无论是已经做了好几年BIM技术还是刚刚开始的公司,其中有不少都会面临这样的尴尬:近期来看,BIM搭建模型、发现冲突、解决问题,完善方案,这些已经普遍达成了共识;从远期看,BIM能够带来数字化、信息化的管理,这个愿景也是美好并可实现的。但现实中,绝大多数时候BIM技术只是拿来做管线深化和碰撞检测,在一定程度上有点“可有可无”的意思,而远期的全生命周期信息化在短期内也无法一蹴而就。从事相关行业的个人、企业和团队就不上不下地卡在一个进退两难的困局里。

那么,做BIM还能有什么亮点?

据了解,在美国有个说法叫“好莱坞式”BIM,指的就是比较高大精深却尚未落地的概念;与之相对的,还有个说法叫“现实式”BIM,指的则是那些诸如探索管理设计间的接口、优化协调的过程、积累深化设计的数据等看上去不太起眼、很无聊的工作,但往往是这些看似“无用功”的操作却揭示了信息化的本质。

对此,早在19世纪的英国,有一个极为著名的信息可视化案例——琼·斯诺的“霍乱地图”或许能给我们一些启发。

“霍乱地图”与数据可视化

19世纪的英国伦敦坐拥250万人口,公共卫生系统却非常简陋,整个城市臭气熏天。1854年,伦敦SOHO区一名女婴染上霍乱,两三天后,整个城市爆发了惨烈的瘟疫。这时候来了一名医生琼·斯诺。他想要向英国政府证明:霍乱的传染源是水,政府应该把治理的重点放到水源上。

为了证明自己的观点,琼·诺斯挨家挨户地敲门,收集了整个SOHO区死者所在的位置并绘制了著名的“霍乱地图”——在地图上,他把无关的信息去掉,用短黑线代表死亡人数,用一个小圆圈代表死亡水泵,水泵周围布满了黑线,其他区域则一片空白。然而人们看到这张图后说:“这不是空气传播霍乱的证据吗?毒气正是从水泵里飘出来的嘛!”

于是他又画了第二张地图——这次他把整个SOHO区按水泵的分布划分成不同区域,每个区域的人到对应的水泵距离都是最近的。划分之后可以发现,只有原来的那个水泵像是一座孤岛,周围布满黑线。更重要的是,当他把死亡地区用线圈起来的时候,在划分后的地图上,死亡区域的边界并不是一个圆形,而是人们在错综复杂的街道上步行打水的路线。

直到这时,英国政府终于相信了琼·斯诺的理论。1866年之后,英国再没有大规模爆发霍乱。

这个故事启发了我们什么样的数据才能产生价值:霍乱的死亡人数和水源的位置不是秘密,任何人都知道,但只有当你用一种人们都看得懂的方式把数据呈现出来的时候,它才能真正解决问题。

对这个观点,下文将分享两个实际案例来回答一开始的问题:从简单建模的BIM到全生命周期管理的BIM之间,有那么长的路要走,我们的项目又在天天谋创新、要突破。那么去哪里可以找到亮点?什么东西能支撑理想化的BIM技术真正落地?希望这两个案例能带给你更多有关BIM可以做什么的灵感——

BIM应用案例一:用翻模解决工程核算矛盾

这个案例中涉及的项目是四川省美术家协会所在的四川美术馆。

四川柏慕联创工程技术服务有限公司介绍,客户找到他们的时候,项目其实已经建完了,按说这时候用BIM再建一个模型已经完全没有意义。不过,由于美术馆建筑是双曲面外墙和异形结构,甲乙双方在工程量核算的时候出现了矛盾:用传统算量方法,甲方和乙方算出来的工程量不一致,异形结构又没法现场测量尺寸,结算的事就一直搁置推进不下去。

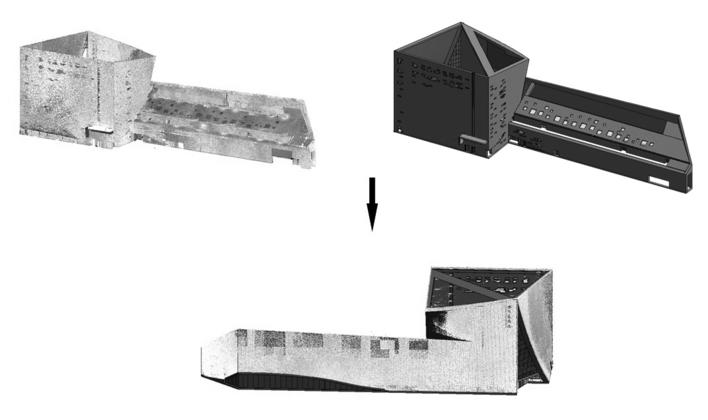

BIM能不能解决矛盾呢?柏慕联创团队想了一个办法——在所有人都各按各的方式搞正向设计时,为什么不能做一次彻底的逆向设计?于是他们先是按照竣工图翻了一个土建模型出来,然后使用一台3D激光扫描仪,把建筑扫成点云,放到Revit里。接下来,他们把模型和点云结果进行匹配调整,保证最终的模型和点云严丝合缝地对到一起。由此按照比例实现工程量核算。

这份核算数据拿到客户的洽谈桌上,是不是100%准确并不重要(毕竟甲乙双方本身核算的数据就不一致),重要的是,用这个办法算出的工程量,甲乙双方都认可。通过这样利用BIM,把结算的问题给解决了。

BIM应用案例二:用管综设计“倒垃圾”

这个案例讲的是长沙湘雅五医院深化设计的内容。

湖南省建筑设计院有限公司在这个项目中做了非常细致的深化设计,除了常见的工作内容,还有一个很特殊的问题:垃圾车路由。湘雅五医院采用的是自动箱式物流系统,有点像机场的行李运送系统。但现实中有一个棘手的问题是:系统里面的垃圾车道净空需要3米,它还位于管线非常复杂的地下室夹层,一不小心就会和管线发生碰撞。与此同时,由于垃圾车的路由会直接影响其他专业的排布,所以必须尽早确定合适的行进路线。

在初始的CAD路由图中,能够直接理解的要素有3个:洋红色的线代表垃圾车道路由,红色框是垃圾车入口,红色圆圈是垃圾收集间。但是其他所有信息全混淆在一起,谁都说不准车道应该怎么走。

怎么办呢?湖南院团队通过BIM,首先把管道的空间尽可能优化,然后用参数过滤的方式,给CAD图中不同净高的管道区域赋予不同颜色,其中洋红色代表净高2.6米,绿色代表净高3米,黄色代表净高3.2米,青色代表净高3.6米——前面已经说过,垃圾车道的净空需要3米,那么接下来就是简单的看图连线了——在保持原来垃圾车入口不变的同时,在图中寻找净高满足的区域,把垃圾收集间连到一起,最终的垃圾车道路由就这么确定了,团队就这样用BIM结合可视化解决了棘手的难题。

总结而言,上文列举的这两个案例有这么几个共通点:

首先,它们并不高深复杂,使用的也都是很基础的工具;

其次,它们没有挖掘什么大数据,而是用小数据解决实际的问题;

其三,它们处理的数据本身不是秘密,只是用人人能看懂的方式把数据呈现出来;

最后,它们并不是为了标新立异而存在,解决的都是那些在整个工程建设领域本来就广泛存在的问题。但是,这两项案例的经验却几乎是其他项目、其他人没有想到的,因而也无法抄袭,更无法复制。

其实现实中,用最简单的工具,挖掘不太复杂的数据,用可视化的方式解决具体的问题,能做好这一点,哪怕当下还不成熟的BIM也能够积累丰富的经验,并发挥出很大的价值。