□本报记者 吴真平

江苏省宿迁市泗阳县爱园镇有一片闻名遐迩的“百年梨园”,当地盛产的白酥梨皮薄多汁,味甜且香,村民依托果园耕作,世代繁衍。

然而在中国城镇化的过程中,“百年梨园”也不可避免地面临广大农村普遍存在的问题:青壮年劳动力流向城市,农村老龄化、空心化,当地产业模式单一,缺少独特的发展路径等。近年来,当地结合美丽乡村建设和旅游富民的理念,大力发展现代农业和休闲观光农业游,却因缺乏整体规划的思路、配套设施不足等受到掣肘。

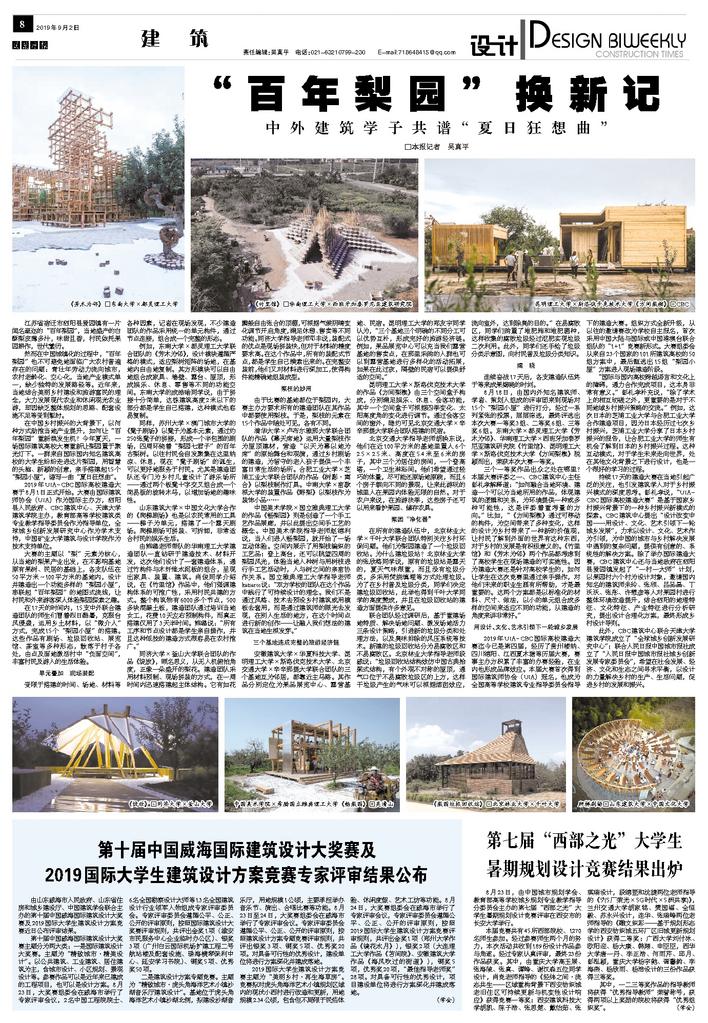

在中国乡村振兴的大背景下,以何种方式助推当地产业提升,如何让“百年梨园”重新焕发生机?今年夏天,一场国际建筑高校大赛重新让梨园置于聚光灯下。一群来自国际国内知名建筑高校的大学生纷纷走进这片梨园,用智慧的头脑、新颖的创意,亲手搭建起15个“梨园小屋”,谱写一曲“夏日狂想曲”。

2019年UIA-CBC国际高校建造大赛于8月1日正式开始。大赛由国际建筑师协会(UIA)作为国际主办方,泗阳县人民政府、CBC建筑中心、天津大学建筑学院主办,教育部高等学校建筑类专业教学指导委员会作为指导单位,全球城乡创新发展研究中心作为学术支持,中国矿业大学建筑与设计学院作为技术支持单位。

大赛的主题以“梨”元素为核心,从当地的梨果产业出发,在不影响基地原有果树、民居的基础上,各支队伍在50平方米~100平方米的基地内,设计并建造出一个功能多样的“梨园小屋”,串联起“百年梨园”的地图式流线,让村民和外来游客深入体验梨园探索之趣。

在17天的时间内,15支中外联合建造团队的师生们冒着烈日酷暑,克服台风侵袭,运用乡土材料,以“微介入”方式,完成15个“梨园小屋”的搭建。这些作品有剧场、垃圾回收站、展览馆、茶室等多种形态,散落于村子各处,由点及面地激活村中“负面空间”,丰富村民及游人的生活体验。

单元叠加 现场装配

受限于搭建的时间、场地、材料等各种因素,记者在现场发现,不少建造团队的作品采用统一的单元构件,通过节点连接,组合成一个完整的形态。

例如,东南大学×都灵理工大学联合团队的《芳木为邻》,设计模块遵循严格的模式,适应梨树矩阵的场地,在基地内自由地复制。其方形模块可以自由地组合成家具、墙壁、露台、屋顶,形成娱乐、休息、零售等不同的功能空间。东南大学的成皓瑜同学说,由于拼接十分简单,这栋建筑高度2米以下的部分都是学生自己搭建,这种模式也容易复制。

同样,苏州大学×澳门城市大学的《凳子剧场》以凳子为基本元素,通过约250张凳子的拼接,形成一个半包围的剧场,四周环绕着“梨园七君子”的百年古梨树。以往村民会自发聚集在这里纳凉、休息,现在“凳子剧场”的诞生,可以更好地服务于村民。尤其是建造团队还专门为乡村儿童设计了游乐场所——通过两个板凳十字交叉组合成一个简易版的旋转木马,以增加场地的趣味性。

山东建筑大学×中国文化大学合作的《爬梯剧场》也是以农民常用的工具——梯子为单元,搭建了一个露天剧场。爬梯剧场可拼装、可拆卸,非常适合村民的娱乐生活。

由熊璐老师带队的华南理工大学建造团队一直钻研于建造技术、材料开发,这次他们设计了一套建造体系,通过竹构件与木纤维水泥板的组合,呈现出家具、装置、建筑。肖俊同学介绍说,在《竹里馆》作品中,他们强调建构体系的可推广性,采用村民共建的方式。整个构筑物有6000多个节点,500多块混凝土板,建造团队通过培训当地女工,花费10天左右预制构件,而真正搭建仅用了3天半时间。熊璐说:“所有工序和节点设计都是学生亲自操作,并且这种低技的建造方式很容易在农村推广。”

同济大学×釜山大学联合团队的作品《绽放》,顾名思义,从无人机俯拍角度,正像一朵盛开的梨花。建造团队采用材料预制、现场拼装的方式,在一周时间内迅速搭建起主体结构。它有如花瓣般自由张合的顶棚,可根据气候阴晴变化调节开启角度,满足休憩、售卖等不同功能。同济大学指导老师邓丰说,装配式的优点是现场拼装快,但对于材料的精度要求高。在这个作品中,所有的装配式节点,都是学生自己摸索出来的。在完整安装前,他们又对材料进行深加工,使得构件能精确地组装成型。

梨枝的妙用

由于比赛的基地都位于梨园内,大赛主办方要求所有的建造团队在其作品中都要使用梨枝。于是,梨枝的元素在15个作品中随处可见,各有不同。

清华大学×卢布尔雅那大学联合团队的作品《幕天席地》运用大量梨枝作为屋顶建材,营造“以天为幕以地为席”的原始舞台和观演,通过乡村剧场的建造,为留守的老人孩子提供一个丰富日常生活的场所。合肥工业大学×芝浦工业大学联合团队的作品《树影·离合》以梨枝制作灯具。中南大学×密歇根大学的装置作品《野梨》以梨枝作为装饰小品……

中国美术学院×国立雅典理工大学的作品《畅梨园》则是创造了一个手工艺作品展廊,并以此提出空间手工艺的概念。中国美术学院指导老师赵德利说,当人们进入畅梨园,就开始了一场互动体验。空间内展示了用梨枝编织的工艺品;登上高台,还可以眺望四周的梨园风光,体验当地人种树与用树枝进行手工艺活动时,人与树之间的亲密协作关系。国立雅典理工大学指导老师katsaros说:“双方学校的团队在这个作品中践行了可持续设计的理念。我们不是通过风格、技术去预设乡村建筑或用模板去套用,而是通过建筑师的眼光去发现,在别人生活的地方,在这个时间点进行新的创作——让融入我们想法的建筑在当地生根发芽。”

三个基地连成完整的旅游经济链

安徽建筑大学×华夏科技大学、昆明理工大学×斯洛伐克技术大学、北京交通大学×辛辛那提大学联合团队的三个基地互为邻居,都靠近主马路。其作品分别定位为果品展览中心、露营基地、民宿。昆明理工大学的郑友宇同学认为,“三个基地三个明确的不同分工可以优势互补,形成完好的旅游经济链。例如,果品展览中心可以充当我们露营基地的售卖点,在那里采购的人群也可以到露营基地进行多样化的活动拓展,如果在此过夜,隔壁的民宿可以提供舒适的空间。”

昆明理工大学×斯洛伐克技术大学的作品《方间梨楔》由三个空间盒子构成,分别满足娱乐、休息、会客功能,其中一个空间盒子可根据四季变化、太阳高度角的变化进行调节。通过会客空间的窗外,隐约可见北京交通大学×辛辛那提大学联合团队搭建的民宿。

北京交通大学指导老师胡映东说,他们在近100平方米的基地里置入6个2.5×2.5米、高度在5.4米至6米的房子,其中三个为居住的房间,一个登高塔,一个卫生淋浴间。他们希望通过轻巧的体量,尽可能还原场地原貌,而且6个房子朝向不同的景观,让来此游玩的城里人在果园内体验无限的自然。对于农户来说,在旅游淡季,这些房子还可以用来看护果园、储存农具。

梨园“净化器”

在所有的建造队伍中,北京林业大学×千叶大学联合团队特别关注乡村环保问题。他们为梨园建造了一个垃圾回收站。为什么建垃圾站?北京林业大学的张欣格同学说,原有的垃圾站是露天的,夏天气味很重,而且没有垃圾分类,多采用焚烧填埋等方式处理垃圾。为了在乡村普及垃圾分类,同学们决定建垃圾回收站,此举也得到千叶大学同学的高度赞成,并且在垃圾回收站的建造方面提供许多意见。

联合团队经过调研后,基于重建场地特质、解决场地问题、激发场地活力三条设计策略,引进新的垃圾分类和处理方法,以及臭味排除的风压系统等技术。新建的垃圾回收站分为易腐败区和不易腐败区。北京林业大学指导老师段威说:“垃圾回收站结构效仿中国古典抬梁式结构,有个外观不对称的屋顶,通气口位于不易腐败垃圾区的上方,这样干垃圾产生的气味可以根据烟囱效应,流向室外,达到除臭的目的。”在易腐败区,同学们购置了堆肥箱和堆肥菌种,这样收集的腐败垃圾经过沤肥实现垃圾二次利用。此外,同学们还手绘了垃圾分类示意图,向村民普及垃圾分类知识。

揭 晓

连续奋战17天后,各支建造队伍终于等来成果揭晓的时刻。

8月18日,由国内外知名建筑师、学者、策划人组成的评审团来到现场对15个“梨园小屋”进行打分,经过一系列紧张的投票,层层筛选,最终评选出本次大赛一等奖3组、二等奖6组、三等奖6组。东南大学×都灵理工大学《芳木为邻》、华南理工大学×西班牙加泰罗尼亚建筑研究院《竹里馆》、昆明理工大学×斯洛伐克技术大学《方间梨楔》脱颖而出,荣获本次大赛一等奖。

三个一等奖作品出众之处在哪里?本届大赛评委之一、CBC建筑中心主任彭礼孝解释道:“如何融合当地环境、建造一个可以为当地所用的作品,体现建筑的逻辑和关系,为环境提供一种或多种可能性,这是评委着重考量的方向。”比如,“《方间梨楔》通过可移动的构件,为空间带来了多种变化,这样的设计为乡村带来了一种新的价值观,让村民了解到外面的世界有这种东西,对于乡村的发展是有积极意义的。《竹里馆》和《芳木为邻》两个作品都考虑到了高校学生在现场建造的可实施性。因为建造大赛还是针对高校学生的,如何让学生在这次竞赛里通过亲手操作,对他们未来的职业生涯有所帮助,才是最重要的。这两个方案都是以标准化的材料、尺寸、做法,以小的单元组合成多样的空间来适应不同的功能,从建造的角度来讲非常好。”

用设计、文化、艺术引领下一轮城乡发展

2019年UIA-CBC国际高校建造大赛迄今已是第四届,经历了贵州楼纳、四川德阳、江西夏木塘等历届大赛,赛事主办方积累了丰富的办赛经验,在业内也形成品牌效应。本届大赛首次得到国际建筑师协会(UIA)冠名,也成为全国高等学校建筑专业指导委员会指导下的建造大赛。组织方式全新升级,从以往的邀请赛改为学校自主报名,首次采用中国大陆与国际或中国港澳台联合组队的“1+1”竞赛新形式。大赛组委会从来自23个国家的101所建筑高校的50组方案中,最后甄选出15组“梨园小屋”方案进入现场建造阶段。

“国际与国内高校跨越语言和文化上的障碍,通力合作完成项目,这本身非常有意义。”彭礼孝补充说,“除了学术上的相互切磋之外,更重要的是对于不同地域乡村振兴策略的交流。”例如,这次日本的芝浦工业大学与合肥工业大学合作建造项目,因为日本经历过七次乡村振兴,芝浦工业大学分享了日本乡村振兴的报告,让合肥工业大学的师生有机会了解到日本的乡村振兴过程。这种互动模式,对于学生未来走向世界,处在其他文化背景之下进行设计,也是一个很好的学习的过程。

持续17天的建造大赛在当地引起广泛的关注,也引发建筑学人对于乡村振兴模式的深度思考。彭礼孝说,“UIA-CBC国际高校建造大赛”是基于国家乡村振兴背景下的一种乡村振兴新模式的探索。CBC建筑中心提出“设计改变中国——用设计、文化、艺术引领下一轮城乡发展”,力求以设计、文化、艺术作为引领,为中国的城市与乡村解决发展中遇到的复杂问题,提供有创意的、系统性的解决方案。除了举办国际建造大赛,CBC建筑中心还与当地政府在泗阳县爱园镇发起了“一村一大师”计划,以果园村六个村为设计对象,邀请国内知名的建筑师朱玲、张颀、吕品晶、丁沃沃、张彤、许懋彦等人对果园村进行整体环境改造提升,结合泗阳的地理特征、文化特征、产业特征进行分析研究,提出设计合理化方案,最终形成乡村设计导则。

此外,CBC建筑中心联合天津大学建筑学院成立了“全球城乡创新发展研究中心”;联合人民日报中国城市报社成立了“人民日报中国城市报社城乡创新发展专家委员会”,希望在社会发展、经济、文化和生态之间寻求平衡,以设计的力量解决乡村的生产、生活问题,促进乡村的发展和振兴。

《芳木为邻》□东南大学×都灵理工大学

《竹里馆》□华南理工大学×西班牙加泰罗尼亚建筑研究院

昆明理工大学×斯洛伐卡克技术大学《方间梨楔》□CBC

中国美术学院×希腊国立雅典理工大学《畅梨园》□吴清山

爬梯剧场□山东建筑大学×中国文化大学

《梨园垃圾回收站》□北京林业大学×千叶大学

《绽放》□同济大学×釜山大学