编者按:百年征程,精神如炬。百年初心,历久弥坚。为深入学习贯彻习近平总书记关于四史学习的重要思想论述,本报特编发此文,与读者一起回顾与见证中国轻工行业发展的历史过程,重温奋斗故事,汲取精神力量。

新中国成立初期,一穷二白,百废待兴,据统计,当时全国上下的科学技术人员不超过5万人,专职研发人员只有500多人。上世纪的50年代,在这种艰苦创业的时代大背景下,海诚股份所属企业的前身纷纷成立,他们都是直属于原国家轻工业部的骨干设计院和安装公司。1953年,我国第一个五年计划开始实施,确定“以苏联帮助设计的156个建设项目为中心、由限额以上的694个建设项目为重点”,拉开了我国工业化建设的序幕。

当时,我国轻工业各行业中,除制浆、造纸、制糖、啤酒、卷烟等行业有极少数机械化设备外,多数行业还是以手工操作为主,发展速度相当缓慢,不仅如此,生产所需的技术装备及主要工业原料大多依靠进口,且行业门类不全,产品缺乏竞争力。为了满足技术改造和项目设计需要,国家集中力量成立了众多部属设计院和工程局,直接对接服务工程项目,海诚各家公司的前身就是在这个大背景下应运而生的。

伴随着我国整个工业管理体制发生多次变化,轻工行业体系也开始逐步建立,并提高完善。除了对我国自身工业管理体系的建设调整外,上世纪50年代至60年代初,为了打破西方国家和美苏压力的国际影响,增进友好国家之间的了解互助,加强彼此合作,发展亚非反帝反殖民、保卫世界和平的伟大事业,国家开始向亚洲、非洲等国提供经济技术支持。国务院总理周恩来曾说:“我们必须打破两个超级大国在我们周围筑起的高墙。必须走出去,让别人看到我们,听到我们的声音。”

1961年,中国政府在几内亚首都科纳克里近郊援建卷烟火柴联合厂,开启了中非友谊的新篇章。为贯彻双边经济技术合作协定,该项目由上海市轻工业局援外处统一组织,轻工业部上海市轻工业设计院(海诚股份前身)、上海卷烟厂、上海烟草工业机械厂、上海华光火柴厂等全国数十家拥有技术实力的先进单位共同参与,是中国对非洲国家的第一个经济技术援助项目,受到了国务院的高度重视。周恩来总理亲自听取有关工程建设的情况汇报,靠前指挥,誓言要“打响了非洲第一炮”。

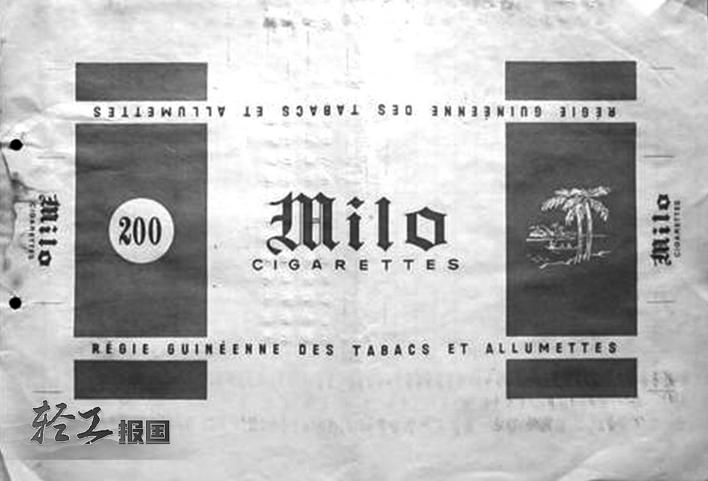

几内亚首都科纳克里地处非洲大陆西部、赤道附近,夏季气候酷热,雨季常出现暴风雨,施工异常困难。项目建设期间,国内先后派出技术专家等15人,多次深入一线开展工程设计、设备调试和专业技术指导工作。项目自破土动工到竣工建成,仅用时一年半,比原计划提前一半时间。项目建成后,具备年产卷烟4.8万箱、火柴4.5万件,投产一年即收回全部投资成本。项目采用我国自行设计、制造的设备达63种,273台,产品质量稳定,经济效益显著,结束了几内亚长期进口卷烟、火柴的历史。竣工时,时任几内亚共和国总统塞古·杜尔在中国驻几内亚大使陪同下,亲自前往剪彩,并接见了参加建设的中国专家。当时几内亚国内最大的《科纳克里报》头版刊登了剪彩盛况,报道文章称该厂是“科纳克里的一颗明珠”、“中几两国人民友谊的结晶”。

1963年底至1964年初,周恩来总理对非洲10国的访问堪称新中国外交史上建立中非新型关系的“开山之旅”。在这次访问中,周恩来提出了中国同非洲国家发展关系的五项原则和中国对外经济技术援助的八项原则,为中非长期友好合作奠定了基础。

1964年1月,周恩来总理在陈毅副总理的陪同下访问几内亚时视察了中国援建的卷烟火柴联合厂,并对该厂的各项建设工作给予肯定。时任几内亚大使翻译邢骅回忆说:“通过我们的援助,使很多非洲国家有了独立发展的条件,我们在技术援助之后,也要把技术留给这些国家。”

由轻工业部、轻工业局牵头组织建设的几内亚援外项目的成功不仅为中国赢得了非洲朋友的真挚友谊,加速了中国重返国际社会的进程,也为中国轻工行业的后续发展,包括改革开放的成功奠定了坚实基础。

一路走来,我们初心不改,使命不移,始终秉承“轻工报国”的理念,设计和承建了一大批国内外重点工程、重大项目,取得了一批奠基性、开创性的科研成果,以“建证”初心的信仰之光照亮锚定方向的奋斗之路。 (赵奕茗)