潘海迅,男,哈尔滨工业大学建筑学硕士,2003年毕业后参加工作,现任上海建筑设计研究院有限公司第二总监部副总监、总建筑师,并担任多所高校客座教授、多省市建筑设计评审专家。其工作以来主要从事大型公共建筑,尤其是大空间类建筑的创作与实践,以体育场馆为主,其他类型涵盖大剧院、会展中心、航站楼、文化中心、教学建筑、工业厂房等,获得国家及省市级各类奖项十余项,并承担华建集团《多重复合功能体育馆综合技术研究》《多重复合功能体育馆疏散安全与优化研究》等课题,获得国家专利两项,发表各类科研文章37篇。曾赴美国俄勒冈大学进修,致力于适宜性生态设计理念与大空间建筑有效结合的技术研究。

在我电脑的E盘下边,有一长串以时间开头的文件夹。从第一个名字“20030706株州体育中心”到现在最近的一个“20220630厦门2号地块”,时间已经跨越了19个年头。

这是充满了紧张、压力、辛苦、疲惫的19年,也是不断成熟、完善、自信与骄傲的19年,这是我职业生涯的上半场。我很感谢这段时光,因为它使我从稚嫩走向坚强,从紧张走向从容。虽然也遇到了很多困难和波折,但更多的却是收获与欢乐。

平台

业务能力的增长永远让人感到欣慰和快乐。想当初自己刚参加工作的时候,我对建筑的理解还仅限于画图和做方案。那时,我还不知道所谓建筑行业是一个多么广阔的世界。即便现在,自己所掌握的也只是一小部分。学本事不是一朝一夕,必须在实际工程的风浪中奋力搏击,才能长出坚硬的翅膀。值得庆幸的是,我们所处的时代和上海院这样一个集体,给我提供了机会和平台。

我在院里走路经常不知不觉就变成了跑;打电话的声音很大,说话的语速越来越快;白天基本没时间画图,通常只有在下班后的几个小时,才能静下心来画点东西。而且,我现在经常在夜深人静的时候无法入睡,脑子里充满了各种交织在一起并且处在不同阶段的时间节点、进度计划、质量标准、工作分工。经常在想着如何给第二天要干的事情排顺序的过程中,天就快亮了。

劳动让人充实,充实带来成就,成就产生快乐。

“快乐”是一个很实在的“人”,从不弄虚作假。她就隐藏在辛勤的劳动后面,静静地看着你的表现。你真诚地付出,她就会大方地给予。你越勤劳,她越慷慨。

氛围

一个个实际工程带我走入了一个更大的空间,同时也让我享受到了一种更广泛的快乐。我一直觉得,做方案是自己和自己玩儿,做工程是自己和大家一块玩儿,只不过这是一场非常严谨、认真、科学、理性的“游戏”。我希望追求一种快乐的生活状态,带着一种创造性的愉悦去解决各种问题。我想努力地创造一种快乐的氛围,并且让周围每一个人真切地感受到它的存在,“大家好才是真的好!”

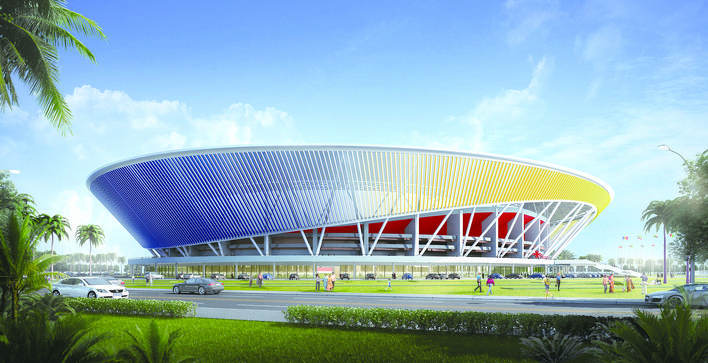

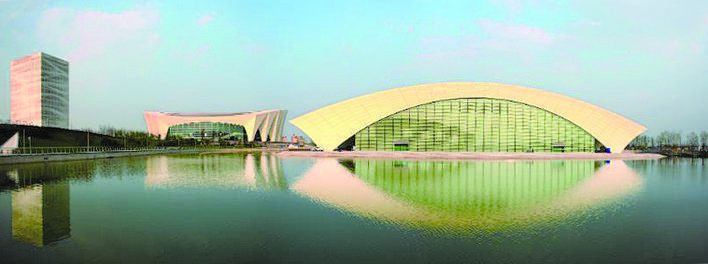

我一直都很喜欢做方案,这些年参与了比较多的体育场馆项目。通常在方案创作初期我就开始和结构工程师交流,和他们一起讨论最理想的结构形式,我要确保建筑方案不会在后面的深化设计中因为结构的不可行而变得面目全非。我通常在方案深化阶段就请设备等工种以及造价工程师介入。

如果项目都能不差钱,世界该有多美好!

在开全工种协调会时,同伴们经常跟我开玩笑:“你小子又跟我们讨价还价了,以前你可不是这样的。”是的,同伴们,当初我能做到的就是尽自己最大努力把你们的要求原封不动解决到建筑空间里,即便建筑受委屈也在所不惜。现在的我并不是不听话了,而是希望和你们一起找到大家都满意的解决办法。这么多年,是你们毫不保留的专业知识传授和那些“宝典”“秘籍”,把我教“坏”了。

友谊和信任是在实际工程中慢慢建立起来的。大家从陌生到熟悉,从熟悉到亲密。这已经不仅仅是完成工作,而是一次次愉快的情感之旅。

我深深知道,我想要的快乐不是单纯的大家在一块儿“穷乐呵”,而是在理解、体谅、尊重和信任的基础上,在共同追求一个美好目标的过程中所产生的一种高层次上的快乐。真心的笑容往往出现在那些加班后挂满汗水的脸上;愉悦的心情通常与腰酸背疼、体力透支相伴随。

让我感到高兴的是,在我负责的大部分项目里,这种快乐的氛围一直都有。我看到了,她就挂在大家微笑的脸庞上,出现在亲切的交谈里,跳跃在肯定的目光中,融合在将来一定还要继续合作的约定中。

习惯

我每天上班的第一件事就是列一张当天的工作量清单,接下来按轻重缓急一件一件地完成,然后划掉,有临时发生的事就立刻记在上边。当晚上我准备离开单位的时候,那张原本早上还清清爽爽的纸通常已经变成了一张画满了红蓝铅笔道,写满了各种字,记录着各种简图、电话和符号的乱糟糟的纸。我会再审视一遍哪些事完成了,哪些出现了变化,哪些又是新增加的。然后点燃一根烟,默默计划明天的那张工作量清单上应该写点什么。

这种状态已经持续了很多年,并且变成一种雷打不动的习惯。其实很多时候这种习惯让我非常不舒服,甚至是痛苦。因为这张看上去轻飘飘的纸经常压得我一整天气都喘不过气来。每当我筋疲力尽想休息一下的时候,那张纸就会不自觉出现在我眼前,告诉我还有几件事没干。

烦死了。

但我知道,这都是自找的。

因为我喜欢把工作做在前边,把问题消灭在萌芽阶段,而尽量不去被动处理那些已经发生了的事。矛盾在它出现的前期总是相对好解决,一旦滞后,就会被放大,而且可能引发连锁反应。不要把问题拖到不得不面对它的时候才去想办法,这是我的一贯原则。工作早干晚干都是要干的,问题不会因为躲避就自动消失。打倒一个小孩总比打倒泰森容易。问题早些解决不仅自己省力气,而且所有的同伴都会因此而避免很多麻烦。

沉淀

在紧张的工程间隙,我还搞一点小小的文字工作。我是一个喜欢做总结,喜欢回头看看的人。曾经做过的那些事,曾经有过的想法,无论成功还是失败,好还是不好,都值得我们重新回味。总结自己在所做过的工程中学到的知识,把那些因工作紧张来不及梳理的东一块西一块的内容收拢到一起,理理思路,形成系统,这样它们就变成自己的本事了。我一直希望做一个工程就有一个实在的收获,而不仅仅是为了那点奖金敷衍了事。我也没有奢望因为一个工程就会使自己成为这方面的专家,但至少在我下次遇到这方面问题的时候,我应该可以说出一些条条框框了。

我一直觉得,经验的多少和我们所做的工作多少并不完全成正比,它取决于我们在做一件事时的投入程度和思考深度。做同一件事,不同的人所得到的东西可能是完全不一样的。投入的越多感受就越深;思考得越深,收获就越多。我们做过的很多事都会随着时间的推移慢慢变得淡化,只有那些经过重新品读、多重过滤的内容才会逐渐沉淀在我们的记忆里,它们也就成了我们未来前进道路上的可资借鉴的经验。

对我来说,做做总结,写写文章已经变成生活中不可缺少的一部分。在结束一段如同战斗般的工作之后,平心静气地坐在电脑前写点东西,成了我的一种放松方法。我写的东西并不是为了发表(当然能发表更好),也不是要完成某种任务或是追求文学修养上的提高,而纯粹是一种习惯和兴趣。我喜欢这种没有压力的状态。

写作有时是一种瘾,而没有压力的写作则是一种享受了。

19年,白驹过隙。在回首过去的时候,我的心中充满了感激和快慰,因为它实在带给了我太多太多。告别永远伴随着怀念和伤感,但同时也带给我们新的希望和动力。认真地告别过去是为了更好地走向未来。在新的工作环境里,还有大量的未知领域等待着我去探索和发现。我还要承担更多的压力,面对更多的挑战。我一直觉得,衡量一个人成熟的标准就是看他能承担多少压力。

压力会让一个人成长,刻骨铭心的压力会加速人的成长。

我渴望投入到一种新的沉重当中去,一如既往地认真工作,努力学习,做一些实实在在的事情。无论未来有多少风雨,我都会坚定地走下去。并且和我的同伴们一起,迎着晨风,向着阳光,继续我们的快乐之旅。