2022年联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖近日正式公布,南京小西湖项目荣获创新设计项目大奖。据悉,这是自2000年UNESCO亚太遗产奖建立以来,江苏省首次荣获该奖项。

联合国教科文组织给予南京小西湖街区项目的评价是:在社会和技术创新方面,提供了可推广、可复制的经验。联合国教科文组织文化资源管理教席主持教授、亚洲遗产管理学会秘书处负责人、东南大学建筑学院教授董卫表示,南京多年来探索快速现代化进程中保护与发展平衡的努力,让世界都感受到中国历史文化名城保护工作的高质量发展。

“这个联合国颁发的国际奖项获得不容易,对于拥有众多‘老古董’的古都南京来说是一个肯定,让我们更有勇气去‘挑战与发展共存的世界遗产’。”在听到南京小西湖街区项目获奖的消息后,全国工程勘察设计大师、东南大学建筑学院教授韩冬青非常高兴。

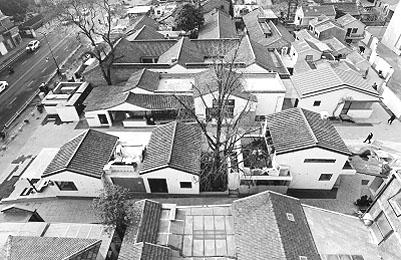

小西湖项目通过“小尺度、渐进式”更新,不仅重新焕发生机,而且保留了原汁原味的烟火气。在南京,越来越多的老旧街区通过城市更新打造的街区成为南京新的文化地标,伴随着一个个历史文化街区的回归重生,这里也成为跨文化交流、讲述南京故事最好的舞台。

近年来,南京名城会多次把国际交流活动放在这些街区内的创意空间内举行,让人们在活“古董”中感受古都金陵的丰富和美好。

事实上,小西湖街区项目的获奖只是南京历史文化名城建设获得国际社会肯定的一个缩影。近年来,在“一带一路”倡议下,南京广泛开展文化遗产保护利用与国际合作,推动文明互鉴与民心相通。除了本土实践,南京许许多多的高校学术团队还活跃在世界各地,以实际行动推动历史名城保护的国际合作,为当地的文化遗产保护贡献“南京力量”“中国智慧”,深化对外文化交流。“我们已经看到,中国在文化遗产保护方面作出的努力在逐渐走上世界舞台。以南京小西湖项目为代表的一批整体遗产保护方案,受到全球各地、越来越多的文化古城关注。”董卫介绍,南京的经验和科研力量正在扩大其影响力。

“通过一整片建筑群、街区、村落等的保护,形成整体遗产保护方案,留存住风貌和气质,同时活跃当地的经济、文化生活,这是目前文化遗产保护的新趋势。”董卫表示,为了更好地将国内的保护经验向外传播,加强国际间合作,推动中外文化交流,他和团队不仅在积极推动《“一带一路”城市历史白皮书》等理论文件的编撰,还在缅甸、柬埔寨、印度、尼泊尔、非洲等沿线国家和地区参与了许多古城保护的实践案例。

南京大学历史学院水涛教授团队也曾多次率队前往俄罗斯、伊朗、巴基斯坦等地开展考古发掘,在推动跨国考古及国际合作方面积累了不少实践经验,并通过探寻草原文明与大河文明的互动通道,从中找出国内外文化遗产保护的差异性,真正做到以我为主,推动中国文物保护智慧走向国际化。

东南大学与联合国教科文组织合作的“亚洲遗产档案中心”及“联合国教科文组织国际文化遗产保护与修复研究中心-亚洲遗产管理学会秘书处”两个项目,致力于持续推动亚太地区历史城市以及城乡的可持续保护与发展,同时推进文化遗产管理能力的新基准。 (孔小平)