6月11日上午9点,就在这片海域,锁旭宏参与建设的深中通道项目完成了最后一节沉管及最终接头安装,实现海底隧道合龙。

锁旭宏是中交第一航务工程局有限公司(以下简称中交一航局)深中通道项目部测量管理中心副主任。包括他在内,该项目沉管安装团队中的大多数人都曾参与港珠澳大桥的建设——在他们位于珠海市牛头岛的办公区域,抬眼就能望见那条横亘的长龙。

同样是在伶仃洋上,同样是修路,在建设者们看来,如果说2018年建成的港珠澳大桥意味着诸多“从0到1”的突破,那么深中通道就是在实现“从1到2”的升级。

慢,是为了滴水不漏

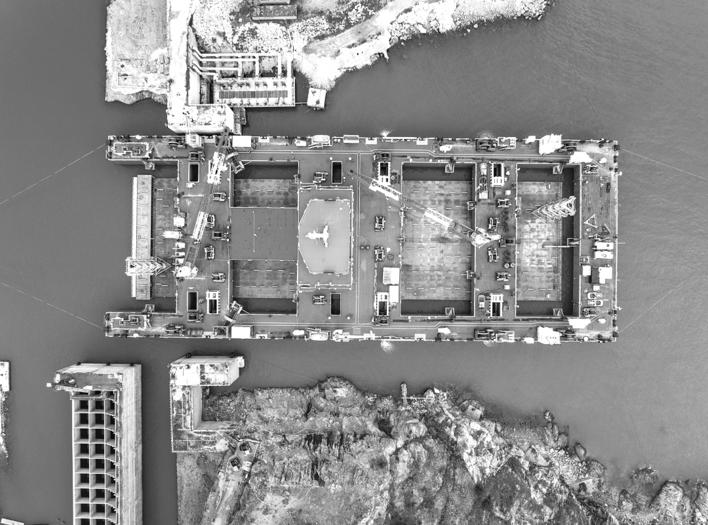

6月8日早晨,骤雨初歇,伶仃洋上碧空如洗。世界首艘沉管浮运安装一体船“一航津安1”静静泊在船坞里,等待着号令——它要航行50公里,完成沉管E23及最终接头的浮运安装工作。海底沉管隧道是深中通道项目关键控制性工程之一,其中沉管段由32个管节和1个最终接头组成。作为最后安装的管节,附带最终接头的E23长165米,宽46米,高10.6米,排水量与一艘中型航母相当。

“一航津安1”的控制室在船体4层,拥有360度绝佳海景视角。不过此时在船长王学峰眼中,任何风景都比不过控制台上一排电脑屏幕显示的信息。距离2020年6月深中通道第一节沉管安装已过去了3年,所有人都想给这3年划一个圆满的句号。

王学峰今年49岁,1995年中专毕业后就上了船。他入行初期跟过的工程船,驾驶室跟机舱要靠车钟联系。比如,船长在驾驶台推1挡位置,信号传递到机舱,轮机长也推1挡,船就往前开了。有一次,机舱里的船员睡着了,没有看到船长发出的指令,结果船撞到了码头上。

“现在先进多了,可以在驾驶台直接控制机舱里的设备。”王学峰说,他掌舵的“一航津安1”是目前世界上最先进的沉管施工专用船舶,实现了沉管出坞、浮运、系泊与安装等综合作业一体化。船上独有的动力定位系统还有自动驾驶、航迹追踪、自动纠偏等功能,有效解决了沉管长距离浮运过程中安全风险高等难题。

虽然一体船已高度智能化,但每次沉管安装那几天,王学峰还是会“心里堵得慌”。港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师林鸣说过,“沉管安装,每一节都是第一节”。在深中通道同样如此:每一次都战战兢兢,如履薄冰。

沉管重约8万吨,“一航津安1”自重约两万吨,一体船长190.4米,宽75米,型深14.7米。坞口宽85米,北边几十米就是山,如果操作不精准,容易搁浅。经过两个小时的缓慢绞移,“一航津安1”倒船出坞,随后180度转体北上。

安装也很慢——最终接头以每分钟5至10毫米的速度缓缓推进,距E24管节1.9米的距离,“走”了近10个小时。“沉管对接难度不亚于航天飞船在太空对接,太不容易了!”王学峰说。

慢吞吞的海遇到了“一天一个样”的超级工程。大海每个月有两次小潮,此时海水流速较慢,便于沉管作业。深中通道的沉管隧道基本是以一月一节的速度安装,相比于港珠澳大桥建设时的两月一节,快了一倍。

在海里修路,慢与快都有了新的定义。

“在港珠澳的时候……现在……”

自重两万吨的船,要运输8万吨的沉管,海洋是最好的助手。所谓“浮运”,即管在船下,浮在水中运输。

“在港珠澳的时候安装船没有动力,要靠8艘拖轮拖着走,现在一体船自带动力,是‘抱’着沉管走。”说到“一航津安1”投用后的变化,王学峰很骄傲。

港珠澳大桥建成后,当时的沉管安装团队一半人去了大连湾海底隧道项目,一半人到了深中通道项目。“在港珠澳的时候……现在……”成了这些转战两地的建设者惯用的句式。

王学峰说,在港珠澳的时候,沉管安装船控制室空间小,有时“连站的地方都快没了”;现在的“一航津安1”控制室宽敞多了,而且船上实行分区作业,大家都有了各自的“工位”。

锁旭宏说,刚到港珠澳的时候,测量人员要带上大大小小的仪器在陆地上量位置、测坐标,通过对讲机报数,施工人员再据此调整作业;现在实现了数字测量、实时测量、智能测量,“就像从普通公路上了高速公路”。

沉管安装指挥宁进进说,在港珠澳的时候浮运12公里,花了12小时,现在浮运50公里,也是12个小时。

宁进进是个身材魁梧的大汉。2017年5月3日,港珠澳大桥海底隧道最终接头对接时需要有人到接头内部配合观测。因为熟悉接头系统构造,他主动报了名。

孤身一人在28米深的海底待12个小时,宁进进坦言自己也“很害怕”。对接完成,他爬出人孔井时,刚好看到了那天的夕阳,“那一刻,感觉世界真的很美好”。

6年后的现在,也是海底隧道最终接头对接,深中通道项目在世界范围内首次尝试了整体预制水下推出式最终接头,具有水下作业轻量化、施工流程高效化、控制系统自动化、沉管对接精确化等优点。“而且,不用再有人在海底看着了。”宁进进说,通过远程操控,海底隧道合龙实现了毫米级精准对接,“太顺利了,顺利得我都有点不习惯”。

从港珠澳大桥到深中通道,干着同样的工作,方法、技术迭代更新了,参建者的心态也“迭代更新”了。锁旭宏说,在港珠澳的时候,一切从零开始,大家很容易焦虑;现在可借鉴的经验多了,团队成员的自信心明显增强了。工程技术部沉管分部部长管泽旭也说:“在港珠澳的时候,主要是学习和摸索,现在每个人都能独当一面。”

“创新哪有那么容易的?”

在深中通道项目中,海底隧道前期沉管安装都是靠在其顶部架设的测量塔来接收北斗信号以获取定位数据。由于最终接头推出段是像抽屉一样套置在E23沉管内部,测量团队必须为之匹配新的测控方式。

“相机能够捕捉物体在各种运动状态下的变化情况,用来测量沉管的位置应该也没问题。”一次研讨会上,锁旭宏提出了给最终接头“装眼睛”的设想。他还半开玩笑地说,“两个眼睛一起看更准确,相机是不是也一样?”

“水下双目”研发由此展开。

此前,摄影测量技术在陆地上的运用已比较成熟,但场景换到水中,可参考借鉴的案例几乎没有。锁旭宏和同事就从头开始尝试。珠江口泥沙含量大,水下环境浑浊,反复调整相机参数后,团队依然难以精确测量到相关数据。于是,测量团队又进行了几十种光源与七八种相机的排列组合式试验。据锁旭宏介绍,由于多次测试效果不佳,中途大家不是没想过放弃。直到使用了白炽灯做光源,“光斑清晰度一下子提升了许多”。后来,团队又与深圳大学合作研发出了定制相机,最终让“水下双目”达到了毫米级测量精度。

摄影测量并非没有局限性,如果对接过程中遇到体型较大的鱼类等遮挡物,相机就可能无法正常工作。为此,锁旭宏和团队提出了“水下双目+水下拉线”组合定位技术,保证测量万无一失。

今年3月,在最终接头水下重载演练前做设备水密测试时,水下双目摄影拉线位移计出现渗水现象。接到电话那一刻,锁旭宏觉得自己“着火了”。重载演练是最终接头安装前唯一一次模拟检测机会,这个时候设备渗水,在锁旭宏看来相当于即将错过高考前最后的模拟考试。赶到现场,看到相机镜头上全是水,锁旭宏说“当时真想哭”。但他没时间哭,因为留给团队寻找合适水密胶的时间只有72小时。

那3天,测量团队成了水下密封团队。七八种水密胶一个个轮番试。胶水灌注后24小时才能凝固,又不能烘干,只能眼睁睁等着,“恨不得用嘴吹”。到后来,有人手里拿着胶瓶子睡着了。赶在演练开始前一小时,仪器重新做好了密封。人们抬着它,“像抬瓷器一样”送到现场。直到那时,锁旭宏才发现自己已满嘴是泡。

“我们搞测量是专业的,但做深海水密真是门外汉。跨专业的创新哪有那么容易的?”后来,锁旭宏这样反思。他把一个相机密封盒放在办公桌上,提醒自己以后想问题一定要周全。

“你这么能吃苦,就招你了”

在中交一航局深中通道项目部,有两个在读博士生。

一个是副总工程师寇晓强,他从2020年开始攻读清华大学第三届创新领军工程博士。另一个是锁旭宏,去年他从本科学历直接“跳了级”,成了兰州交通大学的一名在职博士生。

超级工程给了两位博士生研究课题,也给了他们攻克难题的超级平台。寇晓强一半时间在船上,一半时间在实验室里。他说,在现场时,是发现什么问题就解决什么问题;在科研时,还要提出问题研究问题,“这样才能在某个方向上真正有所建树”。

工作11年,锁旭宏已拥有60多项发明专利,还得过航海学会科技进步奖。不过在参与港珠澳大桥和深中通道建设过程中,他依然感觉到自己在理论上存在不足。博士生阶段,他的主攻方向是沉管隧道测控研究。

锁旭宏有三位导师,都是国内测绘界不同细分领域的大拿。但在锁旭宏入学之初,其中一位导师、兰州交通大学教授闫浩文就对他说:“你研究的方向我们都不太了解,只能在你遇到问题时提供一些建议。你自己一个人走这条路,会很孤独,很煎熬。”

锁旭宏默默听着,没有丝毫要退缩的念头,反倒生出一腔孤勇。

探索无人区意味着每走一步都可能是在创新,也意味着会多吃苦。而吃苦,一直是锁旭宏的“强项”。

2011年10月,锁旭宏参加了中交一航局的校园招聘。当时企业人事部门的负责人问起他暑假怎么过的,锁旭宏说自己每天早上5点起床和父亲一起挖洋芋,挖好的洋芋分好类后,当天傍晚在集市售卖,一天能卖出一吨多。卖来的钱就是一家人一段时间的生活费。

“你这么能吃苦,就招你了。”负责人说。本来招聘流程有3轮面试,结果第一轮结束,锁旭宏便拿到了三方协议书。

自那以后,从小长在大山里的甘肃人锁旭宏与大海结缘。

当初招他进公司的前辈没看走眼,无论在参建港珠澳大桥、深中通道时,还是在攻读博士学位时,锁旭宏都保留着当初挖洋芋的那股劲儿,只为把沉管测控做到极致。

从港珠澳大桥转战深中通道,锁旭宏有一个愿望:在沉管安装中用上我国自己的卫星定位系统。后来他做到了。“我们首次将北斗系统引入沉管施工领域,连续7节沉管实现毫米级对接,最小偏差仅有0.6毫米,刷新了世界纪录。”他说。

他还带领团队研发出新一代沉管浮运安装智能化测控系统,填补了国内相关领域空白。“我还想把海上精准测绘向陆地扩展。”说起这些,锁旭宏因为最后一节沉管及最终接头安装而熬红了的眼睛闪闪发光。

“怎么还没放烟花?”

“顺利吧?怎么还没放烟花?”6月10日深夜,锁旭宏的妻子给他发来微信。

放烟花,是每一次沉管安装成功后项目上的保留节目。这一回,E23和最终接头一起安装对接,作业时间拉长了。

6月11日凌晨两点,在距离“一航津安1”启航64小时后,隧道成功合龙的消息传来。过了一会儿,伶仃洋漆黑的海面上焰火升腾,一片绚烂。火光照亮了大海,也照亮了甲板上每个人的脸。

锁旭宏掏出手机,录下现场的视频发到了家人的微信群里。

烟花,是为所有参与深中通道建设的劳动者而放的。

在距离“一航津安1”不足3公里的海域上,有另一艘体格庞大的工程船——整平船“一航津平2”。每次沉管安装前,都由后者提前一周在沉放海域进行整平。“安装和对接都成功了,我们的心才能真正放下。”“一航津平2”船长秦金山说,“这么多人都在干同一个超级工程,我挺自豪的”。

6月11日一早,深中通道施工队班组长陈超就看到了沉管安装对接成功的新闻。那天海上光照很强,他照样和工友到大桥西人工岛铲沙子。十多年前,陈超也在港珠澳大桥项目当过工人。“这些活儿啊,干的时候可烦了,但干完了还挺有成就感的。”他抹了一把额头上的汗,这样说道。

超级工程背后是无数个建设者们夜以继日的付出和汗水,而超级工程也让每名建设者每人拥有了自己生命中的灿烂时刻。

编者按:全长24千米的深中通道是继港珠澳大桥后又一世界级的“桥、岛、隧、水下互通”集群工程,其中海底沉管隧道是深中通道项目关键控制性工程之一。海底隧道长6845米,沉管段长5035米,是国内首次采用钢壳沉管隧道结构的项目,也是世界首例双向八车道海底沉管隧道。6月11日,深中通道项目完成了最后一节沉管及最终接头安装,实现海底隧道合龙。日前,这项“超级工程”的建设者们接受《工人日报》的采访,讲述工程背后的建设故事。