□本报记者 陈 雯

我是一名来自苏北的新上海人。由于工作的原因,建筑成了我认识上海的一个切口。但上海的近现代发展速度之快、各区域特点差异之大、文化演进之纷繁复杂,使得在魔都生活了12年的我,依然对魔都有种模糊的、莫名的疏离感。

总常听到一种说法,上海是“开放的、包容的、兼收并蓄的”,刚开始我不大理解,觉得和自己没什么关系。步履匆匆的上班步伐,让人总是关注脚下,却忘记了抬头看天,忽略了对城市的感受。不过,即使如此,诸如南京路、武康路、石库门、田子坊、陆家嘴、徐家汇、世博源、五大新城……总有些熟悉的面孔是扑面而来的,不待你去探究,就奔涌向了我们的生活,只不过是融合的深度有异,感受有差。近日,参加了一场由《时代建筑》杂志和上海万科主办的“上海共生:都市·理想·生活”新书发布与研讨活动,并认真阅读了这本编著历时2年的《上海共生》。由此,那些“模糊”开始变得渐渐清晰,而我心底突然找到了一个缘何“疏离”的答案:文化认同。

最近热播的电视剧《繁花》将不少人的记忆拉回了上个世纪90年代,再加上王家卫特有的电影质感光影加持,也俘获了众多年轻人的胃口。不信的话,你去黄河路上看看,到处是慕名前来打卡的人,“至真园”原型“苔圣园”一下子从冷清回到了那个年代的繁华。有的人看的是韵味情怀,有的人是被那个激情年代激情的人所感染。不论天南地北,似乎在这一刻大家都在被上海的魅力吸引,至于是故事中的人,还是承载故事的建筑容器,已经没有分得那么清楚了。网络上有个很热的段子,很能反映过去大家对上海的态度:一个上海人讲上海话,别人就说他为什么要讲上海话,是不是有优越感?然后这个人就开始讲普通话,又有人说你为什么不讲家乡话?但现在,越来越多的人开始认同上海方言,学习上海方言,享受方言的味道,这何尝不是一种文化认同呢?

上海是一个移民城市,我们很多人来自祖国的大江南北,为了一个共同的目标“更好的生活”汇聚于此。对包括我在内的许多人来说,五光十色的上海令人炫目,但仍掩盖不住心中的寂寞,仿佛一切的热闹喧嚣皆是浮华,走不进心扉。文化的隔阂像一堵厚厚的墙,让墙外的人看不透、进不去。这堵墙源于她的庞杂的历史体系,而非人为砌筑。王家卫用一部电视剧打破了沪语偏见隔阂,上海更是一直在努力打破文化认同的隔阂——保留历史文脉,让来者在现代城市的肌理中依然可寻迹过去的遗存,植入与本土共生的记忆,从内心深处获得城市归属感。

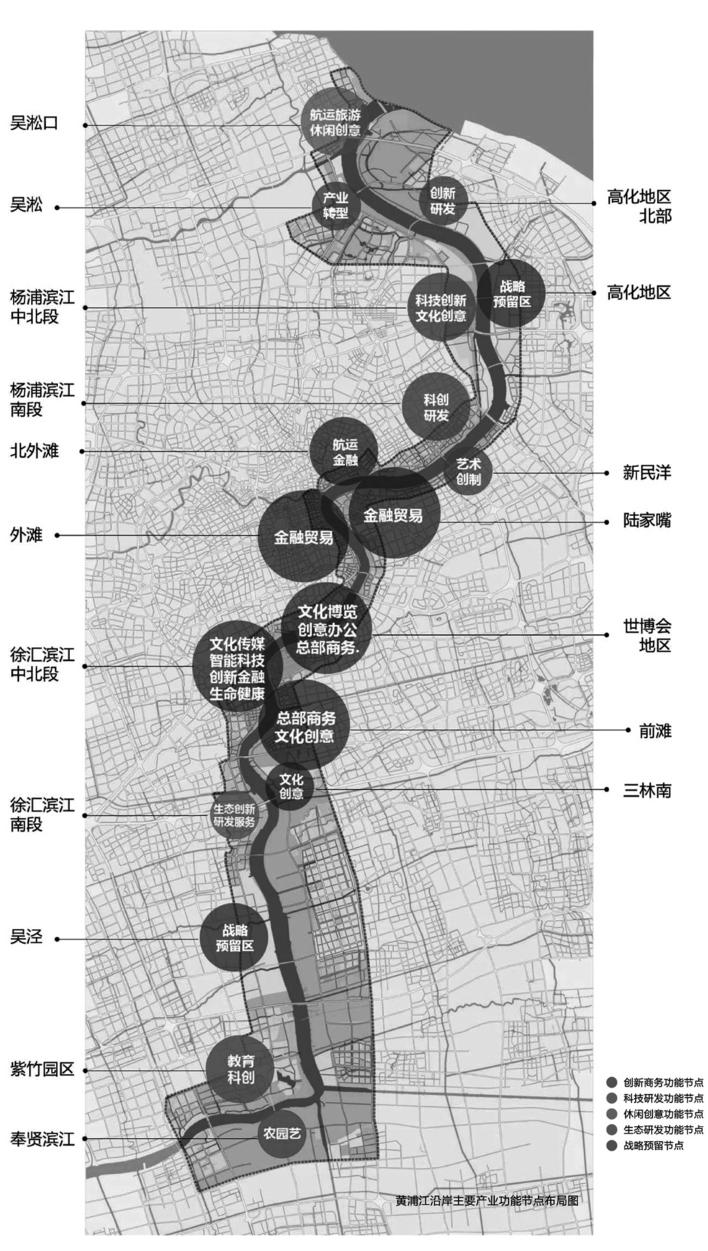

从填河筑路、临水不见水到“一江一河”城市水岸的中国提案;从杂糅着海派与江南韵味住居的石库门里弄的修复,到延续着徐家汇藏书楼文脉、星罗棋布的图书馆建设;从融合着千年佛法、红色基因与工业遗存的龙华的翻新改造,到工业新旧动能转换、产业升级带来的“锈带”焕新。“建筑可阅读”的人文之城在精细化织补下,唤起老上海人的记忆,浸润着“后浪”的新生活。但如果你不了解她的过去,她于你就是一个过客、一个转场、一副精美的皮囊,认同自然无从说起,又如何携手共赴未来。

上海从来不是本地人的优越感圈子,是自然的流淌和人文的荟萃。如果你愿意放下偏见,重新认识上海,《上海共生》将是一个很好的阅读选择。该书用四大主线——《因水而生:江海孕育城市》《因人而盛:居住改变生活》《因文而兴:人文塑造上海》《因变而活:创新点亮上海》,精准地串起了上海发展的脉络,深入剖析了上海城市发展的内在动力和独特魅力。书中通过大量的历史资料、鲜活的故事和翔实的数据,展现了上海从一个小渔村发展成为国际大都市的历程,以及在这个过程中形成的独特的城市文化和精神内涵。此外,《上海共生》还探讨了城市规划、建筑设计、公共艺术、社区营造等多个方面,为我们提供了一个全面的视角来认识这座城市的过去、现在和未来。

阅读《上海共生》,就像在开启一场探索上海城市之谜的旅程。基本上你想知道的问题,都能在这里找到答案:

上海百年前只是个小渔村?如果你对上海的历史不了解,不妨打开这本书,这里将上海的发祥讲述得条理清晰。

通过考古发现,上海的历史可追溯到一千多年前吴淞江上游的一系列贸易集镇,当中规模最大、影响力最广的当数形成于唐代天宝年间素有“小杭州”之城的青龙镇,宋代发展达到巅峰,苏浙、两广,甚至日本、高丽的商船往来,奠定了青龙镇的水运商贸地位。经历了上百年的泥沙淤积,曾经号称“故道深广,可敌千浦”的吴淞江也难逃日渐淤浅的命运,大打折扣的商贸功能让这座集镇渐成明日黄花,后沦落为一个叫作“旧青浦”的小村镇。然而,青龙镇的繁华并没有消失,它朝着海船的来向向东寻觅,最终融入了吴淞江下游的主要支流——上海浦西岸的上海镇。明永乐年间,“江浦河流”的重大水利工程疏浚并连通了包含上海浦在内的多条河流,形成了一条取代吴淞江的新生代干流——黄浦江。1843年,上海开埠,自此开始一段传奇的国际化旅程。

上海的地名路网很有特色,陆地凸出于水中的部分称为“嘴”,沿着黄浦江有陆家嘴、龙华嘴、鳗鲤嘴、邹家寺嘴等十二处“嘴”,还有“浦、塘、泾、浜”等与水有关字眼的道路命名,以及徐家汇这样的氏族命名。从这本书中,我们可以得知明代文人、书法家陆深修建的“后乐园”衰草败垣后仅留下了“陆家嘴”这一地名,“西学东渐”的第一人明代大学士徐光启奠定了徐家汇“海派文化”的历史源头,原本河渠交错“有舟无车的泽国”在开埠后被填河筑路发展陆上交通。如不懂历史,只能看到“金融中心”“艺术西岸”的炫目光影,以及莫名的“浦、塘、泾、浜”。

上海的摩登大楼为何还与“老破小”毗邻?为什么既有国际范也有烟火气?如果你在这个城市生活,那你更要读一读这本书,你会找到过去不同历史节点中的人是如何与这座城市共生的。

中国科学院院士郑时龄在序言中写道自己对“上海共生”的理解:

“上海共生,意味着城市的可持续发展,城市自然生态与社会生态的共生,是生态、经济、政治、文化的共生,是生活化、多元化、异质化的城市空间、城市生活、城市建筑和公共艺术的共生。”

住宅是一种共生的建筑载体。里弄、洋房、公寓、新村,在上海能看到各式各样的房子。从一个建筑的演变,可以看到近现代中国城市建设的发展历史。从这本书中,我们可以看到起于19世纪50年代租界内江南联排式的木板房里弄,在战乱年代包容了从江浙等周边地区来的难民甚至乡绅富豪,后随着人口的激增演变为石库门里弄,又分化出满足更高阶层需求的里弄式花园住宅;20世纪30年代,张爱玲笔下的公寓洋房腾地而起,到90年代,万科打造的国际住区西郊花园别墅又续写了洋房的优雅温情;随着新中国成立,上海住房跨入了“公有制”时代,“72家房客”的窘迫被工人新村所取代,伴随需求的不断增长,又从福利分房向商品房改革,直至现如今分化出的保障房,以及开始导入智慧运维、打造“15分钟生活圈”、嵌入养老服务……中国房地产伴随着城市化建设欣欣向荣地发展。

石库门里弄是上海人绕不开的关于“家”的记忆,也是中共诞生地,见证了许多重要历史人物的聚合点和重大历史事件。20世纪90年代,上海正式掀开历史文化保护领域的序幕,郑时龄院士将其中不同的更新方式概括为四种模式:商业高档化改造的新天地模式、社会介入式的田子坊模式、半修缮半拆建的建业里模式以及严格修缮的文保模式。保护更新的背后是对复杂的综合系统的平衡,才有了国际范和烟火气的共生。

除了里弄,对公共空间的更新也让人们的生活方式有了新的可能。从徐家汇、龙华到西岸,承载着国家早期经济、教育、文化发展的各类遗存建筑,在新时代以另一种方式得以延续焕新,诸如观象台、天主教堂、余德耀美术馆、龙华会、徐汇滨江文化水岸(又称上海西岸)等等。还有纸媒文化的发端商务印书馆、“远东第一影院”大光明、文艺地标上海大剧院、娱乐地标“大世界”等,或继续辐射延展新的媒介枝梢,或在改造变革后焕发新的活力。

建筑因人演变,人因建筑汇聚。《时代建筑》徐洁在书中写道:

上海作为中国观演建筑种类、数量、风格最多最丰富的城市,也因此集结了一大批文艺工作者……国际潮流与时尚明星、传统戏曲流派名角纷至沓来、轮番登场,成就了上海近代文化大码头的气场,与海纳百川、追求卓越的城市气质。

未来,我们将如何共同生活?本土年轻人与新上海人的发展频率在哪里?如果你要扎根这片热土,那你一定要熟读这本书,这里描绘了上海正在进行时以及未来时的图景,你一定能找到与你生活轨迹交叠的部分,那是你可以经营生活、与之共生的契合点。

信息化时代,传统建设模式对人才的吸引力开始下降,以漕河泾、万科天空之城为代表的产城融合、站城一体化等新模式正在改变城市空间格局和人的生活;随着地铁时代正在迈向城铁时代,以虹桥枢纽为核心的长三角一体化的发展战略让上海与苏浙地区有了更紧密的联系;从单中心繁荣向多中心发展,“五大新城”承担起疏解中心城区功能、完善市域城乡体系的发展使命,向“产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效”的目标进发;万物互联时代,一网通办和一网统管为牛鼻子工程的上海数字政府建设、万科万物云智慧化物管服务等,正在助力城市精细化管理;经济全球化时代,浦东将以自贸试验区和临港新片区为“试验田”,在服务上海、服务长三角、服务全国经济发展中体现更大作为,大虹桥“四叶草”内举办的进博会正在接过世博会的国际接力棒,为世界商贸经济打开中国的大门;临港新城带着国际移民城市的定位,吸引着全球高端产业和人才集聚……上海正在用实际行动与这座城市的人共赴2035之约。

“上海是一座永未完成的城市。孕育、破土、成长、衰老,又在废墟里重获新生。”书的最后一个篇章中,是这么描写新生代将与上海发生的联结:

“在上海,后浪一代面对的是信息爆炸的时代,和他们的父辈同样面对着寻找自我的人生课题。年轻人们走出孤岛,用知识和科技连接创意,不断创造新的文化来回应这个时代。”

结语:《上海共生》不仅是一本书,更是一座桥梁,连接了过去和现在,沟通了本土与外来。她可以帮助我们更好地理解上海,更加热爱这座城市。通过这本书,相信你将深深地感受到上海的魅力和活力,更加认同这座城市的文化,并找到自己未来的发展方向。