□本报记者 孟竹

一往无前志不渝,忠诚护企排艰险。三十多载春秋,管铜九、战宁启,储著友以精诚之道显管理内涵,以至忠之心践行“择一事,终一生”。

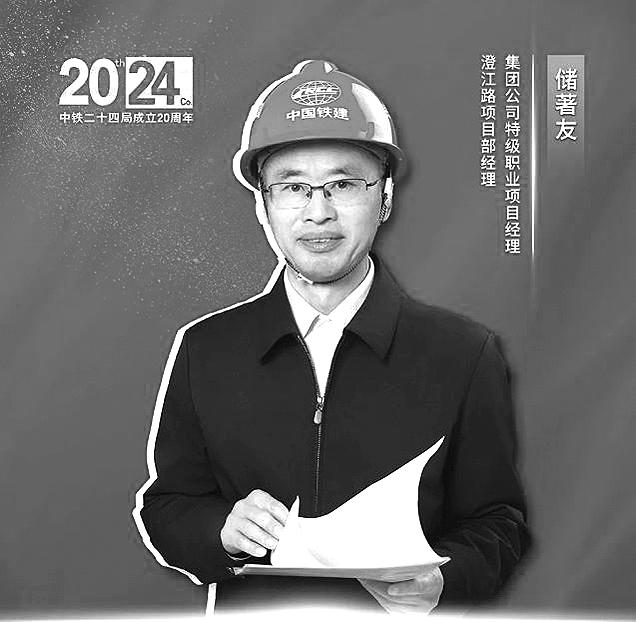

本文记叙的是中铁二十四局创效功臣、榜样人物储著友的故事。

“眼里要有活儿”

储著友出生于60年代的安徽,连年的自然灾害导致全国人民不得不勒紧裤带过日子。储著友家中更是艰难,母亲去世得早,家中还有着年幼的姐姐和年迈的奶奶。父亲是家里唯一的顶梁柱,一小块自留地和父亲上山砍的柴则是支撑着家庭经济仅有的组成部分。

到了储著友上学的年纪,两块钱的学费却如同一座大山,压得人透不过气。“每学期的学费是两块,老师从学期开始催到学期结束,这个钱也交不上。”储著友对当时的窘迫记忆犹新。

放学回家后,储著友也不闲着,挑水浇灌菜园、放牛……用他自己的话说就是“眼里要有活儿,看到这个事儿就要去干。”就是在这样艰苦的环境中,储著友的成绩在班里始终名列前茅。当时,无论是镇里还是区里的竞赛,学校的老师们第一个推荐的就是他。

就这样,储著友凭借着优异的成绩考入上海铁道学院工业与民用建筑专业,成为当时为数不多的大学生。毕业后,储著友被分配到上海铁路局工程总公司,从那时起,工地的项目上总能看见一道清瘦挺拔的身影。

从实习生到上海铁建集团副总工程师,储著友用了十五年。1989年,储著友从学校毕业分到蚌埠一公司,就到建队工班实习,一边和工人一起上砂石料、下模板木料等劳动,一边熟悉各工种的工作;一年后他成为技术员,逐步走上技术管理的道路。

那时在现场当技术员不仅要管技术、还要组织现场施工,既要进行工程量计算,又要掌握项目预算。从上海金山卫、芜湖北到合肥新客站,基层工地的“摸爬滚打”使他能充分掌握项目技术管理工作,胜任工程师。1995年,储著友调任上铁总公司经营科,并经历施工科、技术质量管理部、总工程师室等几乎所有生产部门,从部员、副职、部门负责人,到上铁建副总工程师、高级工程师,这些历练为他以后干好大项目打下了坚实的伏笔。

“不管从哪来,在这都是铜九人”

中铁二十四局成立之初,铜九铁路是局里最大项目,也是储著友工作以来的首个大项目。2004年他受命赴铜九铁路安徽段任总工,中途接过项目经理的帅印,直到项目圆满结束。

当时,正值国内高铁建设起步时期,储著友暗暗下定决心:“铜九项目干就要干成精品,要为后续的高铁建设项目打下基础,树立标杆。”储著友深知,项目干得好离不开团队的力量,团队带得好建立完善的机制至关重要。首先,项目上所有的人心要齐、要向着一个目标使劲,这个目标就是“打造精品工程”。

由于在项目中常常有多家公司参与建设,人员也错综复杂,为了凝聚团队,储著友“不问出身”,只以“铜九人”相称。在这个别具特色的称号下,项目上的每个人变为一个紧密团结的队伍,彼此之间也联结得更加紧密。“人心”逐渐聚起来了,“人气”如何调动呢?

经过思考,储著友决定组织十几个队伍,每个队伍负责500米左右的一段砌筑工程。用竞赛的方式调动大家的积极性,并通过评比确保了每段工程的质量,力求达到最高标准。就是在这样的调动下,项目连续六次获得业主劳动竞赛第一名,直到现在铜九铁路砌筑工程仍是行业的标杆。

每个工程人的心中都有一座天平,一边是家庭,一边是项目,当两头不一样重时,储著友的天平终是偏向了项目。当时恰逢铜九铁路池州站施工的关键时刻,储著友的爱人因病住院治疗,而尚在读初中的儿子面临着没有人照顾的困境。然而,池州站近万平方米的精装修任务不能因此停滞。“屋面网架结构、玻璃幕墙、室内精装修、给排水,铁路站房的通信、控制等专用系统都是倒排工期,交叉施工,相互干扰非常大,每天要对当天问题进行协调,同时布置第二天的重点工作,时间紧迫工作量极大。”储著友回忆道。

面对两难的选择,储著友最终请求老家的亲戚前来上海,照顾他儿子的生活起居,自己则一头扎进项目中。干工程的人不可避免地会对家庭少一些照顾,既然偏向了项目,那就更要闯一番出息,创一些成绩出来,这样家里人也会多一些理解和慰藉。

储著友常常感慨“任何一件事,都是以自身工作做好为基础,一个项目,主要负责人不用心,下面的人如何用心?”诚然,正是这种榜样的力量悄然影响着每一个“铜九人”。

就这样,在储著友带领下,这群铁骨铮铮的“铜九人”聚集在一起,将汗水和心思都倾注在项目上。心怀共同的目标,他们在茫茫工地上,挥汗如雨,精益求精,每一滴汗水都浸润着他们对工程的热忱与执着。日复一日,历经四年,2008年3月铜九铁路圆满告竣。

铜九铁路建设完工,让轮轨的节奏声第一次响彻池州市、东至县、彭泽县和湖口县,铜陵市也不再是铁路末梢,安徽省与江西省之间新增一条快速铁路通道。在沿线所有的车站中,池州站更是获得多方的称赞和认可“池州货场为全局标准化示范性货场,池州站站房是安徽省最好的站房。”

“我一定听组织的”

如果说铜九项目是储著友第一个大项目,那么宁启复线电化项目就是他打的一场“硬仗”。

2014年局里老领导找到储著友,欲说服其出任宁启复线电化项目的项目经理。彼时,宁启复线建设正面临着内忧外患的处境。

2011年4月原定工期三年的宁启复线项目,因国家加大宏观调控,紧缩银根,宁启项目被迫退场停工。资金缺口巨大、停工数年,任凭谁看都觉得这个项目是巨大的窟窿,跳下去就是“断送职业生涯”。储著友,也不例外。

“这个项目难度太大,太难了……”

“建设单位业主一定要你回去,就点名儿要你来!”

尽管储著友内心深处感到异常艰难,但还是坚定地表态“领导,如果最后定了我去,我一定听组织的。”

虽然有了心理准备,但宁启复线电化项目的复杂程度还是远超储著友的想象。相比于其他工程可能局部与既有线相关,宁启线线下95.45公里、线上 129.3公里,全面与既有线相交或相邻,特别是姜堰至南莫区间新老线相交14次,二标全线新老线相交49次。

一百多公里的线路,储著友一个点一个点地调查研究,光是重新熟悉这些线路,储著友就花了一个月的时间。在对项目现状初步有了了解后,储著友决心先解决项目建设中的“关键线路”。

海安站的改造工程就是宁启复线电化项目建设中的关键的节点。储著友优化总体布局,合理安排组织施工,在海安站改造工程中先后采取两个阶段20多个步骤,确保工程建设顺利进行。该工程经历了K195联1线代替宁启线过渡、K200宁启线及新长线换边过渡、K208临时道岔过渡等完成了海安南北咽喉区站改和第一期过渡工程,满足了海安站区4座特大桥铺架的要求。2015年8月末,投入项目1300多人,开始了四个区域6个拨接口的海安站新站型Ⅱ级大封锁施工。2015年9月1日凌晨4时,海安站启用海安新联锁,随后全面进入海安站站改及新宁启场的铺设。海安站是中铁二十四局建局以来罕见的大型铁路站场改造封锁施工成功典范,受到宁启铁路设备管理单位和上海铁路局充分肯定及表扬,建设指挥部为此发了贺电。

“先要有坚持把项目做好的决心,在建设前把项目想清楚、组织好,建设过程中把安全、质量、节点工期等重要的方面把握好,脚踏实地、按部就班地去做,最后会得到一个满意的结果。”储著友说道。2016年6月,宁启铁路顺利通车,宁启复线实现扭亏为盈的奇迹。

近七年来,储著友与宁启铁路结下了不解之缘,吃住在工地,喜怒哀乐在工地,工地就是家。俗话说:“铁打的营盘流水的兵”。工程完工了,看到一张张熟悉的面孔,一个个朝夕相处的战友奔赴新的工地,分别的失落感油然而生,储著友心里激起一股股暖流……

“站好最后一班岗”

今年,储著友清瘦身影又出现在上海轨道交通澄江路车辆段项目部上,这条将于2027年完工的项目将成为储著友三十多年项目经理生涯中的“最后一班岗”。

当天,记者走进储著友在项目上的办公室。十多平方米的办公室窗明几净,办公桌上整齐地摆放一摞摞关于项目的资料,柜子上则工工整整地摆放着“中国铁建股份有限公司优秀共产党员”“江苏铁路建设高质量发展突出贡献奖先进个人”“中铁二十四局成立20周年十大榜样人物”“南京铁路枢纽工程建设指挥部优秀项目经理”等证书。每个沉甸甸的荣誉背后,都承载着他一个又一个项目的坚守和付出。

从铜九铁路到宁启复线电化,从成都正公路、南沿江城际铁路再到今天的上海轨道交通澄江路车辆段项目。谈起目标,储著友语气依旧坚定,眼中却多了更多的从容。“这个项目一定要干好、创效,要站好最后一班岗……”同时,储著友又多了一项责任,那就是将自己一身的本领传递给年轻的项目经理。

“现在年轻项目经理最大的问题就是事情决策太难,这一则是缺乏基础,二则是因为缺少经验。这就导致他们决策时容易受到多方因素影响,导致分析不准确,拿不定主意,怕出错。”储著友深知实践才是最好的锻炼,为了让项目上的青年快速成长,内部他以“业绩讲评会、年度述职会”为平台,外部以“技能竞赛、联合演练”为载体,最大程度地丰富青年人理论知识,同时也加强其实操的能力。除此之外,储著友也常常思考,如何做才能真正让年轻的项目经理将学到的理论运用到实际的工作中,再从实践中真正掌握本领。

储著友一心扑到项目上的时候,身边的同志都感叹他是真正的“拼命三郎”。与之相反的是,储著友经常鼓励身边的同事多回家。“工作做到位的情况下,每个月也应该留出休息时间陪伴家人。一根弦永远那么绷着,工作效率会降低,人也会出问题的。”而储著友自己却依然在项目上坚守着……

印象中的项目经理需要有颗“八面玲珑心”,跟设计单位、业主等各方打交道“面面俱到”,而储著友却有着学者般的务实和质朴。采访时,储著友曾告诉记者:“一开始我觉得自己不适合当项目经理,以我性格干技术没问题,但项目经理需要处理各方面的情况,如遇到违背自己原则的事,我是一点儿没办法违心去干的。可一个一个项目这么干下来,发现结果都成了,都取得了不错的成绩和效益。”直到采访结束记者深感顿悟。

创效之道何在?唯有:勤、忠、真。