几个年轻人怀着一颗火热的心,在火红的年代一个红五月,开垦出一方“处女地”……

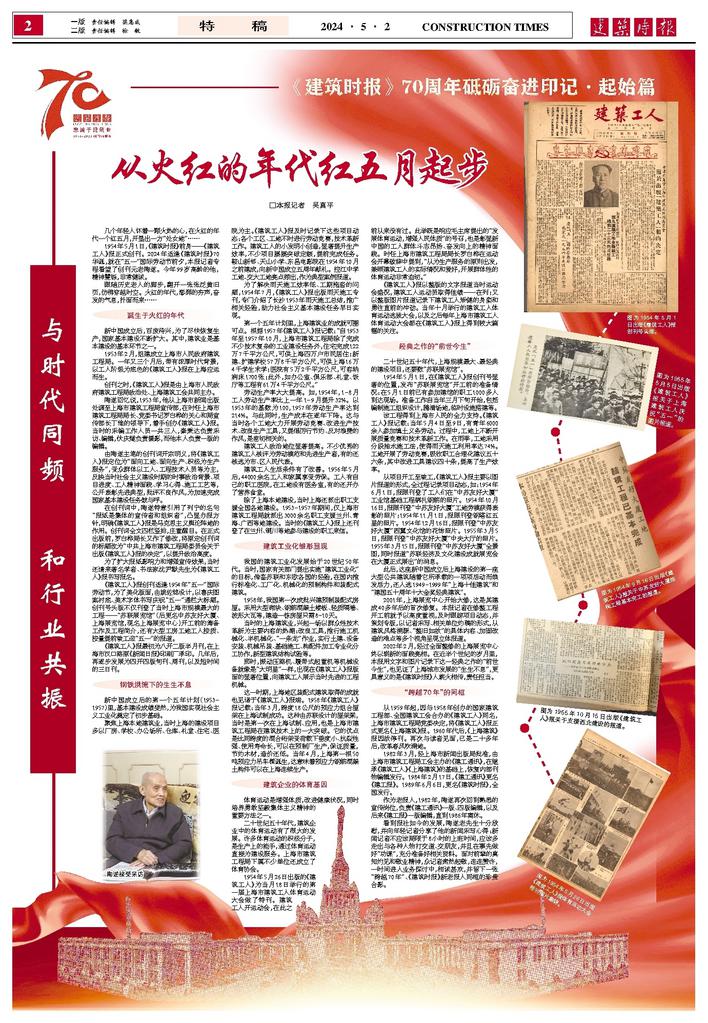

1954年5月1日,《建筑时报》前身——《建筑工人》报正式创刊。2024年适逢《建筑时报》70华诞,就在“五一”国际劳动节前夕,本报记者专程看望了创刊元老陶遂。今年99岁高龄的他,精神矍铄,非常健谈。

跟随历史老人的脚步,翻开一张张泛黄旧页,仿佛穿越时空。火红的年代,澎湃的夯声,奋发的气息,扑面而来……

诞生于火红的年代

新中国成立后,百废待兴,为了尽快恢复生产,国家基本建设不断扩大。其中,建筑业是基本建设的基本环节之一。

1953年2月,组建成立上海市人民政府建筑工程局。一年又三个月后,带有浓厚时代背景,以工人阶级为底色的《建筑工人》报在上海应运而生。

创刊之时,《建筑工人》报是由上海市人民政府建筑工程局政治处、上海建筑工会共同主办。

陶遂回忆说,1953年,他从上海市新闻出版处调至上海市建筑工程局宣传部,在时任上海市建筑工程局局长、党委书记罗白桦的关心和局宣传部长丁维的领导下,着手创办《建筑工人》报。当时的采编工作人员一共三人,秦秉达负责采访、编辑,伏庆燧负责摄影,而他本人负责一版的编辑。

由陶遂主笔的创刊词开宗明义,将《建筑工人》报定位为“面向工地、面向生产、积极为生产服务”,受众群体以工人、工程技术人员等为主,反映当时社会主义建设时期的时事政治背景、项目进度、工人精神面貌、学习心得、施工工艺等,公开表彰先进典型,批评不良作风,为加速完成国家基本建设任务鼓与呼。

在创刊词中,陶遂特意引用了列宁的名句“报纸是集体的宣传者和组织者”,凸显办报方针,明确《建筑工人》报是马克思主义舆论阵地的作用。创刊词全文四栏竖排,庄重醒目。在正式出版前,罗白桦局长又作了修改,将原定创刊词的标题改为“中共上海市建筑工程局委员会关于出版《建筑工人》报的决定”,以提升政治高度。

为了扩大报纸影响力和增强宣传效果,当时还请来著名学者、书法家沈尹默先生为《建筑工人》报书写报名。

《建筑工人》报创刊适逢1954年“五一”国际劳动节,为了美化版面,由姚佐铭设计,以喜庆图案衬底、美术字体书写庆祝“五一”通栏大标题。创刊号头版不仅刊登了当时上海市规模最大的工程——“苏联展览馆”(后更名中苏友好大厦、上海展览馆,现名上海展览中心)开工前的筹备工作及工程简介,还有大型工房工地工人按质、按量提前竣工迎“五一”的报道。

《建筑工人》报最初为八开二版半月刊,在上海市汉口路原《新闻日报》印刷厂承印。几年后,再逐步发展为四开四版旬刊、周刊,以及短时间的三日刊。

钢铁洪流下的生生不息

新中国成立后的第一个五年计划(1953-1957)里,基本建设成绩斐然,为我国实现社会主义工业化奠定了初步基础。

聚焦上海本地建筑业,当时上海的建设项目多以厂房、学校、办公场所、仓库、礼堂、住宅、医院为主。《建筑工人》报及时记录下这些项目动态:各个工区、工地不时进行劳动竞赛,技术革新工作。建筑工人的小发明小创造,显著提升生产效率,不少项目屡屡突破定额,提前完成任务。鞍山新邨、天山小学、东昌电影院在1954年10月之前建成,向新中国成立五周年献礼。控江中学工地、交大工地亮点频出,作为典型案例报道。

为了解决雨天施工效率低、工期拖沓的问题,1954年7月,《建筑工人》报出版雨天施工专刊,专门介绍了长沙1953年雨天施工总结,推广相关经验,助力社会主义基本建设任务早日实现。

第一个五年计划里,上海建筑业的成就可圈可点。根据1957年《建筑工人》报记载:“自1953年至1957年10月,上海市建筑工程局除了完成不少技术复杂的工业建设任务外,住宅完成122万7千平方公尺,可供上海四万户市民居住;新建、扩建学校57万8千平方公尺,可供上海16万4千学生求学;医院有5万2千平方公尺,可容纳病床1700张;此外,如办公室、俱乐部、礼堂、饭厅等工程有61万4千平方公尺。”

劳动生产率大大提高。如,1954年,1-8月工人劳动生产率比上一年1-9月提升32%。以1953年的基数为100,1957年劳动生产率达到214%。与此同时,生产成本在逐年下降。这与当时各个工地大力开展劳动竞赛、改进生产技术、改良生产工具,又提倡厉行节约、反对浪费的作风,是密切相关的。

建筑工人政治地位显著提高。不少优秀的建筑工人被评为劳动模范和先进生产者,有的还被选为市、区人民代表。

建筑工人生活条件有了改善。1956年5月后,44000余名工人和家属享受劳保。工人有自己的职工医院,在工地设有医务室,有的还开办了营养食堂。

除了上海本地建设,当时上海还派出职工支援全国各地建设。1953-1957年期间,仅上海市建筑工程局就派出3000余名职工支援兰州、青海、广西等地建设。当时的《建筑工人》报上还刊登了在兰州、铜川等地参与建设的职工来信。

建筑工业化雏形显现

我国的建筑工业化发展始于20世纪50年代。当时,国家有关部门提出实施“建筑工业化”的目标,借鉴苏联和东欧各国的经验,在国内推行标准化、工厂化、机械化的预制构件和装配式建筑。

1958年,我国第一次成批兴建预制装配式房屋。采用大型砌块、钢筋混凝土楼板、轻质隔墙、波形大瓦等,建造一栋房屋只需8~10天。

当时的上海建筑业,兴起一场以群众性技术革新为主要内容的热潮:改良工具,推行施工机械化、半机械化、“一条龙”作业,实行土建、设备安装、机械吊装、基础施工、构配件加工专业化分工协作,新型建筑结构试验等。

那时,振动压路机、履带式起重机等机械设备就像是“大明星”一样,出现在《建筑工人》报版面的显著位置,向建筑工人展示当时先进的工程机械。

这一时期,上海地区装配式建筑取得的成就也见诸于《建筑工人》报端。1958年《建筑工人》报记载:当年3月,跨度18公尺的预应力组合屋架在上海试制成功。这种由苏联设计的屋架梁,当时是第一次在上海试制、应用,也是上海市建筑工程局在建筑技术上的一大突破。它的优点是比同跨度的混合桁架受荷载下垂度小、抗裂性强、使用寿命长,可以在预制厂生产,保证质量,节约木材,造价还低。当年4月,上海第一根50吨预应力吊车樑诞生,这意味着预应力钢筋混凝土构件可以在上海连续生产。

建筑企业的体育基因

体育运动是增强体质,改进健康状况,同时培养勇敢坚毅集体主义精神的重要方法之一。

二十世纪五十年代,建筑企业中的体育运动有了很大的发展。许多体育运动的积极分子,是生产上的能手,通过体育运动直接为建设服务。上海市建筑工程局下属不少单位还成立了体育协会。

1954年5月26日出版的《建筑工人》为当月18日举行的第一届上海市建筑工人体育运动大会做了特刊。建筑工人开运动会,在此之前从来没有过。此举既是响应毛主席提出的“发展体育运动,增强人民体质”的号召,也是彰显新中国的工人群体斗志昂扬、奋发向上的精神面貌。时任上海市建筑工程局局长罗白桦在运动会开幕致辞中提到,“从为生产服务的原则出发,兼顾建筑工人的实际情况和爱好,开展群体性的体育运动非常迫切。”

《建筑工人》报以整版的文字报道当时运动会盛况,建筑工人运动员取得佳绩一一在列;又以整版图片报道记录下建筑工人矫健的身姿和勇往直前的冲劲。当年十月举行的建筑工人体育运动选拔大会,以及之后每年上海市建筑工人体育运动大会都在《建筑工人》报上得到较大篇幅的关注。

经典之作的“前世今生”

二十世纪五十年代,上海规模最大、最经典的建设项目,还要数“苏联展览馆”。

1954年5月1日,在《建筑工人》报创刊号显著的位置,发布“苏联展览馆”开工前的准备情况:在5月1日前已有参加建馆的职工1000多人到达现场。准备工作自当年三月下旬开始,包括编制施工组织设计,腾清场地,临时设施搭建等。

该工程得到上海市人民的全力支持。《建筑工人》报记载:当年5月4日至9日,有青年6000余人参加填土义务劳动。过程中,工地上不断开展质量竞赛和技术革新工作。在雨季,工地采用分段抽水施工法,使得雨天施工利用率达74%。工地开展了劳动竞赛,吸收职工合理化建议五十六条,其中改进工具建议四十条,提高了生产效率。

从项目开工至竣工,《建筑工人》报主要以图片报道的形式,全过程记录项目动态,如:1954年6月1日,报眼刊登了工人们在“中苏友好大厦”工业馆基础工程绑扎钢筋的照片。1954年10月16日,报眼刊登“中苏友好大厦”工地劳模获得表彰的照片;1954年11月1日,报眼刊登钢塔红五星的照片。1954年12月16日,报眼刊登“中苏友好大厦”西翼文化馆的花饰照片。1955年3月5日,报眼刊登“中苏友好大厦”中央大厅的照片。1955年3月15日,报眼刊登“中苏友好大厦”全景图,同时报道“苏联经济及文化建设成就展览会在大厦正式展出”的消息。

此后,这座新中国成立后上海建设的第一座大型公共建筑随着它所承载的一项项活动而焕发活力,还入选1949-1999年“上海十佳建筑”和“建国五十周年十大金奖经典建筑”。

2001年,上海展览中心开始大修,这是其建成40多年后的首次修复。本报记者在修整工程开工前就予以高度重视,及时跟踪项目动态,并策划专版,以记者采写、相关单位约稿的形式,从建筑风格溯源、“整旧如故”的具体内容、加固改造的难点等多个视角呈现立体报道。

2002年2月,经过全面整修的上海展览中心终以崭新的面貌亮相。在近半个世纪的岁月里,本报用文字和图片记录下这一经典之作的“前世今生”,也见证了上海城市发展的“生生不息”,更具意义的是《建筑时报》人薪火相传,责任担当。

“跨越70年”的同框

从1959年起,因与1958年创办的国家建筑工程部、全国建筑工会合办的《建筑工人》同名,上海市建筑工程局党委决定,将《建筑工人》报正式更名《上海建筑》报。1960年代后,《上海建筑》报因故停刊。再次与读者见面,已是二十多年后,改革春风吹满地。

1982年3月,经上海市新闻出版局批准,由上海市建筑工程局工会主办的《建工通讯》,在继承《建筑工人》《上海建筑》的基础上,恢复内部刊物编辑发行。1984年2月17日,《建工通讯》更名《建工报》。1989年6月6日,更名《建筑时报》,全国发行。

作为老报人,1982年,陶遂再次回到熟悉的宣传岗位,负责《建工通讯》一版、四版编辑,以及后来《建工报》一版编辑,直到1986年离休。

看到报社如今的发展,陶遂老先生十分欣慰,并向年轻记者分享了他的新闻采写心得:新闻记者不应该局限于8小时的上班时间,应该多走出与各种人物打交道、交朋友,并且在事先做好“功课”,充分准备好相关资料。面对前辈的真知灼见和敬业精神,众记者肃然起敬,连连赞许,一时间进入业务探讨中,相谈甚欢,并留下一张“跨越70年”、《建筑时报》新老报人同框的珍贵合影。