过去100余年间的上海城市发展形成其独特的城市面貌和文化特质,融合了中国地域文化和江南水乡的自然条件,以及世界多元文化和建筑形态。具有百年风貌的外滩被称为“万国建筑博览群”,今天的陆家嘴金融贸易区天际轮廓线则向全世界宣告着中国改革开放的决心与成就。

一、上海城市历史总述

上海之名,最早可追溯到北宋时期。由宋代史料可知,北宋熙宁十年(1077年)已有“上海务”(即朝廷在今上海地界设立的征收酒税的办事机构)。上海建镇始于何时说法不一,但根据南宋咸淳三年(1267年)市舶司官员董楷到上海任职(有时也被称作“监镇”)的记录,可知“上海镇”的设立在此之前。元朝至元二十八年(1291年),设上海县。清中叶之后,上海县城成了苏松太道的驻地,并常被人们称为“上海道”。

上海真正快速发展是在1843年开埠之后,并在其后180年间成长为一座世人皆知的繁华世界都市。20世纪更是上海重要的发展时期,可以大致划分为3个阶段—新中国成立前(1901—1949年)、新中国诞生至文化大革命结束(1949—1978年)和以改革开放与浦东开发为起点的第三阶段(1978—2000年)。进入21世纪后,以2010年上海世界博览会(以下简称“世博会”)为契机,上海城市建设翻开了面向未来、面向世界的新篇章。

二、百年上海城市建设的分阶段回顾

1.1901—1949年:近现代的上海都市发展

1843年10月上海正式开埠通商之后,依据1845年上海道台宫慕久(1788—1848)与英国驻沪领事巴富尔(1809—1894)商定并公布的《上海土地章程(The Shanghai Land Regulations)》,外来殖民者开始沿黄浦江西岸建设西侨居留地。同时,西方的各类银行商会和上海各类市政机构纷纷迁入,并且逐步深入到城市腹地,到19世纪末,上海已成为中国最大的港口和通商口岸。20世纪初,由于港口贸易带来的资本大量流入,上海人口开始急剧膨胀,上海的城市空间也开始大规模扩张。1927年,上海市域面积已达527.53平方公里(其中法租界10.5平方公里,公共租界22.34平方公里),人口已达264.1万余,成为东方最具吸引力的城市。同时,外滩进行了新一轮的大规模改造和建设。1923年建成的汇丰银行大楼(公和洋行设计)、1927年建成的海关大楼(公和洋行设计)、1929年建成的沙逊大厦(公和洋行设计)、1937年建成的中国银行大楼(陆谦受设计)等建筑构成今日所见的美丽外滩。这些形式各异,具有古典文艺复兴装饰艺术、现代主义或民族形式等特点的建筑,令外滩成为名副其实的万国建筑博览群。

经济的发展使上海城市人口增加,极具商业嗅觉的房地产业瞄准了这一市场,并开始在中国城市萌芽、发展。租界内的住房从早期的石库门中封闭的里弄联排屋发展到20世纪30年代具备电气和暖气、卫生设备等现代生活设施的花园里弄住宅。该时期最为典型的花园里弄住宅当属淮海路的新康花园(马海洋行设计,1934年)、富民路的裕华新邨(兴业建筑师事务所设计,1938年)、长乐路的南华新邨(五和洋行设计,1941年)等。高层的公寓单元住宅也已出现,例如哈沙德洋行设计的枕流公寓(1931年)、凯泰建筑事务所上海建筑师黄元吉(1902—1985)主持设计的恩派亚公寓(1934年)、匈牙利建筑师邬达克(1893—1958)主持设计的武康大楼(1935年)、公和洋行设计的河滨大楼(1935年)等。这些公寓套内的卫生、煤气、采暖设施一应俱全,甚至还出现了套内的跃层单元。

上海的娱乐业在20世纪30年代增添了一大批以大光明电影院(1928年始建,1933年由邬达克设计重建)、国泰电影院(原国泰大戏院,鸿达洋行设计,1930年)、大上海电影院(原大上海大戏院,华盖建筑事务所设计,1933年)为代表的影院建筑。以百乐门舞厅(杨锡镠设计,1933年)为代表的舞厅建筑更使上海成为不夜城和“东方巴黎”。

1933年建成的高达83.8米的国际饭店(邬达克洋行设计)成为当时上海最高的建筑,并保持该纪录长达50年。

上海的城市版图也随着经济发展不断生长,自然地在黄浦江西岸形成了东部的商业区、西部的住宅区、北部的工业区以及东南部的老城厢。由于上海是从松江一带的大陆冈身沿着滩涂沉积发展起来的城市,河道密布,城市道路往往沿河道建设,没有北方城市道路中南北正交的方向感。正是这种自由的小尺度密路网,形成了上海最具特色的城市肌理和空间形态。

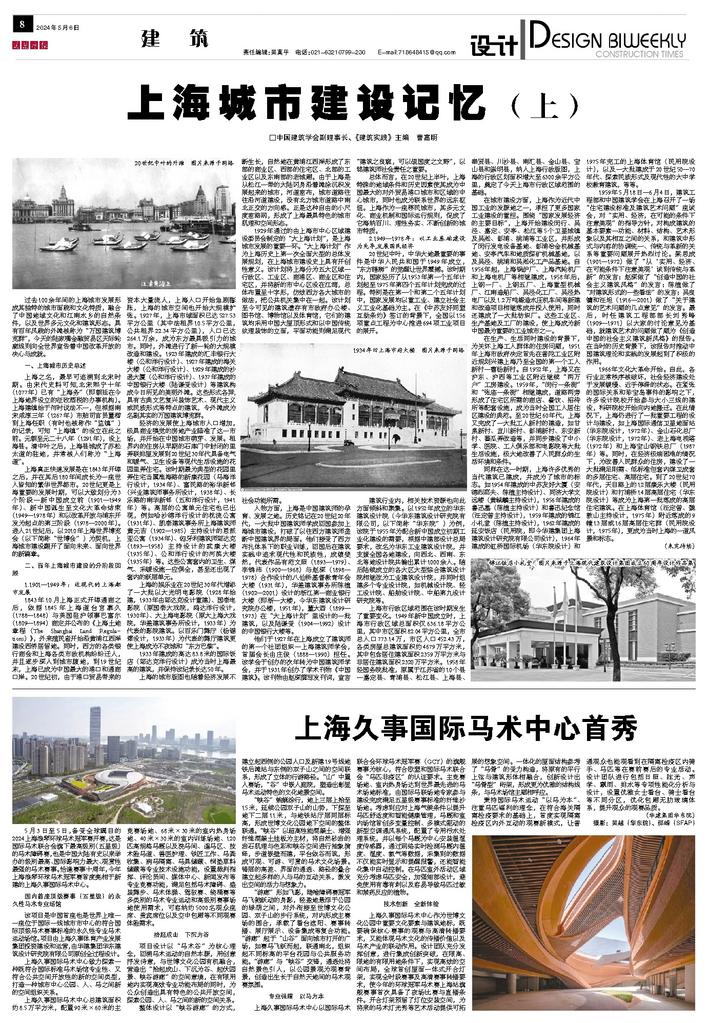

1929年通过的由上海市中心区域建设委员会制定的“大上海计划”,是上海城市发展的重要一环。“大上海计划”作为上海历史上第一次全面大型的总体发展规划,在上海城市建设史上具有开创性意义。该计划将上海分为五大区域—行政区、工业区、商港区、商业区和住宅区,并将新的市中心区设在江湾,总体布置呈十字形,仿效西方各大城市的做法,把公共机关集中在一起。该计划至今可见的建筑遗存有市政府办公楼、图书馆、博物馆以及体育馆,它们的建筑均采用中国大屋顶形式和以中国传统纹理装饰的立面,平面功能则满足现代社会功能所需。

人物方面,上海是中国建筑师的孕育、发展之地。历史铭记在20世纪20年代,一大批中国建筑师学成回国参加上海城市建设,打破了以往西方建筑师垄断中国建筑界的局面。他们接受了西方布扎体系下的职业训练,回国后在建筑实践中追求现代性和民族性,成绩斐然,代表作品有范文照(1893—1979)、李锦沛(1900—1968)与赵深(1898—1978)合作设计的八仙桥基督教青年会大楼(1931年),华盖建筑事务所陈植(1902—2001)设计的浙江第一商业银行大楼(即浙一大楼,今华东建筑设计研究院办公楼,1951年),董大酉(1899—1973)在“大上海计划”里设计的一批建筑,以及陆谦受(1904—1992)设计的中国银行大楼等。

他们于1927年在上海成立了建筑师的第一个社团组织—上海建筑师学会,首届会长由庄俊(1888—1990)担任。该学会于创办的次年转为中国建筑师学会,并于1931年创办了学术刊物《中国建筑》。该刊物由赵深撰写发刊词,宣言“建筑之良窳,可以觇国度之文野”,以铭建筑师社会责任之重要。

总体而言,在20世纪上半叶,上海特殊的地域条件和历史因素使其成为中国最大的对外贸易港口城市和区域的中心城市,同时也成为联系世界的远东枢纽。上海作为一座移民城市,其多元文化、商业机制和国际运行规则,促成了它海纳百川、理性务实、不断创新的城市特质。

2.1949—1978年:以工业基础建设为先导,发展国民经济

20世纪中叶,中华大地最重要的事件是中华人民共和国于1949年成立,“东方睡狮”的觉醒让世界震撼。该时期内,国家经历了从1953年第一个五年计划起至1975年第四个五年计划完成的过程。特别是在第一个和第二个五年计划中,国家发展均以重工业、建立社会主义工业化基础为主。在《中苏友好同盟互助条约》签订的背景下,全国以156项重点工程为中心推进694项工业项目的展开。

建筑行业内,相关技术资源也向此方面倾斜和聚集。以1952年成立的华东建筑设计院(今华东建筑设计研究院有限公司,以下简称“华东院”)为例,该院于1955年为配合新中国成立初期工业化建设的需要,根据中建部设计总局要求,改名为华东工业建筑设计院,并支援全国各地建设,向西北、西南、东北等地设计院共输出累计1000余人。随后陆续成立的各大区大型综合建筑设计院相继改为工业建筑设计院,并同时组建多个专业设计院,如机械设计院、轻工设计院、船舶设计院、中船第九设计研究院等。

上海市行政区域范围在该时期发生了重要变化。1949年新中国成立时,上海市行政区域总面积仅636.18平方公里,其中市区面积82.04平方公里,全市总人口773.14万,市区人口452.43万,各类房屋总建筑面积约4679万平方米,其中包含居住建筑面积2359万平方米与非居住建筑面积2320万平方米。1958年经国务院批准,原属于江苏省的10个县—嘉定县、青浦县、松江县、上海县、奉贤县、川沙县、南汇县、金山县、宝山县和崇明县,纳入上海行政版图,上海的行政区划面积增大至6300余平方公里,奠定了今天上海市行政区域范围的基础。

在城市建设方面,上海作为近代中国工业的发源地之一,承担了更多国家工业建设的重担。围绕“国家发展经济的主要目标”,上海开始建设闵行、吴泾、嘉定、安亭、松江等5个卫星城镇及吴淞、彭浦、桃浦等工业区,并形成了闵行发电设备基地、彭浦冶金机械基地、安亭汽车和地质探矿机械基地,以及吴泾、桃浦和吴淞化工产品基地。自1956年起,上海锅炉厂、上海汽轮机厂和上海电机厂等相继建成,1958年后,上钢一厂、上钢五厂、上海重型机械厂、江南造船厂、吴泾化工厂、吴泾热电厂以及1.2万吨锻造水压机车间等新建和改造项目相继落成并投入使用,同时还建成了一大批纺织厂。这些工业区、生产基地及工厂的建设,使上海成为新中国最为重要的工业城市之一。

在生产、生活同时建设的背景下,为关怀上海工人群体的住房问题,1951年上海市政府决定首先在普陀工业区附近规划兴建上海乃至全国的第一个工人新村—曹杨新村。自1952年,上海又在沪东、沪西等工业区附近继续“两万户”工房建设。1959年,“闵行一条街”和“张庙一条街”相继建成,道路两旁形成了住宅区所需的商店、餐饮、招待所等配套设施,成为当时全国工人居住区建设的典范。至20世纪60年代,上海又完成了一大批工人新村的建造,如甘泉新村、宜川新村、彭浦新村、东安新村、蕃瓜弄改造等,并同步建设了中小学、医院、工人俱乐部和电影院等大批生活设施,极大地改善了人民群众的生活环境和条件。

同样在这一时期,上海许多优秀的当代建筑已建成,并成为了城市的标志。如1954年建成的中苏友好大厦(安德烈耶夫、陈植主持设计)、同济大学文远楼(黄毓麟主持设计),1956年建成的鲁迅墓(陈植主持设计)和鲁迅纪念馆(汪定曾主持设计),1959年建成的锦江小礼堂(陈植主持设计),1962年建成的延安饭店(民用院,即今华建集团上海建筑设计研究院有限公司设计),1964年建成的虹桥国际机场(华东院设计)和1975年完工的上海体育馆(民用院设计),以及一大批建成于20世纪50—70年代、探索民族形式及现代性的大中学校教育建筑,等等。

1959年5月18日—6月4日,建筑工程部和中国建筑学会在上海召开了一场“住宅建设标准及建筑艺术问题”座谈会,对“实用、经济,在可能的条件下注意美观”的指导方针,对构成建筑的基本要素—功能、材料、结构、艺术形象以及其相互之间的关系,和建筑中形式与内容的协调统一、传统与革新的关系等重要问题展开热烈讨论。梁思成(1901—1972)做了“从‘实用、经济、在可能条件下注意美观’谈到传统与革新”的发言;赵深做了“创造中国的社会主义建筑风格”的发言;陈植做了“对建筑形式的一些看法”的发言;吴良镛和汪坦(1916—2001)做了“关于建筑的艺术问题的几点意见”的发言。最后,时任建筑工程部部长刘秀峰(1909—1971)以大家的讨论意见为基础,就建筑艺术的问题做了题为《创造中国的社会主义建筑新风格》的报告。在当时的历史背景下,该报告对推动中国建筑理论和实践的发展起到了积极的作用。

1966年文化大革命开始。自此,各行业正常秩序被破坏,社会经济建设处于发展缓慢、近乎停滞的状态。在紧张的国际关系和珍宝岛事件的影响之下,许多设计院校开始参与大小三线的建设,科研院校开始向内地搬迁。在此情况下,上海仍进行了一批重要工程的设计与建设,如上海国际通信卫星地面站(华东院设计,1972年)、金山石化总厂(华东院设计,1972年)、老上海电视塔(1972年)和上海宝山钢铁总厂(1987年)等。同时,在经济极端困难的情况下,为改善人民群众的住房,建设了一大批满足刚需、低标准但套内煤卫成套的多层住宅、高层住宅。到了20世纪70年代,天目路上的12层康乐大楼(民用院设计)和打浦桥14层高层住宅(华东院设计)等成为上海第一批落成的高层住宅建筑。在上海体育馆(汪定曾、魏敦山主持设计,1975年)附近落成的9幢13层或16层高层住宅群(民用院设计,1975年),更成为当时上海的一道风景和标志。

(未完待续)