11月16日,天舟八号货运飞船成功将保障神十九、神二十两批航天员乘组的补给物资,以及各种用于开展空间科学实验和试验所需要的设备和材料送抵中国空间站。其中,天舟八号首次搭载由我国科研团队模拟月壤成分烧制而成的“月壤砖”备受关注。据悉,这批“月壤砖”将开展1-3年的太空暴露实验,检验其能否胜任未来建造月球基地的重要任务。

真空、低重力、强辐射、大温差,还不时会有月震,这些全都是月球表面复杂的环境情况,因此在月球上盖房成为了极具挑战的超级工程。用什么建?又该怎么建?

月面建筑的畅想

早在1963年,美国宇航局与波音公司就提出了“阿波罗月球探测系统综合模块”概念,希望在月面布置多个建筑模块,以松软的月壤作为防护层,抵御极端环境,设计可容纳6人持续生存6个月。1986年,美国宇航局约翰逊航天中心又提出了“充气式月球科考基地”概念,建设方案包括日光防护罩、由防辐射风化袋制成的通道、热辐射实验机器人、制氧试点工厂、太阳能系统等。不过,这些早期月球基地建设方案受限于技术、成本等,均停留在纸面上。

随着科技的进步,近年来各国提出的月面建筑方案呈现爆发式增长,主要包括刚性结构、可展开结构、充气结构、3D打印结构、砌筑拼装结构、地下结构等。据公开资料显示,我国科研工作者也相继提出了多种月球基地建设方案。

中国地质大学团队认为,可以尝试利用熔岩管建造月球建筑设施。据推测,在月球熔岩管内部,温度变化幅度和宇宙射线辐射的影响相对较小,极端温差很可能不超过50摄氏度,比月面更适合人类生存,还有可能获取水冰资源,有利于开展生物实验。

哈尔滨工业大学团队从极地建筑学角度出发,提出了“三叶草”和“中国星”两种月球科考基地设计布局。科研人员设想采用柔性快速充气式展开舱体,利用多层夹心结构、多功能防护层,配合月壤3D打印技术,使月球建筑具备多种功能,削弱月面复杂环境的消极影响。

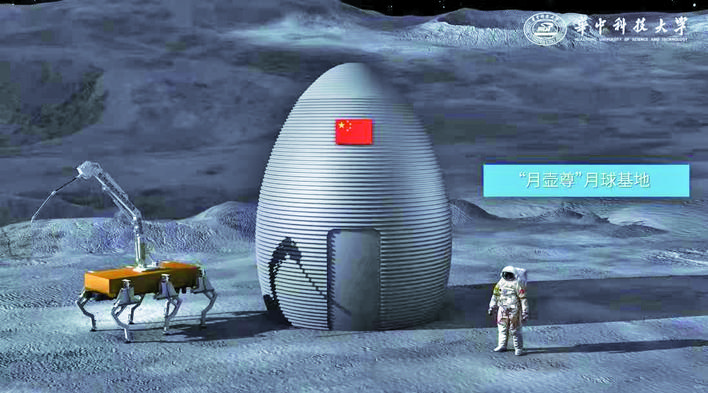

由中国工程院院士、国家数字建造技术创新中心首席科学家丁烈云教授领衔的华科大科研团队则提出了“像拼装乐高积木一样搭房子”的理念,设计出“月壶尊”月面建筑构型,外形酷似蛋壳。作为建筑物,“月壶尊”里面并没有承重的“四梁八柱”,蛋壳顶端是穹顶结构,蛋壳体分内外两层,中间夹一层类似于肋骨的结构,以增强稳定性。

团队成员之一、华中科技大学教授周诚介绍,月表地震频繁,鸡蛋壳一样的壳体结构,可以抗击小地震,保持更好的稳定性,同时,投放进蛋壳内的气囊可以自动展开,具有很好的保温隔热性能,可以形成真正的居住空间,“我们希望使用材料越少越好,这样它的自重就比较轻,同时还要进一步提高它的强度。”

原位建造的关键

相比于传统建造,月面建造面对的问题和挑战非常复杂。首先是要克服弱重力、强辐射等极端环境的考验。其次,月球处于超高真空环境,并存在300多摄氏度的温差,传统土木建造方式几乎无法实施,结构稳定性也无法保证。另外,高昂的成本也意味着,从地球上向月球运输钢筋、混凝土、水等建筑材料也不切实际。除此之外,因为没有大气层的保护,宇宙射线的强辐射、太阳风、微陨石等会撞击月球表面,同时月球每年约有1000次2-3级的月震。这些都会对月面建筑材料的力学性能、热学性能和抗辐射性能提出苛刻要求。

“要在月球上盖房子,需要克服大温变、低重力、高真空、强辐射月震、微陨石冲击等挑战。”丁烈云说。

此次搭乘天舟升空的“月壤砖”正是由丁烈云团队根据嫦娥五号月壤样品成分,模拟配成后再烧结而成,共3块样品板,内含74块小样,包括片状、柱状两种形态和5种不同模拟月壤成分、3种不同烧结工艺的“月壤砖”。丁烈云指出,这次上太空就是为了搞清楚,“月壤砖”能不能胜任月球造房子的任务。太空实验将主要围绕“月壤砖”力学性能是否退化、保温及隔热性能、能否经受住辐射等开展验证,为月球基地原位建造的材料选择、工艺优化提供科学依据。

月球基地原位建造主要指利用月壤、月岩等月球原位资源进行建筑材料的制备和结构的建设。2015年,丁烈云带领团队从事月面基地原位建造研究,也就是将来建设月球科研站时可以在月球上就地取材,直接利用月壤、太阳能、矿产等月面原位资源来盖房子。不需要再从地球上运输预制建筑构件,这样的方式能够极大地降低月面建造的成本。“月壤砖”正是在月球盖房子的第一步。

对此,丁烈云团队专门研制的“月壤砖”密度与普通砖块相当,抗压强度却是普通红砖、混凝土砖的三倍以上,相当于每平方厘米能承受1吨多重量。同时,“月壤砖”的形制又区别于日常生活中所见的矩形砖块,呈榫卯结构。这些“月壤砖”将在太空暴露实验后为将来真的到月球上盖房子积累科研数据,从而优化实际方案。

据悉,“月壤砖”的太空暴露时间是三年,每隔一年会取一部分样品返回地球,第一块“月壤砖”将在2025年年底返回地球。如果实验成功,未来在月球上盖房子将实现就地取材。

“基建狂魔”的新天地

“希望中国的‘基建狂魔’在太空中也展现它的风采和魅力。”丁烈云在日前举行的第二届地外建造学术研讨会上这样说。

近年来,随着新一轮国际探月大潮涌动,地外建造也正逐渐成为人类新一轮深空探测的热点任务。中国土木工程学会副理事长尚春明认为,地外建造不仅拓展了传统土木工程的应用边界,更为人类未来的太空探索提供了全新的视角。丁烈云则指出,地外建造作为前沿领域,面临严峻的科学难题和繁重任务。面向国家战略需求,我们必须持续加强科学家与工程技术人员的紧密合作,进一步凝聚跨学科智慧,为月球资源的利用和深空探索提供坚实的技术保障。

目前,国外建造月面基地的技术思路是高能束3D打印,但存在大尺寸结构一次性成型困难、耗能大等问题。丁烈云团队为了解决这一问题,借鉴了中国传统砌筑和榫卯连接方式,将中国传统制砖砌筑的建造方法与3D打印建造方法相结合,利用模拟月壤粉烧出带有榫卯结构的“月壤砖”,由智能机器人施工拼装、堆砌预制模块,同时利用3D打印技术完善连接,防范结构过度变形。像搭“乐高”一样在月球上盖房子,这种方式不仅可以搭建出较大尺寸的月面建筑结构,而且能耗和造价更低。

基于此技术,团队还设计了负责打印和拼装的“月蜘蛛”打印机器人。“月蜘蛛”属于3D打印机器人,远看像蜘蛛,上部分是混联机械臂,下部分是多足平台。“月蜘蛛”机器人有6只“脚”,平台上安装有机械“手臂”,“手臂”能360度旋转,水平、竖向作业空间可达6米,“手臂”前端可更换不同的工具,完成挖、钻、振、捣等任务,施工时机械臂也可换成3D打印机。

丁烈云介绍,未来由运载火箭发射升空的“月蜘蛛”,能快速找到适合的地点精准着陆。确定建造位置后,“月蜘蛛”将先开挖一个环形圈,然后在圈上打印出工作站的地基,接着利用原位月壤3D打印建筑墙体、放入可扩展气囊、喷涂防护等。

按照专家预测,2028年左右,“月蜘蛛”机器人就可能登陆月球,开始制作第一块真正的月球砖。未来,一座座由“月壤砖”搭成的建筑,将在月球上拔地而起。

(本报综合报道)