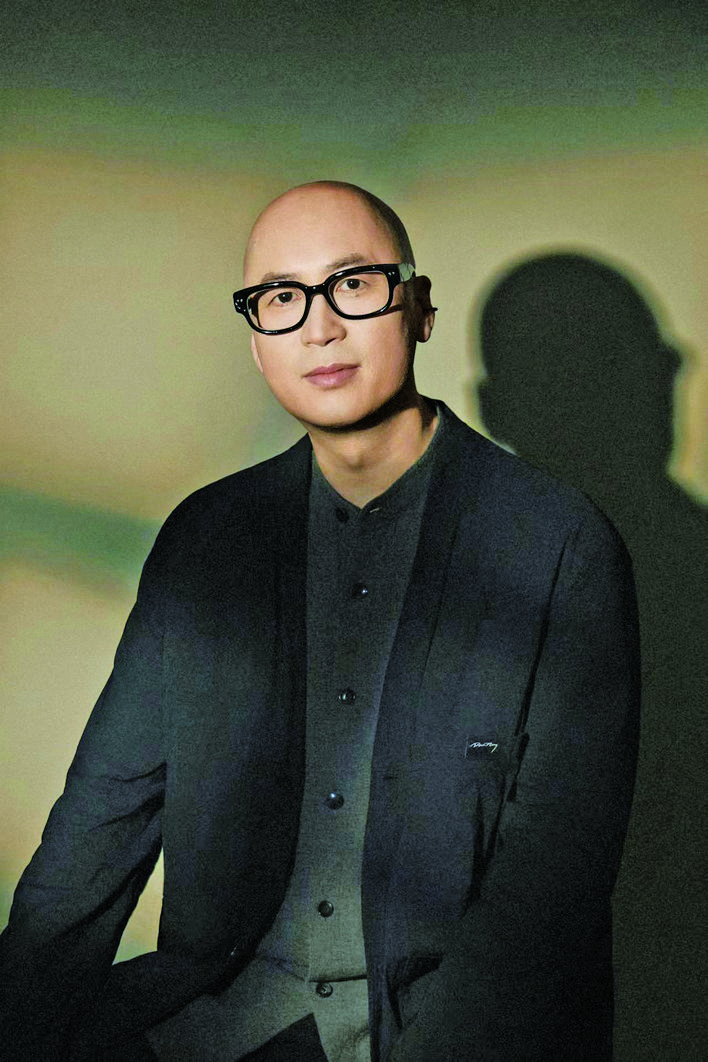

随着房地产行业进入存量时代,设计企业正面临内卷与转型的双重压力,从业者的生存逻辑也在悄然改变。近日,上海大朴室内设计有限公司(以下简称dop设计)联合创始人、设计得到创始人朱小斌分享了他“转型不转行”的思考,不仅回顾了设计行业底层逻辑的变迁,更揭示了在政策驱动、技术迭代与市场需求交织下,设计行业新方向。

行业认知的底层转向:从“吃红利”到“拼能力”

朱小斌的职业轨迹始于对行业趋势的敏锐洞察。他坦言,过去20年设计行业的高速增长,本质上是市场红利的馈赠。房地产用20年时间走完了发达国家100年的路,在需求井喷期,只要进入这个行业就能挣钱。但这种“运气型增长”掩盖了一个关键问题,即设计师群体的技术能力与商业能力可能长期面临失衡。

技术能力是“把事做好”,商业能力是“把事做对”。朱小斌指出,过去行业依赖市场增量,设计师只需专注于方案创作;但如今,市场进入存量竞争,客户对成本控制、落地效率、全周期服务的要求大幅提升,单纯的技术能力已难以支撑商业价值。他以自身创业为例,dop设计早期做深化设计,正是因为看到了这一环节的商业潜力,它既是项目落地的最后一公里,也是连接设计创意与工程实践的关键枢纽。

朱小斌强调,选择大于努力的前提是看懂趋势。比如“好房子”标准等国家政策出台、AI及数字化的市场需求、用户对居住品质的升级……共同构成了行业的底层代码。他对创业者提出了建议:“今天的红利不再是闭着眼赚钱,而是看懂政策、跟紧技术、洞察需求后的提前准备。”

用具体对抗内耗 用组织重构价值

当行业从增量竞争转向存量博弈,焦虑成为设计师群体的集体标签:接活难、价格低、收款难、职业天花板明显……朱小斌将这种焦虑归因于时代的“加速度”,互联网、AI、跨界竞争的冲击,让传统经验快速失效,甚至从业者的认知迭代速度跟不上技术与市场的变化。

如何破局?他的答案是用具体对抗焦虑:人脑每天产生3万个想法,过度内耗只会消耗精力。把目标拆解为具体动作,比如今天要学一门课、谈一个客户,注意力就会被拉回解决问题本身。此外,他提出阿Q精神的生存智慧——接受时代的局限性,聚焦可控的事项。往往关注于健康、家庭、专业能力等提升,比盲目转行追赶风口更重要。

除了这种个体应对策略,朱小斌更关注行业层面的组织创新。他以设计得到的创办为例:“因为我希望设计得到成为设计师的终身学习的社区,是一个没有围墙的互联网大学。”设计得到正在从知识平台升级为资源平台。据悉,该平台线上培训23万人次、链接159万室内设计从业者,未来可能通过组织化协作重构行业效率。朱小斌坦言,从其他行业类比来看,滴滴平台整合司机、美团平台整合骑手,设计行业需要一种新的组织模式,能帮助室内设计师群体找到更多转型不转行的可能性。

好房子时代需“用户思维”

今年5月1日《住宅项目规范》正式实施,随着“好房子”标准的落地,标志着房地产行业正式从金融属性回归居住属性。朱小斌认为,这一转变对设计行业的影响是根本性的,过去房子卖的是升值预期,现在卖的是生活体验。设计师的角色也从创意执行者升级为用户需求翻译官。

他观察到行业的新趋势:千人千面的定制化需求崛起。过去开发商用一套户型卖给所有人,现在需要针对不同客群设计差异化的空间解决方案。另外,通用型产品的规模化创新。装配式装修、模块化设计正在降低定制成本,让更多普通人能享受高性价比的品质生活。

但挑战同样存在,定制化需要强大的供应链支撑,通用化需要研发资源的投入。朱小斌以名创优品的设计共享模式为例,这一企业不养设计师,而是通过平台整合全球设计师的创意,按销量分成。这种模式能否复制到建筑装饰行业?“或许未来会出现设计云平台,连接设计师、工厂、开发商,实现需求-研发-生产-落地的高效闭环。”

低碳不是技术堆砌,而是系统优化

绿色低碳是“好房子”的核心指标之一,也是设计行业转型的关键赛道。朱小斌分享了两个典型案例,一是上海世界顶尖科学家论坛会址的装配式装修,类似公共大型建筑遇到的最大特点,就是时间紧、任务重、工种多,其通过数字化建模、工厂预制、现场拼装,减少了大量建筑垃圾,工期大幅缩短;二是山西古建的低碳智慧,这些传统木构建筑采用模块化拆分与异地组装模式,材料还可以重复利用,是真正的低碳建造。

他强调,低碳装饰的核心是全生命周期管理:设计阶段的材料选择也很重要,施工阶段讲究精准下料、减少浪费,运维阶段的节能改造等每个环节都需要协同。

但现实中,低碳推广仍面临一些障碍。在认知偏差上,公众和消费者片面地认为装配式装修低端、不美观;而且设计、施工、材料环节各自为战,缺乏协同机制。朱小斌呼吁政策引导与行业协作,政策可以通过补贴、标准制定推动低碳技术落地,企业更需要打破各自为战的思维,从单点创新转向生态共建。

从朱小斌的分享中,看到的不仅是设计行业的生存法则,更是价值升维的可能。当行业褪去流量红利的外衣,真正回归用户需求与社会价值,设计师的角色将被重新定义,他们不仅是空间的创作者,更是美好生活的提案者、行业生态的构建者。设计行业的未来,不在焦虑中内卷,而在创新中破局。这场分享,或许正是行业从量变到质变的一个注脚。 (李芳芳 葛沁宁)