距离巴黎圣母院火灾已经过去了4个月,那场大火里,巴黎圣母院的哥特式塔尖和屋顶被烧成灰烬。这两天,有关巴黎圣母院的新闻再一次上了热播,但却是与建筑设计相关——一场由一家美国出版公司举办的方案设计竞赛上,中国的蔡泽宇和李思蓓的参赛方案“巴黎心跳”获得了头奖。该条内容仅微博阅读数据就高达4000多万,讨论量破万。

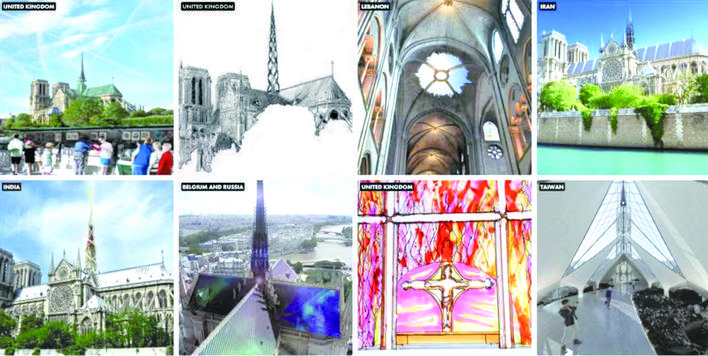

事件是,美国一家与建筑有关的出版公司GoArchitect宣布了于6月份举办的巴黎圣母院尖顶设计大赛的比赛结果,据报道,一个月内共有来自56个国家的226个作品参与评选,最终胜出的方案由公众投票选出,共有3万多人参与投票。中国设计师蔡泽宇和李思蓓的“巴黎心跳”作品获得了最多的人气和支持,荣获第一名。

“巴黎心跳”方案主要由三个部分组成:可以映射城市风光的水晶屋顶,利用玻璃折射形成玫瑰花窗的“城市万花筒”玻璃尖塔以及塔尖上每半个世纪打开一次的“时间胶囊”装置。伴随着光线变化,屋顶每一刻都会焕然一新,与不断变化的城市环境相匹配。每半个世纪开放一次的“时间胶囊”,将利用磁悬浮技术漂浮在塔尖上,可以有节奏地上下移动。塔尖的内部,利用玻璃的反射,则形成了一个“城市万花筒”,巴黎圣母院的玫瑰花窗将得以重新诠释。

此事掀起的热潮,很快被《人民日报》《凤凰网》《澎湃新闻》等主流媒体所报道。当话题达到沸点时,有人出来指出:这场名为“人民的巴黎圣母院”的设计竞赛不过是一场来自出版商的民间的设计竞赛,活动含金量有限。原以为媒体浓墨重彩渲染的将是重建方案,真相一出,人们关注的热情锐减。

但是,作为专业人士,这个话题可以从另外一个角度来讲。

通过设计对社会、城市、文化等产生影响,是建筑本身应有的功能。设计师们不只要大开脑洞,还要对社会做深度关照和思考。即使这场竞赛并非法国官方发起,头奖也只有区区1000美金,但最终收到56个国家的226个方案,这证明了设计师对社会事件所凝聚的热情和力量。

还有其他事例为证:

当地时间7月28日,美墨边境线墙一带出现了一个场景:3个粉红跷跷板穿过边境墙的空隙处,两边儿童和大人纷纷加入游戏。这是两名来自美国加州大学柏克莱分校建筑系教授和圣荷西州立大学设计系教授的创意,以此表达对川普筑起2000英里高墙的不满。

当地难民、移民教育和法律服务中心在推特上表示,“艺术是变革的强有力载体”,并赞扬这是美国南部边境上的一道美丽风景。许多网友表示:“这个装置很有意义,”“很有力量、说服力的设置”“有创意”“谢谢你们让这个世界变得更美好”“高墙分隔不住孩子们的童真”。

相反,美国边境巡逻局官员布兰登·贾德却指出,“装跷跷板只是一场支持移民的噱头活动,而不安全的边境会给美国带来危险”,将公众的情绪转移到了支持移民的方向上。

尽管这个粉红跷跷板只存在了一天,但它指向关键——为什么墙分离人类,艺术和设计却能打破边界?

此事让大家联系起也曾经热门一时的马清运的“川普墙”方案:在两道墙之间可以进行不同的新型能源研究,墙体的材料可以选用废弃垃圾。由于近几年来全球垃圾产量巨大,“川普墙”可能会被建成世界最大的“建筑垃圾再利用博览会”。

建筑大师库哈斯的设想是把“川普墙”分为“好”和“坏”的部分,墙两面的空间被分割成了许多的“异托邦”式的社区,就像一个带形的主题公园,可以满足人们各自的需求。库哈斯强调的是人是“自愿的囚徒”,用高墙批判两种意识形态的对峙与隔绝。

在库哈斯的启发下,2006年在UCLA主办的竞赛上,一名奥克兰设计师设计了一个名为“作为基础设施的边界”的方案。该方案将位于美国与墨西哥边境线的700英里“长城”改造为具有公益性质或具备能源生产功能的设施。

所以,这不只是一场媒体的狂欢,更是一个行业参与到社会问题的方式。

设计师如何参与到重大社会问题中?事实上他们从来就没有脱离过社会问题,这为建筑的社会属性所决定。一般情况下,设计师的思维停留在专业的技术和学术层面,而越是事关重大、牵扯面广的设计,就越需要足够的思考和审慎地实践,越能对这个世界产生意义和影响,也能发挥出专业和学术的价值。因此这次事件无疑是对普通百姓进行建筑教育的一个极好的机会。

(设计食堂)

大奖方案

部分参赛方案