新中国建设“第一项目”系列报道之九

本报记者 吴真平 通讯员 李晓宇

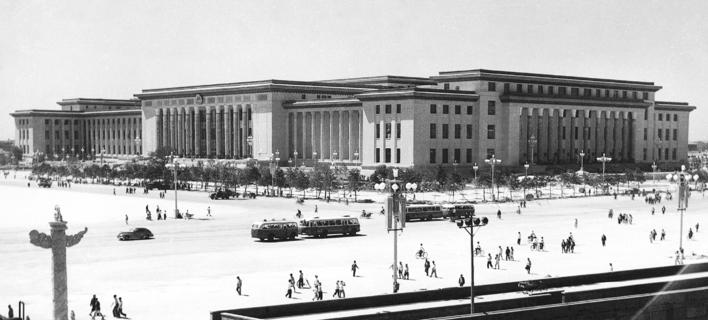

人民大会堂、中国革命博物馆和中国历史博物馆、中国人民革命军事博物馆、北京民族文化宫、北京民族饭店、钓鱼台国宾馆、华侨大厦(被拆除,现已重建)、北京火车站、全国农业展览馆、北京工人体育场,这是20世纪50年代,为庆祝新中国成立10周年,北京兴建的“十大建筑”。这些建筑均在国庆节前竣工,其中大部分从开工到建成不足一年,成为中外城市建筑史上的一个奇迹。这些建筑,是凝固的艺术品,也是浓缩的历史书,承载着中国建设者的荣耀与自信。

周恩来总理说,要古今中外,一切精华,皆为我用

1958年8月,党中央在北戴河政治局会议上提出,为了迎接建国十周年,将在北京建设包括人民大会堂、军事博物馆、工人体育场等十大工程项目,以向建国十周年献礼。周恩来总理亲自审定设计方案,专门委派国务院一位副秘书长负责联系工程建设事宜。他说:“要古今中外,一切精华,皆为我用,中国人民之所以伟大,就因为我们能吸取世界一切好的东西。”

1958年9月6日,时任北京市副市长的万里召集了北京1万多名建筑工作者开会,作关于国庆工程的动员报告。除了组织北京的34个设计单位之外,还邀请了上海、南京、广州等地的30多位建筑专家,进京共同进行方案创作。建筑专家、教授、工人、市民都提出了自己的建议,人们对各项工程先后提出400个方案,其中仅人民大会堂就提出了84个平面方案和189个立面方案,并结合工程对天安门广场提出了多种规划意见。1959年2月,当时的“十大国庆工程项目”最后确定。

常金泉副指挥说,“圆弧大战”就这样打响了

十大高精尖工程,同一时间开工,除土方量不一样外,施工条件基本相同,没有土方施工队,机械化施工水平低,主要靠人海战术。

当时,人民大会堂的工地上汇聚了来自全国14个省市的1.4万名建设者,最高峰时作业人数达到3.5万人。由于整个施工过程实行了“平行流水、立体交叉”的施工方案,采用了一大批新材料、新工艺、新技术,因此,工地现场井然有序、工程建设快速推进。

当时,北京建工承建包括人民大会堂、北京工人体育场等在内的7项工程。时任北京建工大会堂项目二分指挥部副指挥的常金泉回忆,大会堂万人大礼堂观众厅的顶部形似圆弧,所以当时的建设者称大礼堂吊顶施工为“圆弧大战”。大礼堂封顶后,屋顶要做内装修,2~3层观众挑台要装修,地面和地下要装修,从上到下有8层工序要同时交叉作业。最难办的是装修屋顶上的大圆弧,如果按老办法,搭“满堂红”的架子,整个礼堂将全是架子,势必影响别的工序。为解决这个问题,架子工们想出了办法:不用传统方法从下往上搭,而是从上往下搭成悬空架子,即把许多杉篙的上端固定在屋顶上,架子工顺着杉篙滑下来,搭脚手板,使架子悬在礼堂上空。搭架子那天,架子工们像杂技演员,盘在杉篙上,头朝下干活。2~3层观众台的底部也搭了悬空架子,“圆弧大战”就这样打响了。圆弧装修好后,拆完悬空架子,屋顶上被杉篙留下的一个个脚手架眼,就正好留作了“满天星”的顶灯灯群。

张百发队长说,我们到这里来就是攻“碉堡”来的

在大会堂项目,青年突击队勇挑重担,发挥带头冲破各种艰难险阻的主力军作用。作为最先来到大会堂工地的青年突击队之一,张百发钢筋工青年突击队在四分指挥部承担了常委办公楼工程的钢筋施工任务。常委办公楼在整个大会堂工程中开工较晚,且地基又处在辽金旧河道底,基础深达9米。张百发青年突击队的第一个任务就是和另一个钢筋队一起,在16天内绑扎完常委办公楼的680吨基础钢筋。680吨这个数字,相当于张百发队过去一年半的工作量,他们经过讨论研究确定施工方案,合理划分流水段,分三班包干,日夜突击,争分夺秒,并提出了“技工一人带十人”“不完成任务不下火线”等口号。一连三天三夜,队员们始终奋战在施工一线。领导一再让他们休息,队员们却说:“完不成任务睡不着觉。”当时的工地指挥找到张百发,给他一个任务:“睡觉去,睡足8小时”,张百发回到宿舍躺在床上才感到身体疲乏,可是他的心却是始终在一线,“我们到这里来就是攻碉堡来的,我们的生活应该是沸腾的。”

毛泽东主席说,应该给他们立一个纪念碑

经过9个昼夜奋战,他们会同两支兄弟队组共同完成了680多吨钢筋的成型绑,使常委办公楼的基础工程赶上了整个大会堂的施工进度。但他们感到自己做的还很少,经过全队讨论,又提出了新的战斗口号“跨上千里马,工具手中拿,大战天安门,春节不回家,争取立大功,阵地红旗插。”就这样,突击队以惊人的速度、高效质优,提前完成了各项施工任务,为1959年元旦献上一份厚礼。

中国建设者的聪明才智和吃苦耐劳精神促成项目早日建成,也让外国专家折服。当时,大礼堂主席台两侧的大柱子足有2米见方、45米高,需要采用混凝土现浇浇筑而成。由于工期紧张,所以先要绑出16米高的钢筋柱子,再支模、打灰。当钢筋绑到10米多的时候,靠南面那根钢筋柱子突然向东南方向倾斜,就好像一根又细又长的竹竿,直立起来,会自然向一边弯曲。苏联专家察看后提出把钢筋柱用气焊割掉,重新绑焊。但这样不仅工期长,宝贵的材料也会浪费很多。于是,当时的指挥部把有经验的老工人和技术人员请来,开“诸葛亮会”。会上,大家提出用15吨倒链,一端固定在墙壁上,把弯曲的钢筋拉直。一个架子工班忙了一个晚上,就把钢筋拉直了。考虑到“矫枉过正”,还多拉了30厘米。倒链一松,钢筋柱子笔直。第二天苏联专家现场一看,连连叹服,翘着大拇指点赞:“中国工人了不起。”

在人民大会堂竣工前夜,毛泽东主席来到工地视察,充分肯定了工程施工质量和进度,对忘我劳作的建设者更是给予了很高的评价,他说:“这些同志不为名、不为利,却这样努力工作,应该给他们立一个纪念碑。”

杨嗣信劳模说,“小米加步枪”,土洋结合、以土为主,“粗粮细做”,革命加拼命

除了人民大会堂,中国革命历史博物馆、民族文化宫、民族饭店、钓鱼台国宾馆、全国农业展览馆、北京工人体育场等“国庆十大工程”也在当年落成。

(下转第2版)