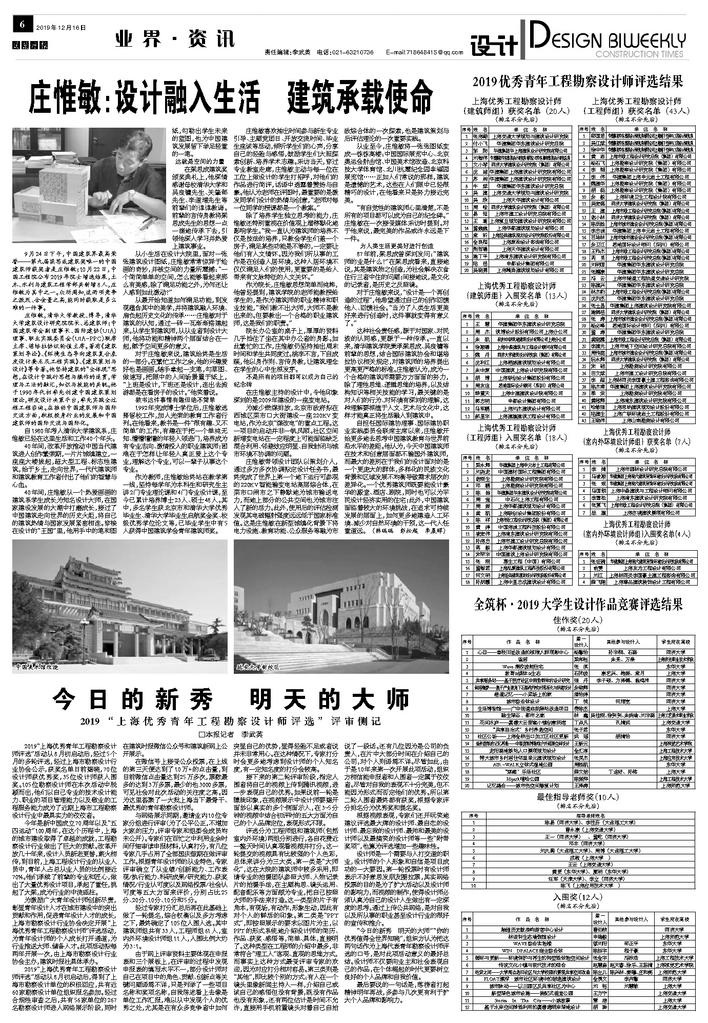

9月24日下午,中国建筑界最高荣誉——第九届梁思成建筑奖唯一的中国建筑师获奖者是庄惟敏;10月22日,中国工程院公布2019年院士增选结果,土木、水利与建筑工程学部共新增8人,庄惟敏为其中之一。众所周知,这两项竞争之激烈、含金量之高,能同时获取是多么难的一件事。

庄惟敏,清华大学教授、博导,清华大学建筑设计研究院院长、总建筑师;中国建筑学会副理事长、国际建协(UIA)理事、职业实践委员会(UIA-PPC)联席主席、堪培拉协议轮值主席。著有《建筑策划导论》、《环境生态导向建筑复合表皮设计要点及工程实践》、《建筑策划与设计》等专著。他坚持建筑的“全体观”思想,在设计中践行思想与操作的连贯,学理与工法的融汇,知识与技能的共轭。他于1990年代初率先创建中国建筑策划理论,研发设计决策平台,率先实践全过程工程咨询。在推动中国建筑师与国际交流方面,积极投身行业的发展和中国建筑师的国际交流与国际化。

自1980年考入清华大学建筑系,庄惟敏已经在这里生活和工作40个年头。

40年间,改革开放推动中国当代建筑进入创作繁荣期,一片片城镇建立,一座座大楼拔起,超大型工程、标志性建筑,始于乡土,走向世界,一代代建筑师和建筑教育工作者付出了他们的智慧与心血。

40年间,庄惟敏从一个热爱画画的建筑系学生成长为知名设计大师,在国家建设发展的大潮中打磨成长,接过了中国建筑走向世界的历史火炬,将自己的建筑热情与国家发展紧密相连。穿梭在设计的“王国”里,他用手中的笔和图纸,勾勒出学生未来的蓝图,也为中国建筑发展留下举足轻重的一笔。

这就是空间的力量

在梁思成建筑奖颁奖典礼上,他深情感谢母校清华大学和吴良镛先生、关肇邺先生、李道增先生等前辈们的谆谆教诲。前辈的言传身教将梁思成先生的思想一点一滴地传承下去,引领他深入学习并热爱上建筑事业。

从小生活在设计大院里,面对一张张建筑设计图纸,庄惟敏常常惊异于绘画的奇妙,并被空间的力量所震撼:“一个简简单单的空间,怎么能够看起来那么有美感,除了满足功能之外,为何还让人感到如此激动?”

从最开始知道如何满足功能,到发现蕴含其中的美学,并将建筑融入环境、肩负起历史文化的传承……庄惟敏对于建筑的认知,通过一砖一瓦渐渐搭建起来。从学生到建筑师,从从业者到设计大师,他将功能和精神两个层面结合在一起,赋予空间更多的意义。

对于庄惟敏来说,建筑始终是生活的一部分。在繁忙工作之余,他的兴趣爱好也是画画。随手拿起一支笔,勾草图、做速写,把眼中的人间场景置于纸上,“上班是设计,下班还是设计,连出去旅游都是在看房子的设计。”他笑着说。

教书这件事情有趣但绝不简单

1992年完成博士学位后,庄惟敏选择留校工作,加入光荣的教育工作者行列。在他看来,教书是一件“很有趣、又不简单”的工作,有趣在于把一个单纯无知、懵懵懂懂的年轻人领进门,培养成为有专业志向、激情投入的职业建筑师;困难在于怎样让年轻人真正爱上这个专业,理解这个专业,可以一辈子从事这个专业。

作为教师,庄惟敏始终站在教学第一线,坚持每学年为本科生和研究生主讲2门专业理论课和4门专业设计课,至今已累计培养博士23人、硕士48人。其中,多名学生获北京市和清华大学优秀毕业生、清华大学毕业生启航奖金奖、校级优秀学位论文等,已毕业学生中有5人获得中国建筑学会青年建筑师奖。

庄惟敏喜欢抽出时间参与新生专业引导、主题党团日、开放交流时间、毕业生座谈等活动,倾听学生们的心声,分享自己的经验与感悟,鼓励学生们大胆探索创新、培养学术志趣。采访当天,穿过专业教室走廊,庄惟敏主动与每一位在工位上做设计的学生打招呼,对他们的作品进行简评,话语中透露着赞扬与自豪。他认为老师在评图时,最重要的是激发同学们设计的热情与创意,“老师对每一位同学的授课都是一个教案。”

除了培养学生独立思考的能力,庄惟敏还特别重视在价值观上潜移默化地影响学生。“我一直认为建筑师的培养不仅是技法的培养,只教会学生们盖一个房子,满足某些功能是不够的,一定要让他们有人文情怀。因为我们所从事的工作是在创造人居环境,这种人居环境不仅仅满足人们的使用,更重要的是给人带来有文脉特征的人文关怀。”

作为院长,庄惟敏思想简单而纯粹,他曾经提到,建筑学院的老师能教授给学生的,是作为建筑师的职业精神和职业技能,“我们教不出大师,大师不是教出来的。但要教出一个合格的职业建筑师,这是我们的职责。”

院长办公室的桌子上,厚厚的资料几乎挡住了坐在其中办公者的身影。如此繁忙的工作,庄惟敏仍坚持抽出周末时间和学生共同度过。桃李不言,下自成蹊,他以身作则、言传身教,让建筑理念在学生的心中生根发芽。

不是所有的项目都可以成为自己的纪念碑

在庄惟敏主持的设计中,令他印象深刻的是2009年建设的一座变电站。

为减少燃煤排放,北京市政府拟在西城区菜市口大街建设一座220KV变电站,作为北京“煤改电”的重点工程。这一项目的启动并非一帆风顺。社区空间新增变电站在一定程度上可能面临缺乏混合利用、邻避效应明显、自我封闭与城市环境不协调的问题。

庄惟敏带领设计团队以策划介入,通过多方多次协调拟定设计任务书,最终完成了世界上第一个地下运行可参观的220KV智能输变电站高层综合体,在菜市口闹市之下静默地为城市输送电力,而地上部分的公共空间也为城市注入了新的活力。此外,使用后的评估检测发现其电磁辐射强度远远低于国家标准值。这是庄惟敏在新型城镇化背景下将电力设施、教育功能、公众服务等融为市政综合体的一次探索,也是建筑策划与后评估理论的一次重要实践。

从业至今,庄惟敏将一张张图纸变成一栋栋高楼:中国国际展览中心、北京奥运会射击馆、中国美术馆改造、北京科技大学体育馆、北川抗震纪念园幸福园展览馆……正如人们常说的那样,建筑是遗憾的艺术,这些在人们眼中已经很精巧的设计,在他看来只是努力接近完美。

“有自觉性的建筑师心里清楚,不是所有的项目都可以成为自己的纪念碑。”庄惟敏在一次接受媒体采访时提到。对于他来说,最完美的作品或许永远是下一件。

为人类生活更美好进行创造

87年前,梁思成曾深刻发问:“建筑师的业是什么?”在梁思成看来,直接地说,其是建筑物之创造,为社会解决衣食住行三者中住的问题;间接地说,是文化的记录者,是历史之反照镜。

对于庄惟敏来说,“设计是一个再创造的过程”,他希望通过自己的创作回馈他人、回馈社会。“当为了人类生活更美好来进行创造时,这件事就变得有意义了。”

这种社会责任感,源于对国家、对民族的认同感,更源于一种传承。一直以来,清华建筑学院秉承梁思成、吴良镛等前辈的思想,结合国际建筑协会和堪培拉协议相关规定,对建筑师的培养提出更高更严格的标准。庄惟敏认为,成为一个合格的建筑师需要方方面面的努力,除了理性思维、逻辑思维的培养,以及结构知识等相关技能的学习,最关键的是对人们的行为、对环境有深刻的理解,这种理解要根植于人文、艺术与文化中,这样才能真正将生活融入到建筑中。

自担任国际建协理事、国际建协职业实践委员会联席主席以来,庄惟敏开始更多地去思考中国建筑教育与世界前沿水平的差距。他认为,今天中国建筑师在技术和创意层面都不输国外建筑师,而最大的差别在于我们的设计面对的是一个更庞大的群体,多样化的民族文化背景和区域发展不均衡导致需求层次的差异化。一个优秀建筑师既要能设计豪华的殿堂、酒店、剧院,同时也可以为平民设计经济实用的住宅;此外,中国建筑面临着较大的环境挑战,在追求可持续发展的层面上,如何更多地建造人工环境、减少对自然环境的干预,这一代人任重道远。 (韩瑞瑞 彭松超 李晨晖)

中国美术馆改造

延安大学新校区