备受关注的武汉疫后重振规划,由武汉市自然资源和规划局精心组织编制,耗时近半年的《武汉市疫后重振规划(三年行动规划)》,9月9日正式编制完成。

这部重振规划构建了“1+5+X”规划框架,即1个疫情影响评估及疫后重振规划纲要;5个专项规划(《健康城市空间品质提升规划》《医疗和公共卫生专项规划》《完整社区建设专项规划》《经济复兴与产业重振专项规划》《应急系统与防灾减灾专项规划》);一系列行动计划、政策标准和建设指引,主要涉及医疗卫生设施提升、环卫设施和应急保障、完整社区建设、健康城市空间品质提升、综合交通和应急物流、功能区和亮点区片建设等6个方面的三年行动计划。

这部规划从经济、社会、物质、设施、信心等多个方面重振武汉这座城市,其中一个计划是到2025年把武汉初步建设成为全国公共卫生最安全城市之一。

这部规划独特之处在于,据称从今年3月开始,每当规划完成一部分,就立即推送实施一部分,以便全程支撑武汉市加快疫后重振。

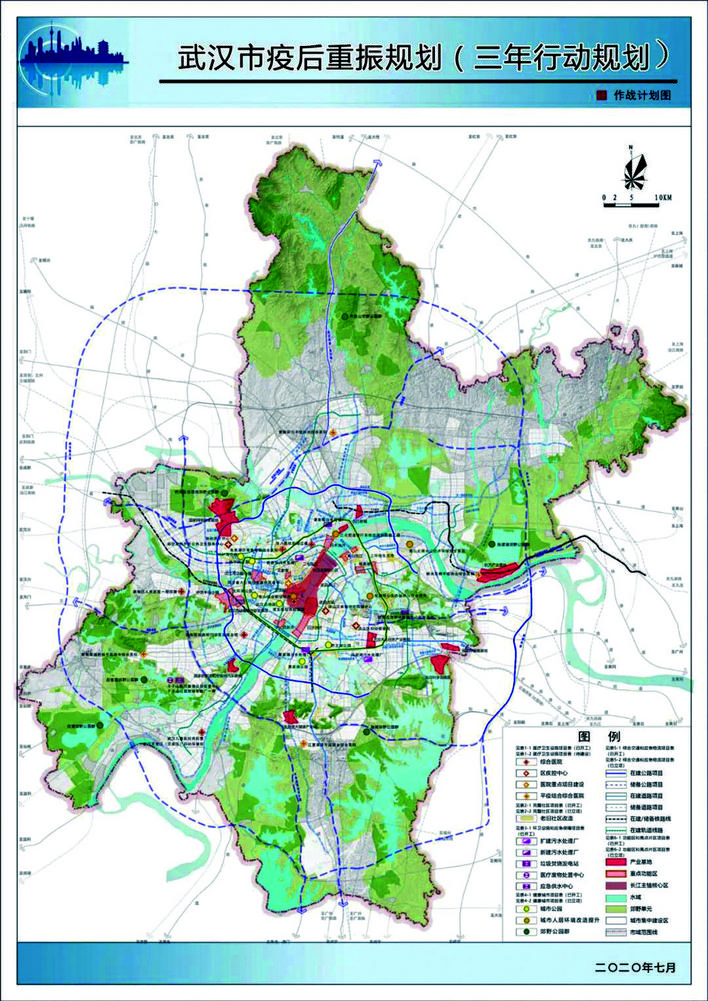

这部规划建立了武汉疫后重振从蓝图到实施的发展路径,统筹布局了一系列疫后重振重大工程,汇总成全市一盘棋的“武汉市疫后重振作战图”。

根据这张疫后重振作战图,武汉未来要新建33家综合医院和专科医院,新建6座过长江通道、4座过汉江通道,要重点推动建设6条高铁线路,今后3年内要完成465个老旧社区改造,3年内要力争全市5G网络全市域连续覆盖等等。

这部彰显疫后重振雄心的专项规划,将支撑武汉市国土空间总体规划。

规划从医疗卫生、应急防灾、健康城市、社区建设、经济重振这5个专项出发,具体落实形成了“6”个三年行动计划,并提出了与市民紧密相关的,包括实现5G网络全域全覆盖,新建33家综合医院和专科医院,形成“米字形”高铁网络等系列具体举措。

建设中心城区10分钟急救圈

医疗卫生设施提升行动规划位于“6”个三年行动规划的首位。武汉将重点织牢织密公共卫生防护网,加快推进国家重大公共卫生事件医学中心和市、区急救中心建设,实现“中心城区10分钟、新城区12分钟医疗急救圈”。

《规划》提出:将优化全市医疗设施空间布局,新建33家综合医院和专科医院,重点填补南湖、杨春湖、古田、汉口北、双柳、庙山、常福等医疗服务资源空白。

加快推进市一医院盘龙医院、市中心医院杨春湖院区、市第三医院未来城院区等19家综合医院建设,统筹推进光谷中心城儿童医院、经开汉南儿童医院、市肺科医院、塔子湖、武泰闸等12家专科医院建设。新建市中医医院汉阳院区门诊、住院综合楼,汉南中医院。

完善基层社会治理网

社区作为城市的基本组织单元和细胞,是每个家庭保障自我安全的最后一道防线,同时也是常态化防控的主战场。为此,《规划》注重完善基层社会治理网,打造“15分钟社区生活圈”。《规划》提出,武汉将在3年内完成465个老旧社区改造。

3年内5G网络全覆盖

在环卫设施和应急保障方面,武汉的目标是全面提升城市环境卫生服务水平、生命线应急保障能力,加快建设世界一流城市电网,全面实现5G商用,打造生活垃圾处理标杆城市。

《规划》提出,要加快建设污水收集处理设施。重点开展谌家矶、金口、白玉山、中法生态城、青菱片、杨春湖、二七、王家墩、四新国博、铁机路等片区污水管网建设。

建设百里沿江生态文化长廊

该《规划》将围绕“大健康”战略实施要求,着力优化武汉生态、生产、生活空间布局。

《规划》提出,发挥武汉独特自然禀赋和文化魅力优势,推进建设百里沿江生态文化长廊,加快长江碧道等慢行系统改造,开展长江岸线生态修复、岸线整治等工程,打造集休闲娱乐、文化展示于一体的城市新空间。

推进总长度365公里的长江两岸造林绿化;建设3000亩青山长江森林;推进西山系生态人文廊道示范段;建设梅子山、凤凰山等山体公园;持续开展东湖绿心生态保护与综合提升。

推进三环线生态带建设,建成三环线生态带“一带33珠”公园群;开展龟山、武汉动物园等市属公园的综合整治和改造提升;启动府河绿楔、青菱湖、九峰、青头潜鸭保护区等自然公园和郊野公园建设。

建成全国高铁网络中心

围绕落实“国内主要城市3小时交通圈、武汉城市群2小时出行圈、市域1小时通勤圈”的总目标,《规划》提出建成全国高铁网络中心。

重点推动建设武汉枢纽直通线、沿江高铁、京九高铁、武杭高铁等6条高铁线路,形成“米字形”高铁网络。加强跨区域骨架道路建设。

重点建设双柳、汉南、白沙洲、光谷、堤角、二七等6座过长江通道和江汉八桥、江汉九桥等4座过汉江通道。实施主城至新城、武汉至大都市区近40条骨干通道的建设,提升对外联系度。