多年来的咨询实践,我认为设计院的基本矛盾是外部市场化与内部行政化、低水平的管理和高难度的变革之间的矛盾。为了全面了解设计企业目前以及未来的发展状态,攀成德在今年上半年开展了以“设计院转型”为主题的行业调研,涉及17个细分行业的65家设计院,形成了35万字的调研记录。在调研过程中我会问每一位领导同样的问题:这是一个设计院还是一个有限公司?在这里是院长重要还是院士重要?问这两个问题的目的是确认一个企业的核心运作模式。在此将核心内容贡献给读者。

本文从三个方面谈设计企业的变化:一是业务领域的变化,二是经营模式的挑战,三是组织与人力资源存在的问题。

业务领域的变化

从市场经营的角度来看,细分市场波动加剧,设计行业的“井田法则”正在逐步被打破,设计院面临日益增长的竞争压力。

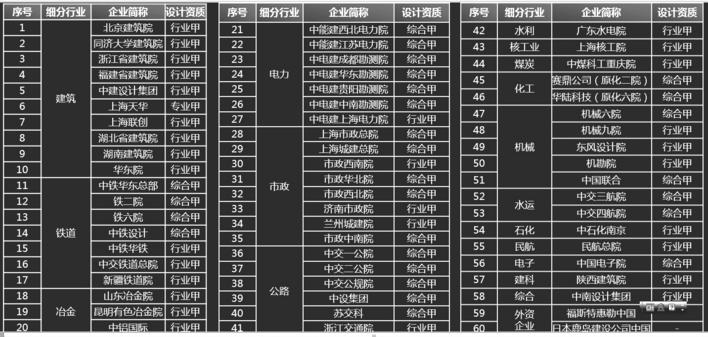

设计行业的一个鲜明特点就是,细分行业众多,21个细分行业的市场规模差异很大。民航领域的设计咨询收入一年只有10个亿人民币,而建筑领域的设计咨询收入则一年高达2000多个亿人民币,市场规模的差异和进入者的多少导致各个细分市场的竞争激烈程度显著不同。

设计市场的背后是固定资产投资。虽然我国固定资产投资总额变化不大,但是细分行业的波动在加剧,企业的设计咨询收入深受其投资规模波动的影响。比如前段时间川藏铁路获批,其投资超过3000亿元人民币,这意味着给铁路设计行业带来了近百亿的设计市场。当然这样的特大项目不多,其投资是不可持续的。即使有城际铁路和地铁这个建设热点,我相信铁路行业的投资速度还是会放缓。

各类设计企业为了获得持续发展,纷纷转型进入别人的“航道”。原来的铁路设计院转型设计公路,公路、市政设计院开始设计房屋建筑,甚至港口码头设计企业在园区方面也有着超乎想象的热情。概括为有要出“轨”的,有要进“城”的,有要下“港”的,有要上“路”的,大家都在寻找新的赛道、新的领域,这样就会打破设计行业原本的“井水不犯河水”的局面,“井田制”的行业规则正在瓦解,设计行业正逐步走向充分竞争的“丛林法则”。未来5年到10年,综合性的设计院一定会越来越多,大型土木类设计院也正在朝这个方向发展和转型。不过,建筑设计行业有些例外,因为建筑设计市场规模比较大,别的行业技术门槛比较高,大多数建筑设计院选择坚守这一细分行业。

此外,复杂的外部竞争环境与企业内部发展要求之间的矛盾使大型设计院面临前所未有的发展压力,尤其是几大建筑央企下属的设计院,增长的压力很大,为了实现上级集团或母公司每年下达的增长目标,都在拼命签合同,包括设计业务和工程总承包业务,与设计业务相比,工程总承包业务更容易把规模做大。随着大型设计院拓展工程总承包业务,我相信在“十四五”期间优秀设计院的营收可以逐步逼近施工企业的营收。

经营模式的挑战

从商业模式的角度来看,业务区域增大、业务横向拓展、价值链延伸都对设计院提出了重大的管理挑战。

在“十四五”期间,业务规模的扩大、价值链的延长、区域布局的扩展将从多个维度对设计院的管理提出挑战。设计院是经营模式比较特殊的技术型企业,商业模式的落后阻碍了设计院商业价值的实现与提升。这次调研,也让我们看到在勘察设计行业,能够深入思考商业模式的设计院非常少。我问很多勘察设计单位的领导,“你们是否认真思考过自己的商业模式”,大多数回答都是否定的。改革开放几十年来,设计企业的业务规模和人数规模有的增长了几十倍,但企业的“玩法”却一成不变。

商业模式是企业管理者应该着力研究的,它是企业盈利的逻辑,需要在变化的环境里不断被审视和创新。从规模庞大、盈利丰厚、管理先进的互联网公司来看,赚钱的方式是它们反复考虑并不断调整的,客户的需求、使用的场景、组织与资源的匹配既是商业模式的基础,也是运营管理体系设计的前提。在和大型设计院沟通时,我都会谈到商业模式,虽然有领导认为设计院是技术单位,谈商业模式有些铜臭味,但我依然认为需要认真思考,每个设计院的商业模式与其设计市场的客户需求是否匹配,是否可以通过更优的商业模式实现更好的商业价值和更好的客户体验。

组织与人力资源存在的问题

从组织和人力资源的角度看,外部的市场化竞争和内部的行政化管理越来越不匹配,组织的高效和组织的标准化难度越来越大。

显然,外部商业环境的市场化在不断提升,但很多大型设计院的内部管理依然行政化色彩严重,外部环境与内部管理越来越不匹配,这种内外部的矛盾逐步形成对发展的制约。有句话“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,内部人员往往觉得设计院的市场化程度已经很高,设计师能够根据个人业绩获取报酬,但实际上薪酬曲线的斜率往往不足,在设计院的高层,市场化程度更低,远不如互联网、高科技公司,这些企业它们甚至连顶层激励也是高度市场化的。

其次,设计院组织标准化的难度较大,资源配置的效率慢于客户需要的反应速度。很多设计院的组织结构很陈旧,有点像把“锤子”,不论做什么业务就用同一把“锤子”敲;转型工程总承包沿用旧有的组织结构,做全过程咨询沿用旧有的组织结构,做房屋建筑设计与做市政设计的组织也一样,这都是真实的案例。组织结构是调动、配置资源的重要工具,相当于汽车的底盘。显然,组织结构必须根据业务内容及其业务模式而调整,就像载重汽车和乘用车的用途不同,底盘也要不同。未来,随着大型设计院在区域、业务、价值链方面的不断延伸,又要保持高效运转,组织设计的难度会越来越大,这是设计企业未来实现更大发展、更好服务的巨大管理挑战。

在模式转型方面,全过程咨询、建筑师负责制和工程总承包是未来勘察设计行业业务模式的发展方向,即平行发包模式被改变。在模式变化的过程中,大家已经看到层出不穷的各种问题,包括法律、甲方、设计咨询单位在内的各方都存在诸多不适应。但如果这种趋势是必然的,我们就应该去解决这些问题,谁能先解决这些问题,谁就能赢得发展先机。所以我的建议是,如果您的企业真要朝新模式转型的话,赶早不赶晚,早期付出一定代价是应该、也是必需的;如果不转,就干脆认认真真把设计咨询做好。所有优秀企业的成功都可以归结为一个词“求真”,那就是思考真问题、寻找真方式、寻找真价值,设计院的发展和业务转型没有捷径,那就是设计院的组织能力必须与业务紧密结合,能力建设和内部改革不能假做、不能骗自己。