“十四五”的开局之年,上海筹划重大城市变革即五大新城建设,将嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇,从“郊区新城”变成“独立的综合性节点城市”。也就是说,上海将由1个城,变成“1+5”的6个城。毋庸置疑,这对于上海的城市发展来看,是个战略性、长远性和根本性的变化。

上海的城郊格局一直在变化之中,此次提出的新战略,无疑是未来10~20年上海全新的城市主旋律。那么这样的新城战略,会对上海的产业经济和城市生活带来怎样深刻的影响呢?

百年上海“新战略”,郊区一直是痛点

首先,上海这次提出以五大新城建设为发力点来优化空间格局,显然是对原来中心城郊区化引导的卫星城发展模式的一种纠正。

追溯过往近百年来,上海的“新城”规划一直在动态调整中。从最早在民国时期上海市政府组织制定《大上海都市计划》,就提出过建立卫星城的计划,但未能实施。新中国成立后,上海从消费城市变成了生产城市,确定市区按600万人规划,首先集中发展闵行卫星城镇。这是上海第一次明确提出以工业建设为中心来建设卫星城镇。

1958年1月,上海迎来了历史上最重大的一次扩容。国家将江苏省的宝山、嘉定、金山、南汇、川沙、奉贤、青浦、松江、崇明等多个县划归上海市。这使得上海的可规划面积扩大近10倍,超过了6000平方公里,为卫星城的规划和建设提供了最重要的土地资源。

在这样的基础上,上海分别于1959年、1986年,出台、修改了上海城市总体规划,提出构建中心城—卫星城—郊县小城镇的城市空间结构,进一步明确卫星城在上海城镇体系中的支撑地位。

2000年前后,上海郊县再次经历了新一轮行政区划调整。决定取消卫星城,首次提出了“郊区新城”的概念,并提出打造具有城市综合功能的中等规模城市以及功能完善、布局合理、设施先进、环境优良的现代化城市。当时提出要建设七大新城,但最终并未如期落地。

直到2017年,郊区新城的模式才进一步升级。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》提出上海建设全球城市的目标,明确将嘉定、松江、青浦、奉贤、南汇等新城培育成在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市,并举全市之力推动新城发展,全面承接全球城市核心功能。

上海长期以来有一个传统观念,叫“大城市、小郊区”,即郊区是为中心城区提供配套服务的空间。历数近年的上海已推出的多个郊区化战略,并不尽如人意,如2001年“一城九镇”、2004年“三城七镇”、2006年“1966城镇体系”,因这种郊区化发展模式,优质的生产要素、公共服务资源、就业、人口等仍高度集中在市区。“一城九镇”大多演变成了“睡城”,产城融合差,职住平衡低。

反思下来,这种以大城市为中心、人口郊区化疏散为主导的卫星城发展模式,就具有很多先天弊端。比如:郊区新城的城市功能严重不足,对高级劳动力吸引力很弱,自身造血能力差,公共服务提供能力低,难以形成产业集聚。于是,这一轮的新城战略,就是要从这几大痛点上进行根本改变。

空间布局模式的重大转型——从同心圆变成手掌式

相较于20年前的郊区新城概念,今天的上海五大新城则是都市圈的城市网络概念。这点是在国家推行都市圈化的历史背景下提出的。

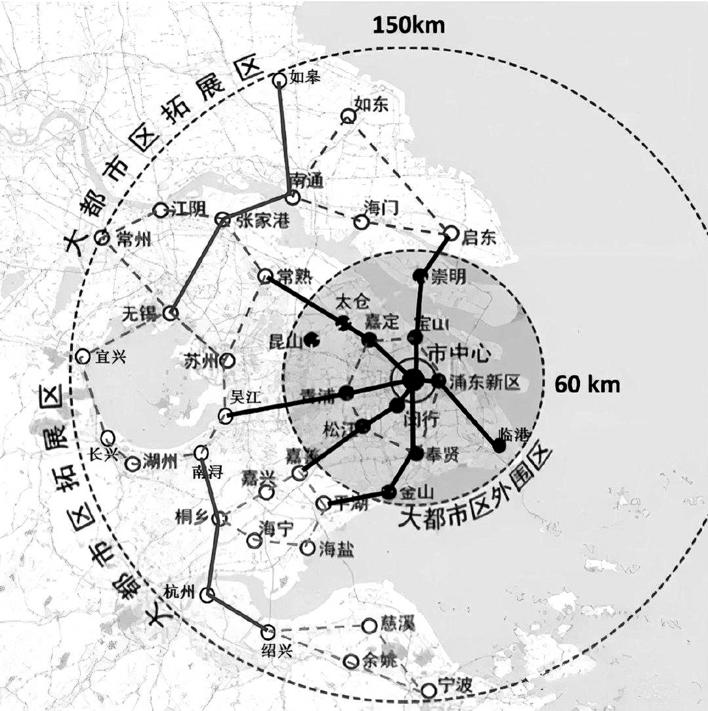

通常我们说中心城市发展往往是同心圆状模式,都市圈发展则是手掌式模式。上海的五大新城建设应该是以五个新城为节点而不是末端,都市圈形态要从同心圆转变为手掌式,沿环太湖、杭州湾形成发展轴。

那么,五大新城未来将如何发展?

五大新城未来人口数据分析,如何实现人口导入与扎根?

众所周知上海的人口主要集中在中心区,在中心区尤其是内环内形成了十分显著的聚集。反观国际大都市东京和伦敦则相对分布较均匀,并形成了绵延扩散的形式。

按照最新规划,至2035年,五大新城各集聚100万左右常住人口,而之前嘉定新城规划人口是70万,青浦新城是65万,奉贤新城是75万,南汇新城是65万。

其中,目前嘉定新城常住人口是40多万人,也就是说嘉定新城未来规划将有20万~30万常住人口的导入。同样,其他新城人口数都存在着不少缺口。那这个缺口该如何填补?

1.拆迁转移的阵地。就中心城区来说,目前上海仍然有很多的老旧房子,甚至没有厕所的弄堂,旧城区拆迁一直是上海建设的重点之一。之前中心城区的人并不认可这些地方,但随着新城战略的规划及具体行动建设,逐渐改变了他们对五大新城的固有思维。现在很多上海中心城区迁出的位置也正好是五大新城。

2.外来人口引入。上海2035年规划中人口红线是2500万,2018年年底已达到2400多万,正常情况下根本不用专门引进人口,甚至还想办法疏散人口到上海外,但政策却背道而驰。原因很简单,一是上海老龄化严重,年轻人的需求很大;二是房价太高,劝退了不少年轻人。

为了吸引年轻人,上海将增加商品住房用地供应,特别是在郊区轨道交通站点周边、五大新城加大供应力度。此外,去年上海还放宽了部分落户条件,例如,临港新片区部分核心人才、特殊人才可直接落户,双一流高校硕士可直接落户等等,上海也开启抢人大战。

市域铁路革命+15分钟生活圈,打造新城高品质生活

新城建设,交通先行。如果说过去30年中心城区的活力很大程度上得益于地铁大建设,那么未来要新城发力建设上海大都市圈同样需要郊铁大建设。简单来说,就是要有多条放射线把新城与主城、近沪城市连接起来,要有环线把五大新城连接起来。

除了交通,公共服务同样需要大力提升。

根据规划,未来五大新城将继续建设一批类似嘉定保利大剧院、奉贤九棵树艺术中心这样代表上海、辐射长三角的高能级公共服务设施。同时,按照优于中心城区的建设标准和品质要求,推进普惠性公共服务全覆盖,打造功能更加完备的“十五分钟社区生活圈”。

这里的公共服务我们也可以称为“微基建”,让老百姓不用大交通就可以解决80%的生活问题。不过,当老基建及微基建问题解决了之后,也还只能实现人口初步导入。要让流入人口扎根,关键还在于就业,即五大新城要有足够的产业,提供更多的就业机会。

“一城一名园”,五大新城各具产业特色

每个新城形成一批自己的特色发展产业,并且围绕着一些核心的大企业,形成辐射,带动其他中小企业和相关的制造业、服务业产业体系。目前来看,这些新城积累了一些自身的产业特色。

嘉定新城——汽车研发及制造。嘉定是上海西部集汽车贸易、研发、制造、物流、服务、文化等多功能于一体的综合性汽车产业基地。2019年,嘉定区汽车产业实现工业产值4073.9亿元,占全区规模以上工业总产值的71.3%,拥有从汽车人才培育、研发、制造、销售的完整链条和F1赛车场、汽车博物馆等汽车文化、旅游设施。

值得一提的是,嘉定作为首批国家产融合作试点城市(区),在建设嘉定新城的过程中早已积累了独立发展经验,也越来越像一个具有完整城市功能的城市。

青浦新城——西岑“华为+科技”产业研究。联动西岑华为科创中心、市西软件园,拓展数字经济前后向产业链和创新链,以现代物流、智能制造等为突破口,推进信息化与前沿制造业的融合,形成青浦新城产业创新标志特色。

其中,2019年华为青浦研发基地投资100个亿,将建设华为技术研发中心、员工宿舍公寓,预计能聘用3万名高级科研人才,并且容纳他们居住、生活、娱乐。无疑华为研究基地的落地,将极大的推动青浦信息产业的优化升级。

松江新城—G60科创走廊。松江区历来是上海制造业的主力,而贯穿松江全境的G60高速公路40公里的松江段两侧的产业园区贡献了松江区95%以上的工业产值。作为G60科技走廊的策源地,很多项目都在松江吹起了号角。比如,腾讯长三角人工智能超算中心及人工智能产业园区项目、海尔智谷项目、清华启迪二期项目等纷纷在此落户。松江通过自主打造G60科创走廊,不仅从“松江制造”走向“松江创造”,还将区位优势发挥得淋漓尽致,并加快产城融合,早已积蓄了独立发展动能。

奉贤新城—东方美谷。东方美谷美丽健康产业是奉贤当前的特色主导产业。经过多年的发展,奉贤“东方美谷”相继形成了东方美谷特色园、东方美谷“园中园”综合体等新的形态。

目前,首批打造的多个园中园已初步引进一些亩均税收超百万的企业。未来,奉贤深化与张江合作,促进东方美谷与张江药谷双谷联动发展,推动形成“张江研发、奉贤承接”的产业分工格局,让更多的生物医药科研成果在东方美谷园中园综合体中转化和产业化。

南汇新城—集成电路、人工智能等前沿产业。南汇新城即现在的临港,目前,临港新片区已集聚集成电路亿元以上规模企业40余家,涉及总投资超1500亿元。

其中,临港新片区“东方芯港”集成电路综合性产业基地、中微半导体设备产业化等14个重点项目均择址于此。预计到2025年,“东方芯港”产业规模将达到1000亿元。到2035年,将构建起高水平产业生态,成为具有全球影响力的集成电路综合性产业基地。

五个新城除了产业各具特色,分布也比较均衡,对中心城区人口和产业压力形成缓冲,有利于构建多中心城市的格局。而“一城一名园”品牌打造,将推动各新城产业升级,同时也带来更多的就业机会。