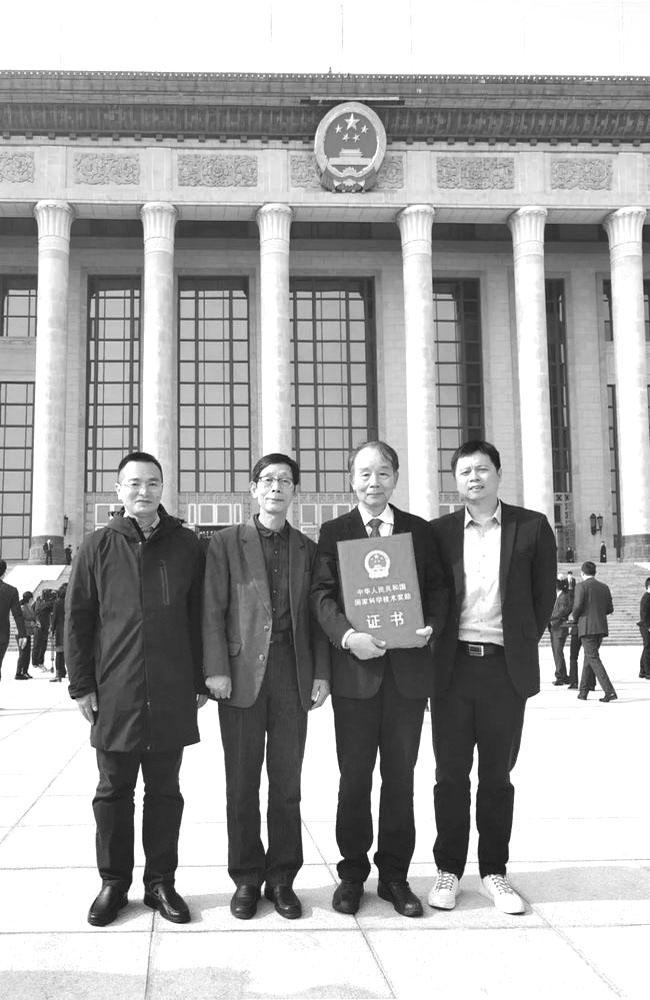

2020年度国家科学技术奖励大会上,南京东南大学作为第一完成单位的项目“中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用”获得国家科技进步奖一等奖,这是中国建筑学领域的第一项国家科技成果一等奖。

该获奖项目由中国工程院院士、东南大学建筑学院教授王建国和中国工程院院士、中国建筑设计研究院总建筑师崔愷领衔,东南大学、中国建筑设计研究院有限公司、中国城市规划设计研究院、故宫博物院、中国科学院遥感与数字地球研究所、中国建筑第八工程局有限公司、浙江大学七家单位共同完成。

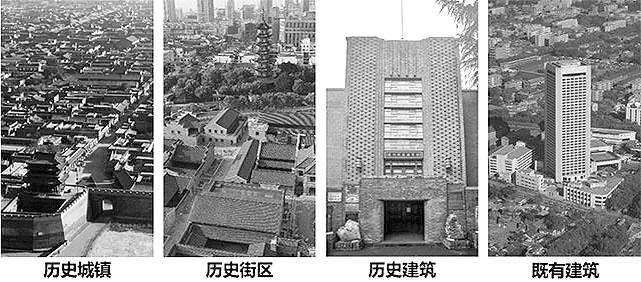

《中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用》项目组首次揭示了城镇建筑遗产多尺度保护的内在机理,建立了城镇建筑遗产整体保护的理论模型,突破了城镇建筑遗产多尺度保护的关键技术瓶颈,创建了新旧共生的历史城市与本土建筑设计方法。突出把握了中国城镇建筑遗产所具有的多尺度连续、本体复杂广泛和环境多样的特性,针对国内以往建筑遗产保护与城镇规划建设分离及常规的分区分类分级保护模式缺乏整体性和多尺度连续的关键科学问题,依托国家自然科学基金重点项目、国家杰青项目、十二五科技支撑计划项目等国家科研项目,经过持续合作探索攻关,取得以下创新成果:

首次揭示了城镇建筑遗产多尺度保护的内在机理

发现了历史城市、历史街区和建筑遗产保护具有多尺度连续和载体层级递归的整体推演特征和规律;阐释了中国历史城市和历史街区形态层叠型的建构机理和结构自生长现象;揭示了历史街区民居建筑联体共生结构原理和建筑遗产性能退化机理,奠定了快速城镇化进程中建筑遗产保护的研究基础。

建立了城镇建筑遗产整体保护的理论模型

运用多因子交互算法建立了历史城镇空间迭代模型,通过数字化推演仿真方法确定了城市天际线、视线廊道和街区高度、密度、强度控制的阈值范围;根据历史街区保护和发展要求,在上述阈值范围内确定科学控制指标,建立“街区-建筑”动态价值和结构性能评估模型,确定了街区内建筑遗产保护对象及分类指导的保护方式。

突破了城镇建筑遗产的多尺度保护的关键技术瓶颈

打通了历史城市、历史街区和建筑遗产之间的历史信息精准传递的壁垒;基于历史街区风貌和建筑遗产安全的双重约束,研发了建筑遗产木结构纤维复合材料加固和水环境原位修复技术,攻克了联体共生的民居建筑整体牢固性增强的技术难题。

创建了新旧共生的历史城市与本土建筑设计方法

建立了基于景观动态观览和互动模拟数字化技术的历史城市设计方法,提出了将本土历史文化和场地环境代码融入现代建筑语汇的本土建筑设计方法;创建了解决高密度历史街区消防和管线综合等问题的适应性市政设计方法,提升了城镇建筑遗产环境品质,引导了新旧共生、历史文化信息表达得体的中国建筑创作方向。

上述成果从理论、学理、方法、技术标准和工程实践上诠释了城镇建筑遗产多尺度保护的整体性、兼容性和传导性,并在31个省级行政区开展的300余项城镇建筑遗产相关多尺度保护的工程实践中得到应用,形成了一套整体系统、拥有自主知识产权的城镇建筑遗产多尺度保护理论和技术体系。

项目成果支撑了2项世界文化遗产的成功申报,并应用于北京等16个国家历史文化名城、43个世界文化遗产和全国重点文物保护单位、78个历史街区以及11个遗址保护建筑项目,实现了中国城镇建筑遗产保护的重大跨越,真正做到了“把论文写在祖国的大地上”。同时,项目成果还应用于缅甸妙乌古城等“一带一路”沿线遗产保护,取得了重大的社会、经济和环境效益,产生了深远的国内外影响。