□通讯员 郑传海

2021年,是中铁十一局集团涉及隧道施工的一、二、三、四、五5个综合工程公司在隧道机械化、信息化、智能化、数字化施工取得成效最明显的一年。不少员工议论,这得益于集团公司倡议的各公司科技创新和管理经验要走出项目部、走出本公司,在集团公司范围内共享。

正因为如此,中铁十一局隧道施工综合能力才迅速得到提升,隧道专业化品牌资产快速壮大,品牌效应快速转化为竞争力和生产力。

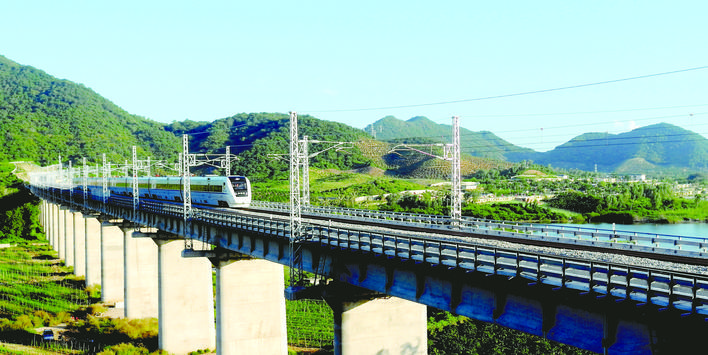

受隧道施工比较优势影响,这两年,我国相继先行开工建设的广汕高铁、安九高铁、黄黄高铁、西十高铁、沿江高铁、西成高铁、川藏铁路、荆荆高铁等标段工程,绝大多数被中铁十一局所囊括。

回顾中铁十一局集团内部科创优势和管理优势共享带来的喜悦,大家认识到,同行之间,只有手拉手紧些,再紧些,在一起向未来的征程中,才能更好地优势互补,携手并进,在市场竞争的征程中才能越走越稳,越走越远。

一起向未来,企业需要加强“跨界串门”

在全国省会城市和计划单列城市,武汉建筑产业链条算是最长、最健全的,历年来完成产值也排在其他省会城市和计划单列市的前列。从企业性质看,中央建筑企业、省属国有企业、市属国有企业和民营企业,群雄林立;从建设行业角度看,无论是勘测设计,还是钢构建材生产和建筑工程施工,以及建设工程管理,拥有其他市场无与伦比的厚实基础;从专业细分角度看,无论是工民建所涉及的高端楼房建设,还是基础设施建设涉及的城市地下空间、高速铁路、高速公路、轨道交通、港口码头、水利水电,基础设施建设所包含的桥梁建设、隧道施工和铺轨架桥,等等,不但拥有绝对的比较优势,而且在我国和“一带一路”沿线国家和地区重大基础建设中作出的贡献也是独树一帜的。

先看驻汉央企,绝大多数企业都有50年以上发展史,有的央企还是从战火中走来,在解放战争、抗美援朝等战争中立下了赫赫战功。像中铁大桥局、中交二航局、中建三局、中国一冶、葛洲坝集团、中铁十一局、中铁勘测设计四院、中铁武汉电气化局和中国铁建电气化局南方公司等央企,在长期的建设实践中,铸就了富有自身特色的企业文化,积累了丰富的管理经验,练就了顽强拼搏、勇争第一的优秀品格,在各自的主营业务范围内,成为饮誉海内外的行业佼佼者。

再看省属和市属建筑企业,尽管说成立的时间普遍没有央企那样早,风雨历程也没有央企那样多,但一家家企业都在市场竞争中,不甘落后,勇立潮头。像湖北交通投资集团、湖北联投集团、湖北铁路集团和武汉建工集团、武汉市政集团等企业,在参与省内外、海内外市场竞争中树立了良好的企业形象。特别是湖北交通投资集团、湖北联投集团和湖北铁路集团去年重组成立后,在服务湖北经济社会发展,“建成支点、走在前列、谱写新篇”上作出了不可磨灭的贡献。

最后,再看看武汉的民营建筑企业,虽然不像驻汉央企和部分省属、市属国有企业那样,在湖北以外的建筑市场叱咤风云,在武汉的建筑市场上,它们同样敢于与强者同台竞技,为武汉的城市建设和武汉“一天一个样”的变化,立下了汗马功劳。

值得注意的是,由于受行政隶属关系和企业间主业范围影响,央企与央企、央企与地方国有企业、央企与民营企业,地方国有企业与央企、民营企业与央企之间“跨界串门”,携手合作更多的是在集团范围的圈子内打转转和在湖北省建筑业协会与武汉建筑业协会的协调组织下,才进行“跨界交流”,像以产业为纽带,企业自主地走到一起,谈优势、谈合作、谈发展、谈未来,则是凤毛麟角。

从表面上看,央企、地方企业和民营企业之间“跨界串门”,如同同行之间串门走亲戚,增进交流,混得是脸熟,而联络的只是个感情。

往深处看,“跨界串门”恰恰就像改革开放后大举吸引外资、对外招商那样,真正寻求的目的有三:一方面通过对外招商,更好地借鉴优秀企业的管理经验和利用海外市场,洋为中用,借鉴外企长处,缩短国内企业在管理上的差距,弥补企业经营管理的短板和用好用足国内外两个市场,为实现更好更快地高质量发展服务;另一方面通过引进外来资金,弥补建设资金不足,为我所用,为推进国内经济建设更好更快地向前发展,满足人们对美好生活的向往服务。三是通过敞开大门,企业之间相互“串门”,相互交流,相互学习,相互借鉴,强强联合,强弱联合,优势互补,补好自身经营管理的短板,锻长自身治理企业能力的长板,做好稳链、补链、强链、延链、优链文章,增强不同属性企业的市场竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力和持续盈利能力。

除了充分利用武汉建筑业协会搭建的“国有建筑企业与民营建筑企业合作发展座谈会”平台,积极参与交流和合作,各家企业更应当主动地走出去,加强与兄弟企业联合,通过加强国有企业与民营企业的合作和上下游产业链之间的协作,充分发挥国有建筑企业市场、资信、资金、资质、技术、管理等优势,带动武汉地方企业和建筑业下游产业积极参与到国家重大基础设施建设和“一带一路”基础设施建设中来,推进武汉建筑业快速向新型建筑工业化和智能建造转型迈进,齐心协力唱响“武汉建造”品牌。

一起向未来,政策层面要多“撮合”

在武汉,除了“光-芯-屏-端-网”万亿元产业集群和汽车产业,另外就是建筑产业集群这个“大个头”。

相比“光-芯-屏-端-网”万亿元产业集群和早已形成完整产业链的汽车产业,虽然建筑企业的链条没有以上两个万亿元集群那么长,与武汉的百姓生活起居之间联系也不像“光-芯-屏-端-网”和汽车产业那样紧密。但有一点是需要肯定的,每家企业各有相对独立的市场竞争能力,无论什么性质的企业,也不论企业大小,都能独自闯市场求生存。从某种程度上讲,这种独自闯市场求生存的能力,反过来又影响了建筑企业发挥自身比较优势,走强强联合、强弱联合,结伴而行,携手发展。

随着市场竞争日趋激烈和以政府投资为主的项目工程逐渐退出建筑市场的大趋势,单纯以劳务投入为主的建筑企业和以施工队伍+常规工程机械的企业,单枪匹马闯市场,已经很难在市场上立足了。如何利用驻汉央企在港口码头、深海、江河建桥优势,在繁华的城市闹市建设高端房建的优势,在崇山峻岭穿山凿路和江河湖底高楼下面修建地铁的优势,以及央企在工程勘测设计、工程建设、运营维护、在海外市场形成了滚动发展的生态环境和拥有丰富的管理经验等优势,以及湖北联投、湖北交投和湖北铁路集团融资与建设等优势,一起携手走向未来,则是很多企业迫切需要突破的。

虽然说优势互补,强强联合、强弱联合属于企业行为,更多地依靠市场杠杆和市场规律的无形之手,引导企业自主选择。而发挥政府有形之手的作用,又是其他任何形式和手段都无法替代的。

如同推进“光-芯-屏-端-网”万亿元产业集群、汽车产业发展和湖北省推动省属国资国企改革重组整合一样,系统梳理在汉中央建筑企业、市属建筑企业和民营建筑企业的产业定位和发展态势,把促进武汉建筑产业发展,纳入全市经济高质量发展的大盘,同样是一项战略之举。

用好政府有形之手,需要从健全政策调控机制,建立分析调度机制,明确协调服务路径,严格监督考核责任,提供“店小二”式的服务抓起。通过发挥政府在政策导航、协调服务、监督考核和当好“店小二”的特殊作用,引导企业跳出局部圈子和眼前利益,摆脱缠身事务和企业身份界限,以做大做强做优产业为基准,突破重重缠绕和羁绊,以发展为本,以产业为绳,以企业为珠,以优势为魂,按照企业资质定位,主业分工,链珠成串,优势互补,强强联合,强弱联合,有机融合,谋定而动,谋定快动,把比较优势和品牌优势转化为资产优势、竞争优势和发展优势,加快武汉建筑行业企业做大做强做优步伐,提升武汉建筑企业的整体实力和核心竞争力,推动武汉的建筑企业立身于武汉,抓住我国基础设施建设适度超前的新机遇和世界各国共同期盼快速发展所作出的选择的大趋势,面向全国和一带一路沿线国家、全球其他地区与国家,进一步壮大施工规模和竞争实力,推动武汉的建筑产业高质量发展,为“建成支点、走在前列、谱写新篇”贡献力量。

一起向未来,“娘家人”要多操一些心

企业之间携手并进,一起向未来,是一件利在企业,功在长远的好事。企业之间要真正走到一起,真心实意地一起向未来,“和得来”是关键。

要“和得来”,知己知彼是前提。只有知己知彼,才能你情我愿地想到一起、坐到一起、干到一起。

对于协会而言,既是企业的“娘家”,又是促进企业相互联系的“红娘”和“纽带”。建筑行业是个覆盖不同主业、不同所有制和不同管辖范围、跨越行业产业、产业链条很长的实体性组织。除了建筑行业协会,没有其他组织和行业协会对包括不同所有制、不同行业管辖范围内建筑企业的“性格”和“脾气”再熟悉不过了。要撮合这些建筑企业面和、意和地走到一起,只有建筑业协会。

在撮合企业相识、相知,同台献艺,相互学习、锻长长板、做优品牌,提升企业在社会上的美誉度,增进政府和社会对企业的理解等方面,武汉市建筑业协会从2014年以来进行了多方面探索,走出了一条具有武汉建筑业协会特色的品质经营之路,比喻组织在汉建筑企业参与武汉地铁建设和驻汉企业参与中三角(武汉、长沙、南昌)省会基础设施建设和驻汉企业参与海外工程建设的企业,开展被称之为武汉的“奥斯卡奖”(即“双十佳”)评选;组织从全国各地来汉参与建筑工程施工的企业,开展“江城十大魅力工地、十大智慧工地”评选和BIM技术应用大赛等,不仅不同主业、不同所有制和不同管辖范围的企业参赛踊跃,人气爆棚,而且在业内外产生了强烈反响,得到了武汉市总工会、湖北省总工会的大力支持,对前3名个人和企业(项目部)分别授予省(市)五一劳动奖章和工人先锋号。参加活动的企业更是十分重视武汉建筑业协会组织开展的这些活动,要求和力挺项目部要站在企业发展的角度集中精力全力参赛,其他省市建筑业协会更是纷纷前来武汉学习取经。

在撮合国有建筑企业与民营建筑企业联合,一起向未来的进程中,武汉建筑业协会同样进行了有益的探索。从2020年8月26日在湖北省工业建筑集团公司,组织召开第一次国有建筑企业与民营建筑企业合作发展座谈会开始,武汉民营企业与国有企业进行合作的尝试,在社会上同样引起了强烈反响。在2021年12月28日召开的第二次座谈会上,除了18家民营企业踊跃参加,湖北省建筑事业发展中心副主任江益东和武汉市城乡建设局建管处处长李核也挤出时间参加会议。到去年12月,已经有47家企业签订了合作意向书。有66家民营企业跻身2020年度武汉市最具成长性民营建筑企业榜单。

建立央企与地方国有企业、国有企业与民营企业合作机制,加强上下游产业链协作,带动湖北地方企业和建筑业下游产业更加广泛参与国家“两新一重”和“一带一路”基础设施建设,引导武汉建筑企业紧密联合,携手并进,一起向未来,既是一项系统工程,又是一项长期的任务。要推进不同所有制、不同主业和不同管辖范围的建筑企业在相识、相知的基础上,在主业相近,便于融合的前提下加强合作,需要以细分的产业为媒介,以做优品牌为抓手,以共享共赢为目的,携起手来,肩并肩地向前走。

以中国铁建第四勘测设计院、中铁大桥设计院、中交第二公路设计院、中南建筑设计院、中交第二航务工程勘察设计院,以及中冶南方公司和中铁十一局勘测设计院等主要勘测设计企业为矩阵的勘测设计企业,勘测设计业务涵盖了基础设施建设勘测设计的方方面面,在基础设施勘测设计市场拥有绝对优势,撑起了“武汉设计之都”的金字招牌;以中建三局集团、地方国有企业湖北建工(现重组为湖北联投集团)为主力,武汉建工和民营建筑企业新洲七建、新洲八建等企业构成的高端房建领域建设矩阵,撑起了中国高端房建领域的王牌品牌;以中铁十一局集团、中建三局集团和武汉建工集团、武汉市政集团等企业为矩阵,成为享誉全国的轨道交通和城市地下空间建设的主力军;以中铁武汉电气化局集团、中国铁建电气化局南方公司和中铁十一局电务公司为矩阵的电气化施工领军团队,成为我国铁路“四电”工程和智慧城市建设的“硬核”支撑;以中铁十一局、中交二航局、中国一冶、中建三局、葛洲坝集团、中国铁建第四勘测设计院、中交二航务工程勘察设计院、中交第二公路设计院和湖北交投、湖北联投为矩阵,成为国内外高速铁路、高速公路、港口码头建设的台柱子。一起向未来,就是要针对不同企业的产业分工和品牌优势,按照主业相近和意愿合作的要求,把主辅企业组织在一起,充分发挥各自的比较优势和品牌资产在市场竞争中的赋能效应、裂变效应和品牌变现能力。

一起向未来,携手向前走,主体是企业,红娘是协会。瞄准的是市场,经营的是品牌,遵守的是制度,共建的是互信,抵御的是风险,共享的是红利。以要素、品牌、资产、产业契合和链条衔接为牵引,促进企业之间保持紧密联系,构筑战略互信,抓住战略机遇,加强战略合作,发挥比较优势,积极面向国内国际广阔的市场蓝海,携手参与市场竞争,联合抵御市场风浪,实现协同发展。

一起向未来,按经济规律办事最重要

随着国家投资体制改革不断向纵深推进,过去那种由政府投资,企业投标承建的单一投资模式,已经被目前在国内普遍推行的政府与企业联合投资的PPP模式所代替。所谓PPP模式,主要包括国际通行的设计采购施工总承包,简称EPC;交钥匙工程,企业既承包工程项目建设任务,又提供建设项目前期工作和运营准备工作期间必需的综合服务,简称Turnkey;企业负责融资建造、拥有、运营,简称BOO;企业负责设计、建设,完工后进行特许经营,期满后,转交给政府,简称DBOT;运营与维护工程,企业之间合作,在特定的时间内,运营公有资产,合作企业保留资产所有权,简称O&M)等。

从投资体制改革后发生的变化可以看出,建筑企业一起向未来,既是大势所趋,又是历史必然。武汉建筑业协会提出的“武汉建筑业一起向未来”顺应了市场规律,可谓恰逢其时。在政府给予必要的政策支撑,协会使劲撮合的同时,企业必须引起高度重视。

要把不同主业、不同所有制、不同管辖范围的建筑企业引导到一起,面向未来,人心向背,抗击风险,协同发力,做大蛋糕,按照经济规律办事是唯一选择。

一是从税费方面要给予优惠和减免,鼓励马车多驮人。携手合作闯市场,以强带弱和弱弱组团,强弱之间、优势不同,必然会在施工效率和经济效益上出现差异。财政税收部门优惠税费,就是要借助税收杠杆,鼓励优势占主导地位的企业,以强带弱,组团出海。以税费优惠的方式,鼓励优势占主导地位的企业通过以强带弱,化解相对弱势的企业在参与市场竞争中面临的困难,共享发展机遇和红利。

二是跳出协会会员企业局限,更大范围动员融资型企业和拥有融资优势的企业,参与到一起向未来的发展战略中来。随着投融资体制改革,在建筑市场唱主角的企业,渐渐地转向以投融资型建筑企业和拥有融资优势的综合施工企业为主。只有采取多种措施,吸纳这些企业积极参与其中,在一起向未来的市场竞争中,才能渐行渐稳,渐行渐远。

三是大力倡导和表彰舍得精神。一起向未来的过程,其实是企业之间舍与得的反映。相对优势一方企业在与兄弟企业携手合作,经营市场的时候,在一定时期内,产值利润率必然会有所影响,而“借船出海”,合力出击的企业相对获得的受益比平时高一些,都在情理之中。无论是协会还是政府,都要大张旗鼓地表彰拥有相对优势的企业在携手相对弱势的企业,并肩闯市场时作出的牺牲。引导相对弱势的企业加强学习和心怀感恩,在企业管理上,紧紧围绕“一条线”去转,在文化建设上,相互之间要像“一家人”那样谦和,在维护企业形象和信誉上,要像拔河比赛那样形成“一条心”,瞄准一起向未来的新征程,发挥龙头企业“卫星效应”,集聚发展要素,壮大优势产业规模,加快发展步伐,加快构建特色鲜明、具有较强竞争力的现代建筑产业体系,共同经营好“武汉建筑企业”这个金字招牌。