1.全生命周期碳中和

为保证结构设计耐久性,本项目多采用高耐久性材料,同时采用装配化的材料,保证结构耐久性的同时延长建筑商业寿命。

项目的整体平面布局与周边景观呼应,用完整统一的建筑语言生动演绎了绿色生态在空间环境营造中的重要作用。同时,在国家双碳目标下,将在与该建筑相配套的4.7公顷的公园内安装传感器,研究绿植对二氧化碳的吸收量,实现全生命周期的碳中和,也是对实现国家双碳目标的积极响应。

2.建筑运营净零能耗

项目空调冷热源采用地源热泵空调系统,冷负额为687.2千瓦,热负额514.7千瓦。其原理是夏季通过热泵将建筑物里的热量转移到地下,对建筑物进行降温,同时存储热量,以备冬用;冬季通过热泵将大地中低品位的热能提高品位,对建筑物供暖,同时储存冷量,以备夏用。

针对上海地区夏长冬短的特性,长期使用地源热泵会导致土壤热堆积,使热泵效率变低的弊端,项目通过大数据计算得出全年空调放热总量和吸热总量以及两者间的差值,通过光伏幕墙,为冷却塔供能,在夏季运行时,开启冷却塔释放一部分热量,从而减少夏季运行期间向土壤释放的热量,使换热器周围的土壤达到全年的热平衡。同时项目部在地源热泵施工前,对146口地源热泵井布置进行深化设计,在不影响结构的前提下将110口井分布在基坑内,与围护施工同步搭接进行,节约用地2969平方米。

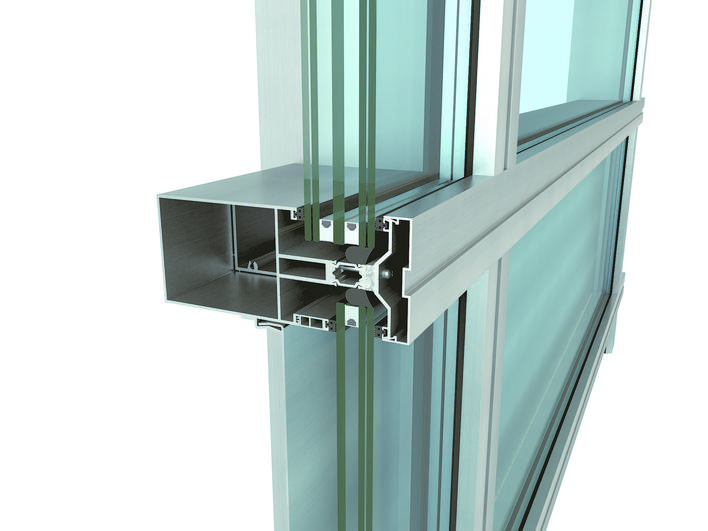

建筑外立面由高效的预制光伏板与透明的太阳能薄膜技术融合,采用三层中空玻璃的被动式节能兼容单元。在精确计算下,每一个单元形状和方向都能最大限度地利用太阳能、减少眩光,并将自然光引入建筑内部。

利用建筑外表进行光伏发电,并根据太阳辐射角为每个光伏玻璃定制专属倾斜度以提高发电效率。常规建筑用电负荷每年在80~120瓦/平方米,而本项目仅在30瓦/平方米左右,可以完全实现自给自足。本项目光伏总装机容量为492.63千瓦,首年发电量预估为480465度,年平均发电量约为43.4万度,相当于年均减少二氧化碳排放量约182.5吨二氧化碳当量,节约标煤139.05吨。

未来,将有大量的光伏板安装在与之相配套的李子公园内,在建筑物屋顶、停车场上方都设置光伏发电板,除满足园内建筑的日常运营外,余量还可以供给园内路灯、智慧合杆、智能化设施等其他设施的用电,实现了发电量和用电量的“自给自足”。同时按照空调尖峰负荷10%设置储能系统,将多余的发电量并入市政电网。

3.建筑运营极致节水

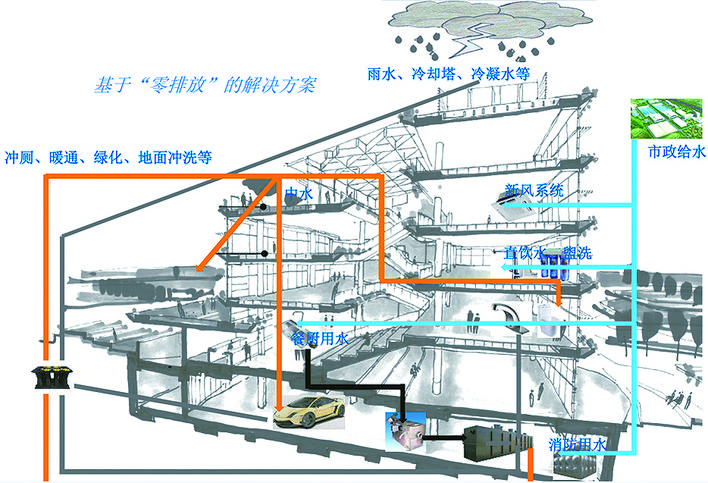

项目除饮用水和皮肤接触用水外,其它用水全部采用循环水,室外雨水全部收集回用,同时生态净化周围河水,提高周围水域生态活性。建筑内设置中水回收系统,采用“原水就地预处理单元+生化处理系统+深度处理系统”工艺,在技术、工艺、设备、材料的制定和选用上,以满足水质为基本要求,通过技术经济指标合理,考虑前瞻性、代表性和示范性,以“水循环”的概念达到“零排放”的目标,将其打造成绿色建筑中水系统的优秀典型。

4.高效室内空气品质

本项目设置可开启外窗和可开启幕墙,幕墙开启比例达到10%以上。室内空气气流组织良好,过渡季典型工况下,主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/小时的面积比例达到98.96%。春季及秋季,屋顶6台新风机变频调节风量,充分利用室外新风能量,削减过渡季室内的空调开启需求,降低空调能耗。中庭位于建筑中部南北楼交界处,自下而上贯穿整栋建筑,是整栋建筑的“绿肺”。中庭通高5层,利用热压差使空气形成流动,带动各个空间形成良好的通风效果,提高使用者的舒适度。

地上室内主要功能空间设置PM10、PM2.5、二氧化碳、一氧化碳、甲醛浓度的空气质量监测点,地下车库按照防火分区设置一氧化碳传感器。确保二氧化碳浓度不大于600ppm,PM2.5浓度小于12微克/立方米,室内PM2.5年均浓度不高于10微克/立方米,且室内PM10年均浓度不高于20微克/立方米。

5.建筑垃圾减量化运营

项目采用工业化的生产方式,通过标准化设计、工厂化加工和装配化施工,达到生产过程中不产生废弃物。如在基坑维护设计采用PC工法组合钢管桩的装配式组合围护,是一个整体式、可回收的全钢式围护结构。钢管桩直径915毫米,壁厚14毫米,长26米,钢板桩18米,通过工厂埋弧焊接的U型锁扣连接。施工过程无泥浆排放、无大噪声,且施工速度快、抗渗性好、可全回收并重复利用。该技术相较传统的围护体系,节约施工成本30%,缩短总体工期三分之一,减少建筑垃圾90%左右。今后的建筑在运营中,也将通过高效运营最大限度降低垃圾量。