编者按:日前,主持完成以北京“双奥”主场馆为代表的多项国家重大工程设计项目的建筑师李兴钢获颁第十届梁思成建筑奖,其长期从事大型复杂建筑设计研究与实践,创立了以“胜景几何”理论和“工程建筑学”方法为核心的建筑与环境交互设计建造理论、方法和技术体系。近日,李兴钢受邀在同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司作《建筑与自然的交互,技术与诗意的链接》学术报告,分享其对设计创作的理解与思考。

“建筑显著特征之所以形成,有两因素:有属于实物结构技术上之取法及发展者,有缘于环境思想之趋向者……”在梁思成的建筑观里,李兴钢找到了两个关键词——“环境”与“技术”。在他的创作体系中,建筑与自然的交互是一种理念和目标,技术与诗意的链接是方法和路径,两者之间是相辅相成的有机整体,要实现的目标是再造人工与自然相融共生的人居胜景。

建筑在多样“自然”环境下的不同表达

李兴钢认为,在不同文化语境中,人工与自然的关系是截然不同的。以代表一个时代最高规格的建筑帝王陵寝为例,埃及的金字塔是以一种巨大的体量精密的几何来支撑的,属于人工的自成,体现了人工独立于自然的关系;而清东陵墓群是紧紧地依存于山川环境形势共生的,这样的一种营造叫作人工与自然的互成。

“建筑与自然的交互是中国传统空间营造哲学的核心,但是我们建筑师在实践工作里,所面对的当代现实中的‘自然’是多种多样的,建筑需要用不同形式跟不同的‘自然’进行交互。它们可能是原生的‘自然’,也可能是人工的‘自然’;可能是非常丰饶的‘自然’,也可能是很空白的‘自然’;可能是很厚重的‘自然’,也可能是乏味的‘自然’……”李兴钢用4对项目案例来说明,如何实现从当代现实中的多样“自然”,到与多样“自然”交互形成的多样“胜景”。

1.丰饶自然——折顶拟山,留树做庭,因借经营VS空白自然——结构形成聚落,功能启发空间,自成秩序,填补空白。

安徽绩溪博物馆场地山水环绕,古镇簇拥,树木林立,形成了一种人文和自然交汇的丰饶的自然。设计采取与自然交互的策略,折顶拟山、留树做庭,保留用地内的树木,围绕这些树木形成多个庭院和天井,自然地把建筑空间分成多个功能分区;同时结合水系设计,引入一条跟室内观展流线并行的室外观游路径和水系,串联起不同氛围的庭院,行游终点俯瞰建筑屋顶、庭院、树木及远山,最终达到整个体验的高潮。

天津大学新校区综合体育馆是一个平地而起、全新规划的“空白自然”。在这样的空白资料里,设计通过一系列筒拱、直纹曲面、锥形曲面的混凝土结构单元形成聚落,把建筑变成了聚落群形态。不同的屋顶形式适应了不同功能的室内空间,满足了不同运动类型的不同尺度要求,巧妙解决了内部空间的自然通风、自然采光等环调问题。

2.文脉自然——隐于山体草原,显于遗址文脉,以空间串联时间VS废墟自然——上阁下仓,新旧相生,将遗存作为记忆载体。

元上都遗址博物馆场地与内蒙古锡林郭勒苍茫的草原共同构成了“文脉自然”,设计借用场地既有废弃矿坑,将大部分建筑体量掩藏于山体中,利用另一个圆形矿坑形成下沉庭院,并灵活组织服务与被服务流线,建筑表面仅半露的一小段红色体量遥指都城遗址,与广袤的草原形成对话关系。

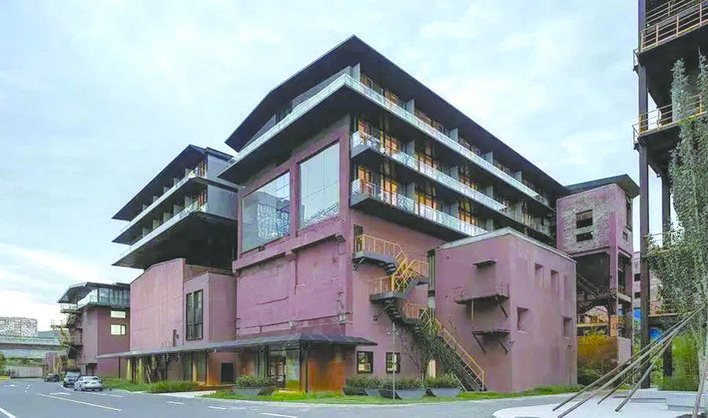

首钢工舍原本废弃的返焦返矿仓、高炉空压机站、运转站等与整个首钢园区共同构成了“废墟自然”。通过新旧叠合、上阁下仓的设计策略,封闭的仓与开放的阁分别应对着公共服务和客房空间,暴露在大堂空间和全日餐厅中的工业特色构件强化了废墟氛围,把工业艺术作为时间和记忆的载体,并以此实现新旧的交融和共生。

3.历史自然——分形加密,重建规制,宅园合一,横向营造聚落VS乏味自然——悬挑亭台加工乏味城市景观,错层园墅纵向延伸加密。

大院胡同28号院改造前,厚重悠久的宅院形制与日趋失序的胡同杂院现状共同构成了“历史自然”。设计通过分型加密、宅园合一的策略,沿用传统北京城复合结构,将大杂院转变为单元化小合院群,“宅园”回应了传统理想居住模式,并连同公共单元,构成微缩社区。登上亭楼平台,可见坡顶、古树、鸽群、城市与夕阳共同构成的深远胜景。

唐山“第三空间”的设计源于唐山大地震后快速建造的平行城市所构成的均质化、人工化的“乏味自然”。设计师完全基于日照计算得出的斜向布局打破了千篇一律的城市肌理,76套垂直叠摞的立体宅院形成了一个向高空延伸的城市聚落,形态、朝向各异的亭台小屋将乏味的城市景象框取、加工成颇具诗意的一幅幅“胜景”。

4.人工影响的原生自然——既有建筑改封闭为开放,与原生山林对话VS山水介入的人工自然——沿用既有公馆原型,筑房拟山,呼应远山近水。

崇台——东奥太子城展馆改造前,既有建筑与连绵的群山构成了“人工影响的原生自然”。

设计增设连续水平观景空间,将封闭的既有建筑改造成与山景对话的景观建筑,观景空间与展示空间新旧叠合,形成水平与垂直、轻与重、开放与内向的对比。在连续的市民公共空间中,通过层叠洞口对自然景色进行立体的框取和加工。

安仁大匠之门文化中心场地紧邻的古镇和老宅,近处的水体和远处的西岭雪山构成了“山水介入的人工自然”。设计参照古镇特有的公馆原型,设置一组逐渐升高的坡屋顶群。坡顶内部的混凝土片拱结构墙与木屋架结合,形成既有当代性又有当地性的建构表达。屋顶上的连续公共栈道、廊亭等,源于人工,又与远山近水对话。

技术与诗意可由对立向统一转化

技术和诗意通常看来是非常矛盾的,而且是背道而驰的,主要体现为“技术的可度量VS诗意的不可度量”“技术指向未来VS诗意源于传统”“技术以人为本VS诗意天人合一”。“我们从艺术和工程的一些案例中获得启发,认为技术和诗意是有可能突破这些矛盾而达到互通的。”李兴钢以艺术家埃利亚松的《气象计划》艺术装置对光环境精确计算模拟营造出的浪漫体验、河南卫视用5G和VR技术打造的《唐宫夜宴》,以及“天眼”工程500米口径射电望远镜与贵州喀斯特地貌和谐共生的案例,分析了技术与诗意链接的三个模式——可度量与不可度量的相互转化,传统、当下和未来的有机结合,从以人为本到天人合一。

在北京2022年冬奥会延庆赛区规划与场馆设计实践中,不仅有地形复杂、气候严苛、生态脆弱带来的工程技术挑战,还要面对多种需求,比如雪上的体育运动跟大众游赏的复合体验需求、村落遗址保护与文化延续的需求、场馆与山林诗意对话的需求等。“整个赛区的规划设计是天然的有一种技术与诗意进行补充和链接的需求,所以我们在不同的场馆里,既通过技术的研发来解决技术上的挑战,同时又通过对技术和诗意矛盾的突破,来实现各种人文需求。”

在这个项目里,他实现了三种技术和诗意的链接:雪车雪橇中心用地形气候保护系统、数字化设计建造技术来实现专项运动跟山水行游的多重体验,实现技术的可度量和诗意的不可度量的转化;延庆冬奥村是用山地村落布局、遗址保护再利用技术实现新建建筑与传统遗存的相融共生,实现技术的指向未来和诗意的源于传统的链接;高山滑雪中心是以顺形势、弱接入、可逆式、装配化技术实现大型雪上体育场馆与自然山林的互成诗意,实现技术的以人为本和诗意的天人合一的转化。

构想“双碳”未来——延庆奥园2062

李兴钢对于延庆冬奥场馆40年后转向“双碳”园区的设想中,提出以“双碳八景”的形式,寻获未来技术与诗意体验的互通之道。他设想通过一系列可以预见的未来技术,把现在的延庆奥运场地场馆和设施改造提升成风水发电系统(国家高山滑雪中心改造)、面谷科学家村(延庆冬奥村改造)、蛇形生态体育公园(国家雪车雪橇中心改造)、热湖和电湖(引水造雪塘坝改造)、飞行汽车交运物流网络(缆车索道系统改造)、智能停机蓄电仓(延庆山地新闻中心改造)以及犇牧场和畾农场(集中停车场改造)等,构建一个高效高能的诗意栖居之地。

“双碳八景”同样呼应了诗意与技术链接的三种模式。模式一重在链接技术可度量和诗意不可度量的特征。通过对环境要素(风力和风速、坡度和径流、高程和比热等)的计算和模拟,创新新型复合型发电系统和柔储系统,工程与艺术一体化,以可度量技术实现不可度量之诗意胜景。模式二重在消除技术指向未来和诗意源于传统的差异。通过对于未来生活空间和出行方式的合理想象,设计新型综合性设施和灵活高效的交通设施,新构与遗存相生,以未来技术耦合传统文化中的智慧体察和诗意体验。模式三重在融合技术以人为本和诗意天人合一的本质。将单纯满足人类居住、休闲需求的场地、建筑和空间,改造成人与动植物及山林环境和谐相处的立体化设施,建立与山林共生,创建天人合一的“景”与“境”。(陈雯 整理)