近日,国际建筑师协会(UIA)大奖揭晓,其中2023奥古斯特·佩雷建筑技术奖授予同济大学建筑与城市规划学院袁烽教授(全球唯一获奖者),以表彰他“持续推动数字化设计、3D打印以及机器人建造技术研发,并积极将地方材料与社区营造融合,拓展了以人为本的建筑技术边界”。袁烽成为获此奖项的首位中国学者。从事机器人建造研究的15年里,袁烽致力把机器人引入中国的建筑学科,完成了机器人设计建造房子的突破。

从追随到引领

中国数字建造走上国际前列

UIA奖每三年颁发一次,以表彰具有国际影响力的建筑成就。该奖包括五个奖项类别,分别是城市规划与设计奖、建筑技术奖、建筑写作奖、可持续和人居环境奖、为贫困人口服务的实用建筑奖。奥古斯特·佩雷建筑技术奖设立于1961年,比1979年的普利兹克奖还早了18年,是建筑设计领域的最高奖项之一,袁烽也是这个奖项设立62年以来,第一次得奖的中国人。

“确实前面有20多次的颁奖当中,没有中国人的身影,中国人在文化层面有很多的贡献,但是对于技术层面一直是回避的,或者说,我们一直是在应用的状态。”袁烽说。

从技术上的学习、追随,到如今的自主研发与引领,中国在数字建造时代,已经走上国际前列。袁烽说:“10余年前,全球不超过10个团队在推动这件事情。”世界建筑机器人协会主席Johannes Braumann在2016年悉尼世界建筑机器人大会上提出了全球三个建筑机器人研究热点机构:瑞士苏黎世联邦理工学院、美国密歇根大学和中国同济大学。同济大学,更具体来说,就是袁烽和他带领的团队。

袁烽长期专注后人文主义视野的人机协作,将智能设计与数字建造融合。通过绿色性能化建构思想,持续探索当代建筑的理论与实践。2022年完成的成都瑞雪展示中心,智能建造率达到90%,是中国目前建造率最高的建筑之一。他出版中英文著作18本;2011年创立全球数字未来学会,以及计算性设计与机器人建造国际会议,并担任《建筑智能》主编,让同济大学逐步成为建筑智能设计与机器人建造的全球重要理论、科研以及实践的策源地。

从事务所改造到成都瑞雪展示中心

15年聚焦数字化建造

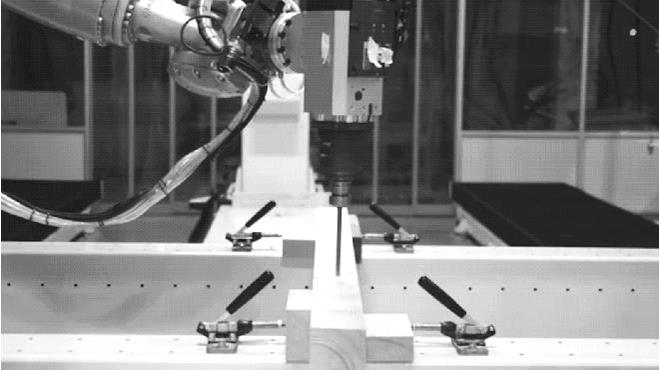

相比于传统的设计与建造,建筑师将自己空间想象力与计算设计相融合,再由机器建造工厂把所需的建筑部件加工好,运到现场进行点对点拼装。相比于传统的设计和建造,这样的方式精准、高效,可以最大限度减少资源浪费,减少对人力资源的依赖。

瑞雪展示中心位于成都新津区的天府农博园内,包含展览展示、剧场、办公3大功能,共有4个空间。除了地面部分是混凝土浇筑,成都瑞雪展示中心所有的建造,从木结构的安装,到屋面的表皮材料,全部都实现了数字化建造。

整个屋面,是用可回收材料的改性塑料3D打印而成,屋面面积近2200平方米,由4150块打印板构成,全部在工厂根据设计精准定制,没有完全相同的两块。墙和屋顶泾渭分明的概念也被取消,瑞雪的屋顶也是墙,在将近9米的高低落差,起伏间高挑处为屋顶,倾斜为墙,自然分隔出建筑内外,也由此形成了展馆4个主要的室内空间。空间里抬眼能看到裸露的木结构,通过一个个小的、短的木头相互承接,最终通过木构构件的彼此相接,形成一个受力稳固的屋面结构。看似未来、先锋的建筑型态,背后是高精尖的数字建造技术。

在袁烽看来,建筑师不应该丢掉属于自己的文化传统、文化自信,同时也要面对这个时代的技术。“数字化是手段,尊重材料、尊重每一个螺丝,把它们的美学表达出来,这点上我觉得是我们坚持在做的。有文化基因上的传承,用一种全新的技术来展示,它会发展出一种新文化。”

借助新的建造技术,传承传统文化,创造不一样空间,从2009年袁烽为自己的事务所改造就有迹可循。

15年前,袁烽将自己的事务所选址在一处偏僻的工业园里,庭院深处有一道灰色的砖墙,那是袁烽标志性的“绸墙”。灰色、硬邦邦的砖,通过每块砖头的不同方向旋转、错动,组合起来,形成了像水纹流过的动态效果,柔美如丝绸。在2009年这面墙诞生的时候,它所表现出来的美学,震惊了很多人。这是袁烽设计的起点,早期的数字化建造,回忆这段墙,“当时只有数字化的美学,还没有机械臂来帮我落实这个项目,我做好设计后,又想办法设计了卡尺,通过人工的砌筑,完成了这个初代版的数字化墙。”袁烽说。

这个局面在6年后被彻底扭转,2015年,上海西岸的池舍,在这个小型美术馆,袁烽和他的设计团队,第一次实现了机械臂现场砌砖,放眼当时的全世界,是开天辟地的第一次。“池舍虽小,但是它进入了建筑史。”

机器人能砌砖以后,下一步是加工木结构,2017年,袁烽在成都崇州市一个村落,完成一个综合性的社区中心竹里,他用中国传统民居的木构,将两栋民宅连通,造了一栋形状像是莫比斯环的建筑。

2018年年底,在成都安仁镇,袁烽还完成了一个综合性的驿站——水西东,他在这个项目里实现了三种机器人建造技术的融合:砖砌、木构和3D打印。

2019年乌镇互联网大会,袁烽用6个半月的时间,建造了一个35000平方米的无柱的、超大展示空间:乌镇互联网之光博览中心,这个项目,后来获评美国建筑师协会国际设计建筑荣誉奖,当年全球仅有2个项目获评。

2022年的瑞雪,机器人智能建造率已经实现了全国领先。袁烽自主研发的机器人已经能处理15种建筑材料工艺。

袁烽眼中的数字建造:“多快好省”

回顾这15年的探索与所见,袁烽用“多快好省”总结他眼中的数字建造:“多,中国城市化之前的问题是少,千城一面,多指的是多样性,更多元的审美和可能性;快和好,以往的建造依赖于人工,相比之下,建造效果很难保证,机器人可以24小时精准作业,又快又好;省,精准的设计,甚至通过用高性能的设计、结构的优化,实现用最少的结构,来撑一个更重的结构,可以减少材料的浪费。”

“未来的5~10年,劳动力成本越来越高,人口的增长也在放缓,不管我们想不想,都会面临着由于劳动力急剧转型所发生的一种改变。未来,可能原来一个工地上几千号人,会变成无人化工地、少人化工的精准化建造。” (游威玲)