9月16日,今年第13号台风“贝碧嘉”以强台风级登陆上海浦东临港新城沿海,成为1949年以来登陆上海的最强台风。强风天气下,超高层建筑的稳定性备受大家关注。据报道,在台风“贝碧嘉”来袭期间,安装在国内第一高楼上海中心大厦125层的千吨阻尼器——“上海慧眼”的摆幅肉眼可见,幅度约为1米,因其工作状态良好,有效减轻了台风对大厦的影响。

钢铁高楼的“柔性内核”

上海中心大厦,共有128层,高度达632米,总重量超过85万吨。当强风尤其像台风等极端天气来袭时,类似该大厦等超高层建筑面临的挑战尤为严峻。为减小极端天气影响,超高层建筑的内部会安装阻尼器,以提高减震能力。相关数据显示,上海中心大厦内部的“上海慧眼”最大摆幅为2000毫米,可使大厦承受最大风速为50米/秒,并使塔楼顶部风致加速度减少43%。

阻尼器通常是质量较大的物体,如同一座巨大的秋千悬挂于大厦内部。当大楼在风力、地震等外力作用下晃动时,由于惯性,它会保持在一个相对稳定的位置,并通过反向摇动产生一个与大楼晃动方向相反的力,从而有效消耗掉大楼的摇晃能量,减少晃动幅度。

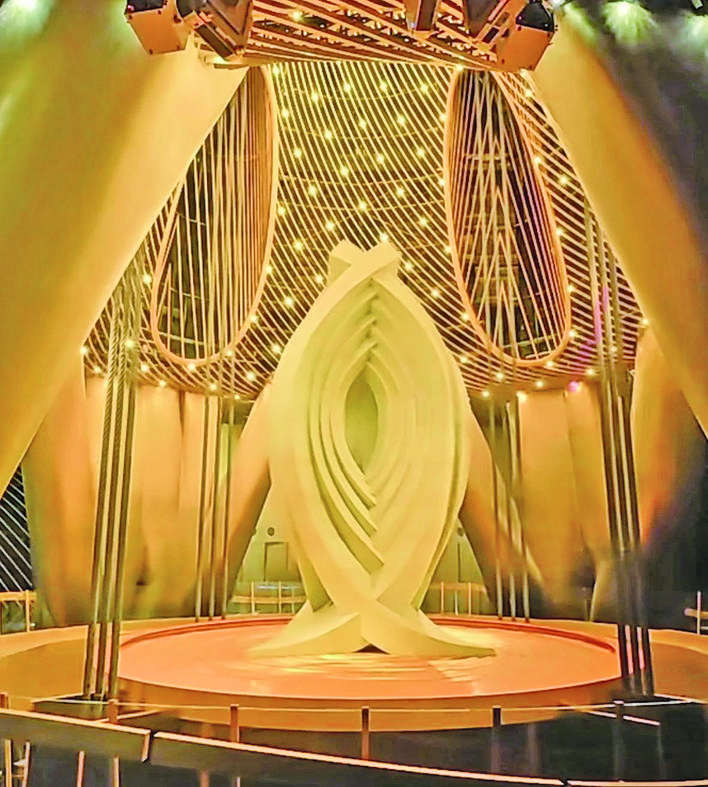

“上海慧眼”重达一千吨,是超级电涡流摆式调谐质量阻尼器(TMD)。它能够拥有强大的减震效果,除了其“重量级”的质量外,更得益于其采用的电涡流阻尼技术。该项技术由我国自主研发,它首次将电磁涡流技术引入到超高层建筑TMD阻尼系统中,并利用导体在磁场中相对运动产生的电涡流来阻碍运动,进而消减阻尼器的摆动并释放能量。这种方式不仅高效且维护成本低,为上海中心大厦的稳定与安全提供了有力保障。

摩天大厦的“柔顺体型”

随着建筑高度的不断增加,结构抗侧刚度趋于变柔、阻尼降低,建筑结构对风作用更加敏感。上海中心大厦通过优化平立面外形,形成空气动力造型,从而最大限度地减少风阻。大厦采用了气动优化技术,使塔楼外表皮旋转120°,塔楼竖向收缩到55%,并通过风洞实验进行测算,以确认方案的可行性。大厦外围是平滑光顺的非线性扭曲面,能够破坏漩涡脱落的一致性,有效减小结构风荷载响应。

同时,相比于传统的圆柱形或方形建筑,这种独特的螺旋三角柱形设计,能够更好地引导气流,在同等体量下,风阻比矩形建筑减少了24%,减少风力对建筑物的影响,极大提高建筑的安全性。

大厦稳固的“柔韧结构”

作为国内第一高楼,上海中心大厦的基础结构更是建筑维固的重要一环。大厦由巨型框架、核心筒和伸臂桁架组成,辅以柔性玻璃幕墙为“科技外衣”。

幕墙系统包括内幕墙、外幕墙支撑结构和外幕墙。其中,内幕墙是常规的圆形造型,外幕墙采用悬挂式幕墙系统,是扭曲收缩上升造型,二者实现了建筑外形的优美与内部空间的广阔。在强风、地震等各类荷载作用下,幕墙与主体塔楼之间会存在较大竖向相对变形。为此,大厦设计了底环梁竖向伸缩节点、交叉拉索内端节点、限位约束等6种活动节点构造,以释放约束,吸收变形。 (本报综合)