□通讯员 王艺潼 王嘉瑞

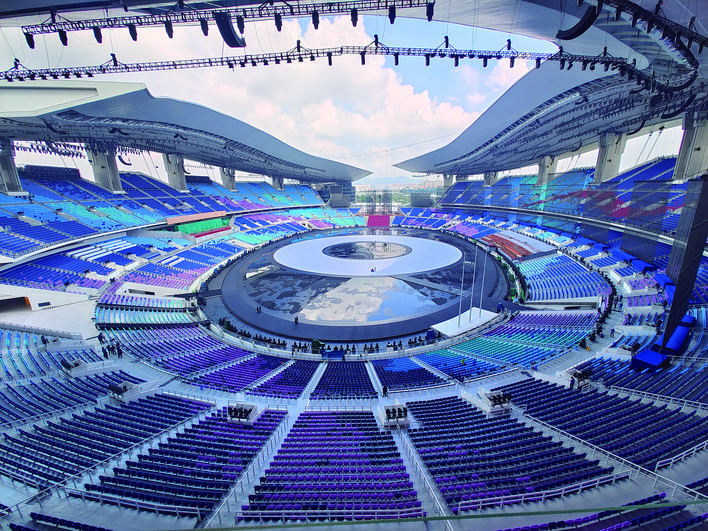

11月9日,第十五届全运会开幕式在由中建八局升级改造的广东奥林匹克体育中心举行,这座承载着九运会、亚运会光辉记忆的体育地标以全新姿态惊艳亮相。

本届全运会开幕式以“圆梦未来”为主题,展现粤港澳大湾区的壮阔图景,在广东奥体中心体育场内营造出大海的磅礴气势、扬帆起航,彰显国际水准、中国气派、岭南风韵、湾区魅力。

中建八局广东奥体中心升级改造项目,是全国首个8万座体育场升级改造工程,室外场地改造面积约34.6万平方米,新建及改造建筑工程面积约18.3万平方米,作为第十五届全运会开幕式举办地和主场馆,承接田径、跳水和水球赛事,助力全运会成为港澳体育事业发展的新标杆。

向新而生,简约而不简单

因全运“生”,为全运“升”。作为华南地区最大的体育场馆群,广东奥体中心自建成以来,曾承办2001年九运会、2010年亚运会等多场大型赛事。24年后,全运圣火再次在此点燃,广东奥体中心成为“双全运场馆”。

本次广东奥体中心的改造坚持“简约、安全、精彩”的办赛要求,兼顾赛时赛后使用,对主体育场、游泳跳水馆、室外工程、智慧场馆、夜景照明等进行全面升级,并新建赛事运行指挥中心,使老场馆焕发新活力。

改造后的奥体中心金属屋面如“飘带飞扬”、花瓣状看台似“木棉盛放”、观众座椅呈“湾区环流”、广场景观引“珠水婉转”,并大量融入绿色低碳元素,充分体现“双碳”目标与“体育强国”战略的深度融合。

向质而求,精益求精品质全运

广东奥体中心体育场的金属屋面采用飘带造型,模拟运动员冲线时终点带瞬间飞扬的姿态。金属屋面上下起伏、左右蜿蜒,改造总面积约为9万平方米,最高点为72.8米,最大高差为24米,其高空拆装如同云端绣花。

本次改造运用新技术、新材料进行优化升级。将原本分段式屋面改为整体贯通式设计,通过“双机抬吊+工具式转换梁技术”,使最长达72米的金属屋面板平整吊装。为提升视觉体验与开幕式效果,项目引入PTFE吊膜系统,遮蔽屋面下原有裸露钢结构,使整个屋盖成为开幕式中光影艺术的绝佳载体,旧时飘带成功化作“湾区之虹”。

广东因水而灵动,场外的广场景观也流淌着千般水韵。深灰、中灰、浅灰,三种不同颜色的露骨料混凝土组成水滴形状,使“珠水婉转”的意象落于大地。为雕琢“精致街区”的品质,项目历经3个月、30次试验、22组实体样板的反复打磨,最终形成标准化的天然彩石露骨料艺术混凝土施工工艺,生动诠释了岭南水韵的新时代表达。

向绿而行,人民城市全民全运

本次全运会将打造历史上首届“碳中和”全运会。改造后,项目加装550千瓦光伏系统,年发电量超42万度。光伏板与体育场遮阳挑檐结合,构建适应岭南湿热气候的低碳场馆,每年减少碳排放超200吨,相当于种植2万余棵树。

赛时为全运,赛后即惠民。体育场二层通过去除玻璃幕墙,引入自然光影,打造出800米骑楼式跑道环廊,赛后将成为适应岭南气候的开放式全民共享空间。体育场一侧,新建起十五运会的“智慧大脑”——8000平方米赛事运行指挥中心,赛后将转型为全民健身中心,延续空间活力。

体育场四周新绿漫涌,是“最小干预、最大保护”生态理念的生动实践。项目一方面借助下沉绿地、雨水花园等海绵设施,系统构建雨水管理体系,显著增强生态韧性;另一方面精心保留原有植被,新增绿化近4万平方米,并着力拓展林下活动空间,形成层次丰富的立体绿化结构。同步增设骑行绿道、人行跑道等多样化户外健身设施,打造“15分钟体育生活圈”,构筑起一座属于人民的体育公园。

向智而进,科技赋能智绘全运

除了增“绿”,场馆焕新还注重添“智”。依托物联网、大数据与AI技术,项目构建覆盖全域的智慧管理体系。所有管理场景均被集成并实时投射于中央大屏,实现了可视化与数字化管控,同时对设施进行不间断监测,从而快速发现并派修故障,为赛事顺利举行提供坚实保障。

为克服项目改造面临的诸多“不确定性”,项目成立BIM工作室,实现全专业图纸的深度协同,为现场施工提供了精准的“数字导航”。针对金属屋面图纸缺失且多视角逆向建模难题,项目创新采用两向视角数据融合技术,通过无人机顶扫与地面设备檐口补扫,完成跨设备数据融合,实现毫米级三维金属屋面点云重建,高精度还原金属屋面数据。

机电改造中,为提升管线综合排布效率与精度,项目团队按电气、暖通、消防分区,应用三维扫描与BIM建模技术排查利旧管线路由及系统性能。针对复杂区域,项目人员多次现场复测,比对模型数据并优化方案,确保模型准确性,为整体管线安装奠定坚实基础。

木棉花落成诗,珠水潮涌作歌。从全运圣火到湾区坐标,广东奥体中心的重生之路是一场“中国式留白”的智慧实践,不破旧构、而赋其魂,不逐浮华,而求其远。

此刻,全运画卷仍在继续展开,中建八局也将持续投入到全运会的服务保障工作当中,为助推第十五届全运会胜利举办、以体育产业促进大湾区发展贡献更大力量。