□本报记者 张高青 李兴龙

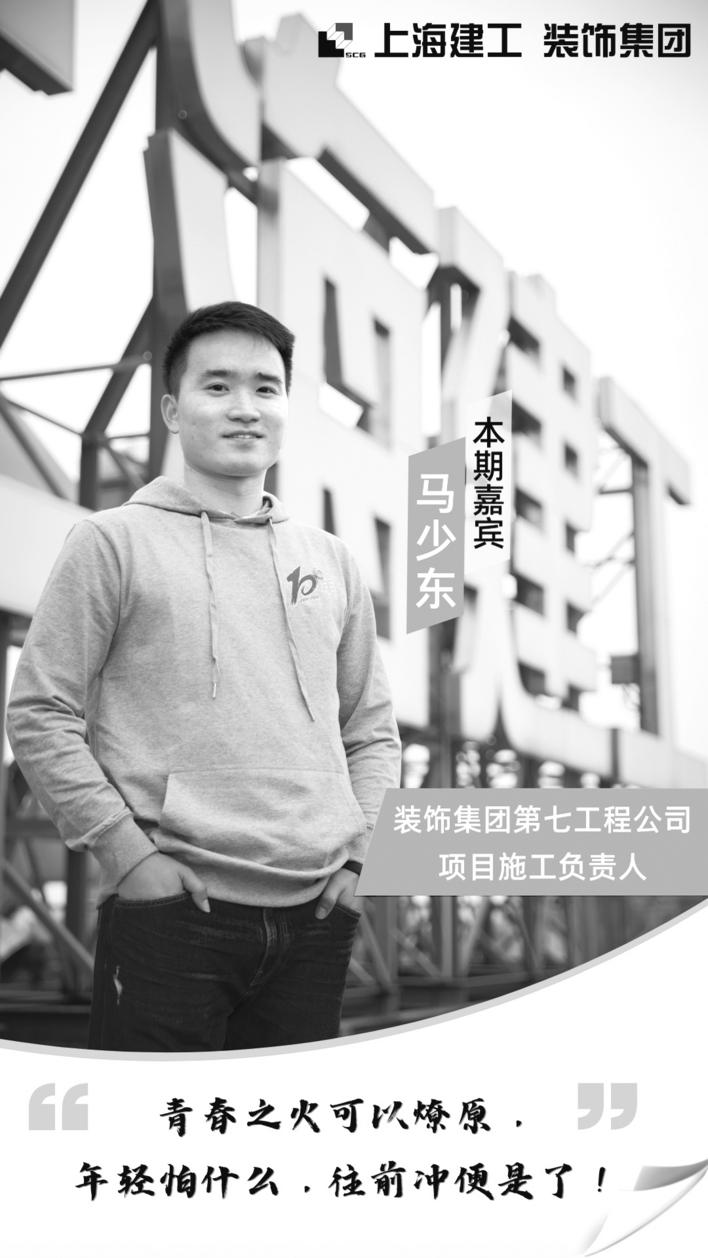

说起“90后”,大家会想到什么?也许是不挪窝、躺平、原子化……等网络贴上的各式标签。如今2023年再回首,“90后”已然成为社会的中坚力量,他们爱岗敬业、又专又精、集体性强……上海市建筑装饰工程集团有限公司(以下简称上海建工装饰集团)的“90后”青年也不例外,他们在项目建设一线用“斜杠”撬起想“躺平”的日子,他们就像锋芒毕露的宝剑,历经千锤百炼,终成大器。这其中,获得上海建工集团优秀青年项目经理及先进生产(工作)者等荣誉称号的马少东就是优秀代表之一。

现任上海建工装饰集团第七工程公司项目施工负责人的马少东,虽然还不满30岁,但却在大型场馆建设方面有着丰富的施工经验,先后参建过进博会改造一期和二期、浦东规划馆、北外滩世界会客厅、顶尖科学家论坛永久会址、成都科学馆等大型场馆建设工程,是一位扎根项目一线的“90后”。

记者:据悉,你是2016年进入上海建工装饰集团,7年间经历了7个重大项目建设,把每一天都当做一场仗来打的。对此,你是如何保持这样一种活力满满状态的?

马少东:近几年我有幸参与过进博会、浦东规划馆、北外滩世界会客厅、顶尖科学家论坛永久会址以及现在的成都科学馆等多个超大型场馆建设。这些重大工程就是锤炼青年的“练兵场”,我也已经慢慢习惯这样的工作状态。“装饰”作为整个项目最后一道门面工程,必须守牢工期节点,需要现场对上对下以及平行单位的多方面沟通,对获取到的信息汇总、叠加,提出更加合理化的解决方案。晚上躺在床上复盘的时候,想到一天的收获还是很满足的,每天一点小满足,时间长了也就爱上这种感觉了。

记者:相信这种忙碌而充实的工作状态一定能催生出很多创新成果,可否与我们分享一下?

马少东:前面提到的这些重大项目中确实有很多创新的成果和案例,包括很多新材料新工艺的应用。说到印象最深刻的,是在去年顶尖科学家论坛永久会址项目上应用到的长达约24米无拼缝超大板块异形铝板,这是国内首次应用在工程上的4毫米厚的航空级铝板,通过现场钎焊、打磨、喷涂,最终呈现出浑然一体的视觉感受。为了避免交叉作业引起的灰尘导致不平整,所以喷涂只能在夜间进行。我记得在晚上11点多的时候,油漆工在登高设备上进行喷涂,我问下半段是不是喷完了,他说全部好了,我马上将旁边的临时大灯拎起来拿到铝板正下方往上照,看到效果不理想,我就和他说“兄弟,你放心在上面喷,我在下面给你打光,你喷到哪里,我打到哪里,尽可能避免你二次返工。”大家用这种方法坚持了三到四天,当最终的完美效果呈现在我们眼前时,感觉这一切都值了。

2020年参与的浦东城市规划馆项目也令我难忘,当时我主要负责施工技术和材料管理工作。该项目一大亮点是位于建筑中心位置的一个约16米高的旋转楼梯,纵跨1F到3F地面。旋转楼梯两侧为高低不一的单曲面,底面采用双曲面,使得不锈钢的加工变得尤为困难。我们通过对大堂中心旋转钢楼梯结构点位进行全方位扫描并建立三维模型,实现精准放线,并将现场尺寸一比一反馈至加工厂,而后对板块逐一编号,确保后期施工焊接一体成型。同时,采取上下层分离作业法,既保证旋转楼梯所在位置通道正常使用,又不影响钢楼梯本身的施工进度,确保了装饰效果的完美呈现。这个项目最终获得了上海市白玉兰奖和全国装饰奖。

记者:在这些重大工程项目的建设中,是什么样的精神促使你一如既往地奋勇当先?

马少东:我觉得更多的是被团队精神所感染。记得2021年做北外滩世界会客厅项目时,业主和设计方要求在1月15日前完成9大样板段。那时正逢上海市20年一遇的寒潮天气,项目正好在黄浦江边,江风吹到脸上就像被刀割一样痛,呼出的热气与口罩外的冷气相碰撞立刻在口罩上凝成冰霜,四肢和耳朵冻到没有知觉。但我们项目部所有成员没有一个退缩,分“三班倒”夜以继日抢抓施工进度,最终在1月15日凌晨4点钟左右完成9大样板的施工,得到上海市领导的肯定,为后续大面积施工打下了坚实基础。这个项目最终也获得了鲁班奖、白玉兰奖、全国装饰奖等多项荣誉。

记者:据了解,你这几年是有过几次岗位轮换经历的,能说说感受吗?

马少东:确实,七年来,我从商务到党群工作再到项目一线管理人员,可以说经历了多岗位角色的变化。角色的转换让我接触到了不同的工作内容、感受到不同的工作氛围,同样一件事情无形中让我能够站在更多角度去思考去理解。所以,多岗位的锻炼,反而能够对自己有个全新的认识,在这个过程中让自己变得更成熟干练。

青春就是在一次次历练中收获、一次次蜕变中收获友谊、收获成长。我想,正是要怀着这样感恩的心态,不管将来遇到什么样的困难,我都会越战越强,尽心尽职地为我们建筑装饰行业做出更大的贡献。