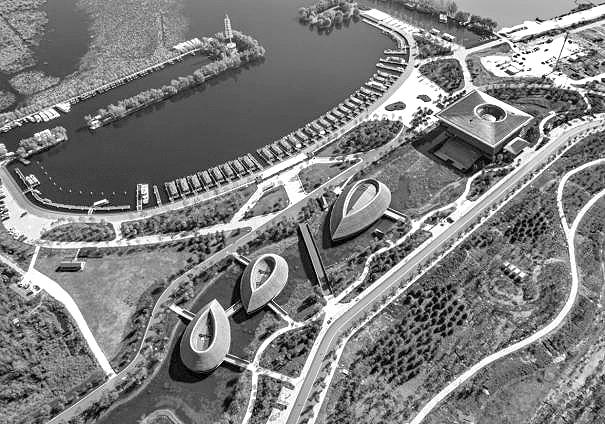

记者日前来到了日新月异的雄安新区,专门参观了安新县白洋淀旅游码头项目。该项目位于河北雄安新区安新县旅游码头区,建设规模约12公顷,四栋建筑占地面积9993平米,总建筑面积10550平方米,其中扶水轩、芦舫1、芦舫2三栋建筑为木混结构建筑。项目以“一万年的积淀,一千年的起点”为设计理念,对原有码头进行提升改造,使之逐步由旅游码头向城市滨水生态绿地和环起步区生态堤的重要公共服务、科普文化节点转换,成为构建“天蓝地绿、水城共融”生态布局的重要一环,为大美雄安再添魅力。

项目汲取中国传统建筑设计精华,又充分呼应当地文化特点,依据中国传统山水园林文化中的“一池三山”原型,以水滴般的建筑形态体现白洋淀的水域特色,通过高耸的芦苇屋面以一种抽象的方式呈现出停泊在淀上的船屋意向,以此来回应当地的淀区文化。建筑形态活泼灵动,与环境和谐统一,构建出宁静、和谐、美丽的自然环境,是尊重自然、顺应自然、保护自然的重要体现,是打造优美自然生态环境、践行生态文明理念,留住乡愁记忆,形成特色景观的重要实践。

雄安新区成立以来,白洋淀展开了一系列的水环境治理,根据规划,新码头及相应配套服务设施北移,白洋淀码头将逐步向城市滨水生态绿地和公共开放空间以及环起步区生态堤的重要的公共服务、科普文化节点转换。白洋淀码头便依托而生,展现着白洋淀独特的记忆性、历史性、文化性、生态性。

白洋淀生态科技展示馆建筑组群位于淀区新安北堤段老码头西南侧新老两堤之间的狭长地带。将两堤间的场地塑造成包含九流入淀、围埝景观、淀泊风光三大主题的微缩白洋淀体验区。同时依据中国传统山水园林文化中的“一池三山”原型,将蓬莱洲、望灜洲及方丈分别对应架临于微缩淀区之上的一苇阁、抚水轩及芦舫1、芦舫2这三组建筑。

“一苇阁”以中国传统建筑台基、架构、屋顶的三段式特征在竖直方向上划分了三个层次的展示空间,对应着白洋淀的历史、现在、未来,以及天、地、人三界;建筑以深远的出檐面向淀泊风光,并以代表白洋淀特征的芦苇作为屋面主材,回应地方风物文化。抚水轩、芦舫1和芦舫2也以统一的芦苇屋顶呈现出一组停泊在淀上的船屋意向。“一苇阁”组群在以当代方式继承中国古典殿堂式及楼阁式建筑神韵的同时,积极塑造淀区建筑的新地方特征,充分体现中华风范、淀泊风光,创新风尚。抚水轩建筑地上一层,地下一层,建筑面积2565 平方米,以水滴般的建筑形态点缀于微缩白洋淀的中部区域,并通过高耸的芦苇屋面以一种抽象的方式呈现出停泊在淀上的船屋意向,以此来回应当地的淀区文化。一层为敞开大空间,设有公共服务;地下一层设有公共服务空间与设备辅助用房。

根据使用功能要求与建筑结构设计特点,并结合全年逐时负荷计算的结果,项目选用了地埋管地源热泵技术等节能技术,采用土壤源热泵作为空调主要冷热源。地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无燃烧产物排放,可大幅度降低室温气体的排放,保护了环境。在夏季制冷时也是将热量转移到地下,没有气体排放到大气中。

该项目的施工单位北京城建集团有限责任公司的项目负责人张鹏向记者介绍了该项目的几大特色:第一是采用了绿色建筑设计和施工方式。建筑结构深化设计采用信息化技术,构建结构三维模型,优化各类工程构件,提前解决构件冲突,预制加工成品构件,科学组织现场安装。项目施工前进行技术交底,对于重要节点执行“联合验收”制度,样板施工后对工程进行经验总结,现场采取人员旁站监督制度,加大施工过程中的质量监督。

第二是着重选用绿色环保的优质建材。木质建材是符合清洁生产和较高环保认证的绿色建材,同时有利于回收利用和废弃物再生。该项目的柱、梁、墙板、屋(楼)盖等部位均采用木质建材,同时,植苇种蒲编织是白洋淀区百姓经久成习的生活方式和经济方式,项目特意选用了芦苇等自然建材,是雄安新区建设项目使用绿色环保建材的标杆和典范。

第三是全面执行高等级绿色建筑标准。项目采用木结构建造方式,在建筑全寿命周期内,可最大限度地节约资源、保护环境并减少污染,尤其在碳排放方面具有较大优势。经测算,与等效钢混结构建筑相比,不计木材固碳量时,三栋木结构建筑的建材生产及运输阶段碳排放量分别降低10.50%、9.92%和9.21%,计算木材固碳量时,分别降低19.43%、19.81%和20.12%,建材生产及运输阶段,木结构建筑的碳排放量下降趋势显著。

白洋淀码头游客服务中心项目是顺应自然、尊重规律,坚持生态优先、绿色发展的重要实践,为木结构建筑在雄安新区乃至全国公共类建筑的应用推广提供了有益的参考和借鉴。